|

新年あけましておめでとうございます。会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。今年もよろしくお願いいたします。

新春恒例の箱根駅伝では、東海大学が近年の王者青山学院大学を破って、駅伝史上最速のタイムで初優勝しました。今年は、天皇陛下の退位、新天皇の即位も予定され、ラグビーのワールドカップも初開催されるなど、新しい時代が幕を開けようとしているように思えます。

【正月の読書について】

今年の正月休みの読書に選んだのは、国立情報学研究所の新井紀子教授が書かれた『AI VS. 教科書が読めない子どもたち』です。新井先生は、「ロボットは東大に入れるかプロジェクト(東プロ)」をリードしてこられた方です。多くの識者が昨年のベスト書に推していた本ですが、確かに大変刺激に富んだ内容で、ITコーディネータの必読書の一つではないかと思います。

新井先生がおっしゃることはこうです。AIが人間を超えるという「シンギュラリティ」は起こりえない。東プロでは、AIの可能性と限界を探るために東大合格をひとつのターゲットとしてやってきて、偏差値はMARCH合格レベルの57.8まで成長してきている。しかし、いまのAIの力では偏差値65は超えられない。偏差値77の東大合格はとても無理。なぜならAIが理解できるのは、論理的に言えること、確率的に言えること、そして統計的に言えることの3つでしかないからだ。この3つだけでは、「私はあなたが好きだ」と「私はカレーライスが好きだ」との本質的な「意味」の違いを表現できない。それができない限り偏差値65の壁は超えられないし、シンギュラリティは起こりえない。

しかしながら、偏差値60弱というのは決して低い数字ではありませんし、AIが人間のかわりに出来る仕事が沢山あることは言うまでもありません。数々の研究機関が10〜20年後に多くの仕事がAIに代替されるだろうと予測しているとおりです。そこで、新井先生は、「ただの計算機に過ぎないAIに代替されることのない人間がどれくらいいるだろうか?」という問題意識をもっていろいろ調べるうちに、今の中高生は、数学が判るかどうかという前に、どうも問題文を正しく読めていないようだということに気づきます。詰め込み教育の弊害で、基礎的な読解力が著しく衰えていると。

例えば、「メジャーリーグの選手のうち28%はアメリカ合衆国以外の出身の選手であるが、その出身国を見ると、ドミニカ共和国が最も多くおよそ35%である。」という文章を読んで、ドミニカ共和国の割合が9.8%であると正しく読み取れる中学生はわずか12%、高校生でも28%という調査結果を見ると、確かに愕然とするものがあります。さらに衝撃的なのは、能力が中の上くらいまでの子が一番多く選んだ選択肢は、「アメリカ合衆国28%、ドミニカ共和国35%」というものです。おそらく「以外の」や「のうち」を読み飛ばしているか、その意味が判らないのでしょう。これはまさしくAIレベルの読解力だそうです。

詰め込み式記憶や、パターン通り作業をすることはAIが最も得意なこと。AIが最も苦手な読解力やコミュニケーション力で人間ならではの力が発揮できなければ、本当に多くの人がAIに淘汰される時代がやってくる。こういう危機感をもって新井先生は「リーディングスキルテスト」を開発し、中高生の読解力を正しく診断し、その不足を鍛えるための活動を始められています。

【ITコーディネータの仕事について】

さて、私たちITコーディネータは、「経営者と対話しながら、経営戦略のなかでITをどのように活用するかを経営者とともに考える(定款第3条)」という職務を負っています。ここには、まさしく論理・確率・統計だけで動いているAIではできないことが満載です。「対話」「戦略」「活用」「ともに考える」といったことは、AI時代にあって人間ならではの特筆すべき技能と言えるでしょう。

中小企業や小規模事業者が真に「ITを経営の力として」生産性を高め、発展することを支援する重要性は高まるばかりです。私たちは、その技能をフルに発揮してますます存在感を高めていかなくてはいけません。

【商流+金流EDI推進の年】

協会が長年にわたって取り組んで来て、2017年度には中小企業庁の委託を受けて実証実験をおこなった「中小企業共通EDI」に加えて、金融庁がリードして、全銀協が開発をおこなった「金融EDI(ZEDI)」が昨年12月にスタートしました。更にこの2つのEDIを融合した実証実験が現在行われていますので、今年は、商流と金流を融合した新たなEDIがクラウドサービス等で次々と提供される年となります。

中小企業の大半が製品の受注はファックスで受けていて、製造や在庫の管理も紙ベースであることが多い。これに加えて、代金の入金もこれまでの振込システムではそれが何の金かの区別がつかないので、売掛金の消し込みに膨大な労力を費やしている実態にあります。こういった業務プロセスを電子化することが、なんといっても中小企業の生産性向上の最初の大きな一歩だと思います。商流と金流のEDIが揃って実用化される今年は、歴史的な好機到来といえます。

今、協会は、商流と金流の両EDIを実装しているクラウドサービスベンダーと協業して、実際に中小企業でそれらを導入するうえでの実践的な技能を習得できるカリキュラムを策定しようとしています。EDIの推進には業務プロセスの整理が極めて重要でITCの出番ですが、さらにいくつかの具体的な製品を使いこなせるようなITCを輩出し、クラウドサービスベンダーと一緒に商流・金流のEDIを推進していきたいと考えています。

【「ITを経営の力とする経営者向け講座」の開発について】

「第2の創業計画」の一つの柱として開発に取り組んでいる「ITを経営の力とする経営者向け講座」も着々と完成に近づいています。経営者に興味をもっていただくために6単元からなる講座の最初はビジネスゲームです。慶應義塾大学大学院の力もお借りしながら、私自身もどっぷり浸かってゲームの開発を一緒に進めています。経営者に楽しみながら学んでいただくことのできるゲームとその他のカリキュラムが3月にはお披露目できると思います。ネットワーキングができた銀行からは、このカリキュラムの完成が楽しみだという声をいただいています。講師用の研修は4月頃から始めたいと思いますが、多くのITCの皆さんにこの研修を受けていただいて、銀行のお客様である経営者を集めた場での講師を、企業内ITCの方々にはTA(Teaching Assistant)を務めていただければ幸いです。戦略的な取り組みなので、多くのポイントを差し上げようと考えています。

【2019年に寄せる思い】

2019年は「第2の創業計画」の2年目の年です。2018年の前半は、会員制度の改定や評議員会の創設、理事会の構成変更など、改革の推進態勢を整えてきました。後半からは、殆どITCで構成される理事会を毎月開催して多くの課題について徹底的に論議を重ねています。評議員会からも多くの示唆とご支援をいただいています。新たなネットワーキングの開拓や上記のように「ITを経営の力とする経営者向け講座」の開発も進めてきています。

総じて2018年は仕込みの年であったと思いますが、2019年はその仕込みをITCの皆さんと一緒に華開かせる年にしたいと思います。幸い、全国で「第2の創業」に対する共感は少しずつ広がってきているように思います。正会員も本日時点で313名に達しました。皆の力を結集して、ITCの資格保有価値を高め、中小企業や小規模事業者の支援者として確たる存在になるように、今年も一歩一歩歩みを進めていきましょう。よろしくお願いいたします。

|

|

|

【正会員向けの理事会議事内容の公開、ならびにケース研修の厚労省教育訓練給付金の申請について】

会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。

|

|

|

6月26日の通常総会で新しい態勢がスタートしました。正会員も10月18日時点で、303名の方になっていただいております。誠にありがとうございます。

ITコーディネータを中心とする理事会も、すでに4回開催し、ITコーディネータの未来に向けて大変活発な論議が行われています。

そこで、この度、協会の運営に主体的に係っていただける正会員の皆さんに理事会の議事内容を公開することといたしました(10月22日(月)を予定しています)。正会員の方はITC+にログインしてメインページの協会会員特典の項からご覧いただくことができますので、お目通しいただければ幸いです。

さて、ここでは、残念ながら、ケース研修が厚労省の教育訓練給付金の対象とはなりそうもないことが明らかになったことについて、お詫びかたがた、ご報告させていただきます(第3回(9月)と第4回(10月)の理事会議事にも詳しく書かれています)。

|

|

|

<1.教育訓練給付金申請の経緯>

昨年12月にケース研修がITSSのレベル4の認定を受けたことは、私のブログでもご報告いたしました。ITSSのレベル4はケース研修が教育訓練給付金の認定を受けられるかどうかの最初の大きなハードルであったために、関門が開いたと思い、期待感をもってお話しさせていただきました。

その後、厚生労働省の外郭団体である中央職業能力開発協会の指導を受けながら、本年5月にケース研修を教育訓練給付金の対象としていただけるように申請を行いました。開発協会との折衝状況は順調にみえましたが、8月に厚生労働省から回答があり、不指定とのことでした。

その後、理事会でも種々ご教示をいただき、協会の主管である経産省とも相談し、最終的に厚労省の担当課とも直接折衝をして、再申請ができるかどうかを探ってきました。

結論から申し上げると、大変申し訳ないことに、ケース研修は厚労省の教育訓練給付金が想定する研修ではないことが明らかになりました。以下に理由を述べます。

|

|

|

<2.教育訓練給付金の意味合いとケース研修がそれにそぐわない理由>

まず、教育訓練給付金は、本来、受験対策講座に対して与えられるもので、また複数の講座のなかでも合格率が高い講座に対してだけ給付されるものだということです。例えば、IPAの資格である「情報処理安全確保支援士(登録セキスぺ)」について見てみると、登録セキスぺの受験対策講座は数多くありますが、給付金対象講座として認定されているのはTAC等4つの講座だけという事例が判り易いかと思います。

この例からも明らかのように、本来、教育訓練給付金は、資格認定機関とは別の予備校等で実施されている受験対策講座が対象だということです。今回、中央職業能力開発協会から、通信教育であれば、資格認定機関が実施する研修であっても認められるとの示唆を受けて、ケース研修はe-learning+実施機関のスクーリングという仕立てだとして申請をしましたが、改めて検証するとこの示唆は少し根拠が乏しかったように思います。

また、さらに重要なことは、ケース研修は資格試験の受験対策講座という意味合いだけではないということです。ケース研修は、ITコーディネータとしてのコンサル能力を身に着けるという重要な目的をもっています。しかしながら、もし、ケース研修を受験対策講座として公式に位置付けると、必然的に、受験対策講座を受けずに試験が受けられる道を拓くことになるので、ケース研修を受けなくても試験に合格すれば資格認定せざるを得なくなります。これはITコーディネータの大切なコンサル能力育成過程を経ずしてITコーディネータになることを認めることになりますから、われわれとして受け入れることはできません。

このように、調べれば調べるほど、教育訓練給付金はケース研修とは相容れない要素が強いことが明らかになってきました。

申請をする前に、もっとよく調べてから申請すべきであったと思いますが、中央職業能力開発協会との折衝が順調に進んでいたこともあり、事後になって、給付金制度の本質が判ることになりました。ITコーディネータの皆さん、とりわけケース研修実施機関の皆様にはご期待を抱かせてしまい、大変申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。

|

|

|

<3.別の観点からの政府への働きかけについて>

このように、ケース研修への教育訓練給付金の道は難しいことが明らかになりましたが、協会としては、ITコーディネータの仕事の広がりを求めて、改めて、別の観点から政府の支援を求める活動をしていきたいと思います。

例えば、日本と同じように中小企業を中心とするものづくり大国であるドイツでは、経済エネルギー省が2012年から中小企業へのIT導入支援策「ミッテルシュタット・デジタル」を展開し、成功を収めています。そのポイントは、まさしくITコーディネータの仕事そのものである「IT導入前の課題特定をおこなうコンサルティング費用」に対して二分の一の補助をするという「Go-Digital補助金」です。

このような補助があれば、私たちの仕事はもっと広がりを持てると思いますし、現在のIT補助金が停滞気味であるのも、こういう前裁きがないので、せっかくの補助金が活かせないということだと思います。

日本の補助金は、モノに対する補助が中心のようで、コンサルティング等ヒトに対する補助金はハードルがあるようですが、粘り強く経産省への働きかけを強めていきたいと思います。

また、ネットワーキングも順調に拡大しており、日本政策金融公庫や名古屋や大阪の投資育成会社との関係もできつつあります。もう少し具体化したら、改めてご報告いたしますが、ITコーディネータの仕事が拡がるように、協会は一所懸命に活動を続けますので、今後ともご支援くださるようによろしくお願いいたします。

|

|

【通常総会が無事終了し、協会の新しい体制が始動し始めました】

|

|

会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。

2018年6月26日(火)に、平成30年度の通常総会が無事終了し、協会の新しい体制がスタートしましたので、ご報告いたします。

直前の日程変更等でご迷惑をおかけしましたが、5月末までに230名が個人正会員に、28社が法人正会員に、会費も含めてお申し込みをいただき、当日の実際の出席者は71名、委任状も含めると丁度200名のご出席をいただいて、総会が成立しました。

これは、従来、個人運営会員が72名、法人運営会員が38社しかいらっしゃらなかった時とは質が違う総会になったと思います。自分たちの仕事の価値を自分たちで高めていこうとコミットしてくださった方がかくも多くいらっしゃり、ご一緒にITコーディネータの未来をつくっていける態勢となったことを大変嬉しく感じております。ありがとうございました。

総会議案は次の4つでした。

・第1号議案 平成29年度事業報告及び収支報告

・第2号議案 「第2の創業」実行計画および3か年の収支計画(平成30年度予算を含む)

・第3号議案 評議員の選任

(一旦総会を休止し、別室にて評議員会を開催し、理事・監事候補を選定いただいた)

・第4号議案 理事・監事の選任

いずれも賛成大多数で原案どおりのご承認をいただくことができました。ありがとうございました。

このうち、第2号議案につきましては、これからITコーディネータの皆さんとご一緒にこういう成長ストーリーを描いていきたいという骨格をなす部分です。6名の方々から前向きで建設的なご意見、ご質問をいただきました。今後の運営に反映、あるいは留意していきたいと考えております。ありがとうございました。

今後に向けて、多くの方々に第2号議案のご理解をいただくことが大切だと考えますので、当日の私の説明部分のビデオを添付いたします。35分程度かかりますが、説明用のPDFを添付いたしますので、併せてご高覧いただけると幸いです。

|

|

|

|

また、第3号議案で選任された評議員名簿、第4号議案で選任された新しい理事・監事名簿についても添付いたします。

|

|

<評議員名簿> <新理事・監事名簿> |

|

なお、第2号議案の説明のなかにございますが、「第2の創業・実行計画」の取り組みの成否は、届出組織および独立系・企業内の個々のITコーディネータと協会との熱くかつ効果的な連携ができるかどうかにかかっていると思います。

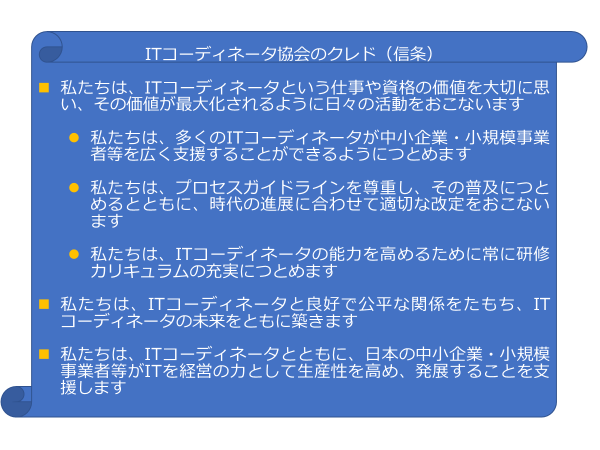

しかし、その前に、協会として仕事の仕方について大いなる見直しを図り、組織として「1+1」が2以上になるような取り組みを進めていく必要があると考えています。そこで、協会の職員が日々何を大切に考えて仕事を進めていくかの指針として「クレド(信条)」を策定しました。

|

|

|

これに沿って、協会員全員がITコーディネータに向き合い、ITコーディネータとともに「第2の創業・実行計画」を進めていくことにしたいと考えております。

是非、皆さんとともに、明るく、楽しくITコーディネータの未来をつくっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

|

|

【新しいオフィスで協会の新体制がスタートしました】

会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。

4月16日(月)から人形町の新しいオフィスで協会の新体制がスタートしました。

1.新オフィスの紹介

これが新オフィスのビルです。この7階にあります。

|

||||||

|

||||||

|

人形町駅(徒歩6分)や水天宮駅(徒歩7分)からいらっしゃるときは、この勧進帳の彫刻と東京の銘菓「あけぼの」の角を曲がって、浜町駅の方に進んでください。 |

||||||

|

||||||

|

浜町駅(徒歩2分)からお越しの時は、明治座の前の信号を渡ってください。 |

||||||

|

||||||

| エレベータを7階で降りていただくと、今、多くの関係者からいただいたお祝いの花束が皆さんをお迎えします。花束の向こうにあるガラス張りの部屋がITC正会員の皆さんにご利用いただけるワークスペースです。 | ||||||

|

||||||

|

このように、落ち着いて仕事をしていただける環境を用意しました。ひとり一人にパソコンやスマホの充電が可能な電源もあります。是非、正会員への予約をしていただき、有効にお使いください。オフィス用のコーヒーマシンも設置しました。 |

||||||

|

||||||

|

2.新体制の紹介

さて、この新しいオフィスで、6200人のITコーディネータの皆さんとともにITコーディネータの明るい未来をつくる「第2の創業計画」を進めていきたいと思います。

「第2の創業計画」では、2万人ITコーディネータ態勢をつくり、日本の中小企業等がITを経営の力として活用できるサポート態勢を築きたい、それにより日本の中小企業等を元気にしていきたいと思います。それは一つの新しい大きな価値の創造、すなわちイノベーションです。

新しい価値の創造にとって最も大切なのは、「多様な人材による対話とチームワーク」だと思います。これは、名著『イノベーションの達人』でトム・ケリーもいっていることです。協会内の対話とチームワークを促進し、ITコーディネータの皆さんとともに前進していけるように、協会の体制を次のようにつくり直しました。

|

||||||

|

||||||

|

研修制度デザイン部長は、4月1日から新たに協会職員としてこられた遠藤明さんです。遠藤さんは、富士通で長年に亘ってSEを務められ、執行役員・常勤顧問を経験された方です。これまで富士通の立場で理事もつとめていただきました。皆さんよくご存知の松下さん、森元さんが担当部長として一緒に推進します。

ネットワーク促進部長は、同じく4月1日から来られた比留間貴士さんです。比留間さんは、東京海上日動で長年、第一線の営業と本店の営業推進部を交互に行き来しながら、東京海上日動のネットワーク推進を進めてこられた方です。3月まで東京海上日動の北海道支店長でした。ご存知の山川さんが担当部長として一緒にネットワークの拡大を促進していきます。

コミュニティデザイン部長は、常務理事・事務局長の太田さんです。

IT経営研究所は6月まで平常務理事にご担当いただき、7月以降は研修制度デザイン部のなかにその機能を入れていく予定です。

|

||||||

|

4月27日(金)、5月11日(金)、5月25日(金)、6月8日(金)には企業内ITCの皆さんとともに、5月16日(水)には、届出組織の皆さんとともに「ITコーディネータの未来をともに語ろう会」を開催させていただきます。そこでの活発で前向きな楽しい議論がITCの明るい未来をつくっていくと確信しています。

お陰様で、正会員への予約申し込みも順調に進んでいます。まだの方は是非早めに協会のHPから予約申し込みをしていただければ幸いです。

ITコーディネータがフルに潜在価値を発揮できるように、そして私たちの力で日本の中小企業等がITを経営の力とできるように、皆で明るく楽しく進めていきましょう。

|

||||||

|

【新しい定款のもとで「第2の創業計画」を一緒に推進していきましょう】

(1)1点目は、協会の目的を、現状に即して明確化したことです。以下のように目的を定めました。 この認識のもと、この法人はITコーディネータの資格認定、育成カリキュラムの策定・研修、ITコーディネータと経営者等とのマッチング、ならびにITの利活用に関する研究・啓発活動を行ない、広く公益の増進に寄与することを目的とする。」 (2) 2点目は、現在のように6,200人のITCのうち72人だけが協会運営に関わる運営会員ということではなく、2000人くらいは主体的に協会の運営にコミットし、自分たちで自分たちの資格や仕事の魅力を高めていく態勢をつくっていきたいということです。そのため、新たに「正会員」という制度をつくりました。是非、多くのITコーディネータに正会員になっていただき、ご一緒にITコーディネータの明るい未来をつくっていきましょう。 (これまでの賛助会員に替わる「協賛会員」という制度をつくりましたが、協賛会員は基本的に寄付と同等の扱いとしていきますので、新定款発布後は、協賛会員に対する特典は設けませんので、ご注意ください。 正会員への特典としては、以下を考えています。

(3) 3点目は、理事会を「改革推進本部」としていくため、人数を絞り、ITコーディネータとこの仕事をよく知る有識者を中心に20名弱の理事会にして、毎月活発な意見交換をし、改革を力強く推進をしていきたいということです。 |

|

会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。

今、「第2の創業計画」の第一歩として新しい定款の策定に向けて動き始めました。3月7日には新定款案を審議し、承認いただくため、議決権をもつ運営会員にお集まりいただき、臨時総会を開きます。

|

|

|

「第2の創業計画」では、日本の中小企業がITを経営の力として生産性を高め発展するため、6千人のプロ、1万4千人の企業内ITCがそれぞれの役割を発揮して経営者を支援する態勢を構築する」としていますが、そのためには、まずは協会をITコーディネータによるITコーディネータのための組織にしていく必要があります。それを実現するため、私たちの憲法とも言える定款から変える必要があると考えました。

社会的な地位や名声が確立されている職業においては、自分たちの仕事に誇りをもち、その価値を信じて、自らその価値を高めていこうとする核となる人たちが継続的にいます。私は、そのように自らを恃(たの)み、自ら責任を引き受けて進めていく人たちが、その仕事の未来をつくっていくのだと確信しています。しかるに、これまでこの協会では、ITコーディネータ6,200人のうち、議決権をもつ運営会員はわずか70名しかいらっしゃいませんでした。この状態で、ITコーディネータによるITコーディネータのための協会と言えるでしょうか? 自分たちの仕事に誇りを持ち、その価値を自ら高めていく組織であったと言えるでしょうか?

その沈滞ムードの多くの責めは協会が負わなくてはいけないと思います。協会は17年間、資格の認定や更新、あるいは研修カリキュラムの策定には力を尽くしてきたと思いますが、日本の中小企業のなかで存在感を発揮するために、どの程度の目標をもつ必要があると考え、その目標に向けて何をやっていくべきかを整理し、行動するという前向きな取組みを積極的にやってきたとは言えないと反省しています。とくに、ITコーディネータの仕事をどうやってつくるのか、あるいは企業内ITCの価値をどこでどのように発揮してもらうのかといったことについて、十分な検討をし、行動をしてきたとは言えないと思います。

「第2の創業計画」では、その点を大いに反省し、これまで先達達が遺してくれた積立金を先行投資として少し使わせていただき、協会要員を強化して「6千人のプロ、1万4千人の企業内ITC態勢」を構築するために思い切り活動量を増やしていきたいと考えています。この4月から質量ともに要員補強を行い、活発な活動をおこなっていきます。

|

|

|

|

|

しかし、一方、 ITコーディネータひとり一人のマインドセット、あるいは届出組織の運営も、もっと前向きのものに変えていかなくてはいけません。言うまでもありませんが、協会だけでは改革はできません。同じ心意気と目標を共有する同志がどれくらいいるかが、この改革の成否を分けます。

就任以来半年で、随分多くの届出組織を訪問させていただき、種々の意見交換をさせてもらいました。そこで、広く聞かれたのは、協会に対する様々な要望です。もっと知名度を上げる努力をして欲しい、もっと稼げる資格にして欲しい。企業内ITコーディネータ資格の活かし方が判らない、等々。すべて尤もだと思います。 しかし、できれば届出組織として、ITCの価値をこうやって高めていくという計画をつくったので、協会はこういうところを手伝って欲しい。協会がここを支援してくれれば、われわれはこういう活動ができる、というようなお話をいただきたい気がします。そうであれば、相互に前向きな力が働き、お互いの活動量が増えて、ITコーディネータの認知度があがっていくことになると思います。 そういう明るい、前向きな届出組織と協会との関係をつくっていきたいと思います。そのために、新定款案では、新たに「正会員」という制度をつくり、「協会の運営に主体的に関与するもの」としました。正会員には、いろいろな特典を用意したいと考えていますが、特典との費用対効果だけで考えるのではなく、ITコーディネータの未来への「投資」と責任をもって主体的にコミットする気持ちを込めて正会員になっていただけると幸甚です。

協会も態勢を整え、届出組織と密に連携しながら各方面とのネットワークを強化し、ITコーディネータの活動量を飛躍的に増やすことができるように活発に動いていきたいと思います。仕事をつくるために最も大切なことは、活動量を増やすことです。そのことはしっかりお約束して、着実に実行していきたいと思いますが、人間と人間とのネットワークですから、それが具体的な成果に結びつくには少し時間がかかると思います。

しかし、ここでギアチェンジをしなければ、ITコーディネータという資格は自然衰退していくことになりかねないことも多くの皆さんが感じているとおりです。前回ブログでも申し上げたように、幸い、新しい良い風が吹いてきています。このチャンスを最大限活かして、未来に向けてギアチェンジを図るべき時です。 |

|

| 「この道より我を活かす道なし、この道を行く」 | |

|

|

|

私は、こういう覚悟で「第2の創業計画」を進める気持ちでおりますが、是非、ひとり一人のITコーディネータの皆さまにおかれても、協会改革を自分ごと化して、この改革に責任をもって関わり、一緒に進めていただきたいと思います。

なお、3月7日の臨時総会で新定款案が承認されれば、6月に見込まれる東京都からの認証に備え、「正会員」の予約申し込みを開始いたしますので、よろしくお願いいたします。

|

|

会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。

2018年に入って、ITコーディネータにとって、新しくて良い風が吹いてきていると感じます。嬉しいニュースが立て続けにあったので、皆さんとシェアしたく。

|

|

|

|

|

一つ目は、今回の補正予算で、経済産業省・中小企業庁が、中小企業・小規模事業者を対象とした「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり補助金)」で1000億円を計上したことは、ご存知のとおりです。私たちITコーディネータは、この施策を受けて、ITを経営の力として活用していけるように、経営者をサポートしていくことが強く求められています。

そういったなかで、1月31日の参議院予算委員会で世耕経済産業大臣が、公明党の山本香苗議員からのご質問に答えるかたちで、以下のようなご発言をされました。

「機械だけ入れてもそれをうまく使いこなさいといけないので、例えばスマートものつくり応援隊とかITコーディネータとか外部の専門家に依頼する。その経費もこの補助金の中にいれる、その分上限額を追加する」

最近、経産省・中小企業庁も、中小企業の置かれた厳しい現状を打破するためにITを経営の力として活かすことの重要性をヒシヒシと感じておられますが、そのなかで金を出すだけでなく、きちんと使いこなして定着するまで支援する人材が必要という認識が明確に出てきています。「一万人トレーナー育成」方針というのも打ち出されています。

このような千載一遇のチャンスを活かすべく、協会から経産省に対して、例えば2~3日の「簡易版ケース研修」のようなものをつくって「ITコーディネータ・アソシエイツ」みたいな入口資格を用意したら「一万人トレーナー」構想のお役に立てるのではないかというご提案を差し上げ、大いに歓迎していただいています。

中身の検討はこれからですが、「ITを経営の力として活かす」ためには、「経営者と対話をしながら経営課題をクリアに整理し、そのなかで、どこでどのようにITを活用することが効果的なのかを一緒に考える」という私たちの役割、あるいはPGLの考え方を今こそ広めていかなくてはいけません。

日本の中小企業がITを経営の力として大いに生産性を高めていくことができるように、皆さんと知恵を出し合いながら、「ITコーディネータ・アソシエイツ」や「簡易ケース研修」のようなものを作っていきたいと考えています。

もう一つは、経済産業省により公表されているITSS:ITスキルスタンダードがありますが、この度、これをベースとしたNPO法人スキル標準ユーザ協会作成の「ITSSキャリアフレームワークと認定試験・資格とのマップ」において、ITコーディネータが「レベル4」であるという認定を受けました。レベル4というのは「プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードすることができる」というレベルですから、大変価値の高い資格であるというお墨付きを得たことになります。

そして、何よりも嬉しいのは、前々からケース研修について、厚生労働省や経済産業省からの給付金を受けられるように各省庁と折衝をしてきましたが、実はこのレベル4が給付金の前提条件だということでした。そこで、レベル4の認定を受けることが先決だと考えて折衝をしてきました。これで、いよいよ給付金の対象講座に向けて本格的な活動を始めることのできる素地が整いました。うまくいけば、2018年秋頃には何らかの政府給付金対象講座の認定が受けられかもしれません。また、経過はご報告しますが、価値の高いケース研修を多くの人に受けていただくためにも政府給付金の対象講座となることは大きな一歩です。ご期待ください。

以上のように、私たちITコーディネータにとって大きなチャンスが巡ってきています。今こそ、新しい良い風にのって活動量を増やし、ITコーディネータの価値を広めていく時です。これぞ、「第2の創業計画」!皆さんと一緒に、前向きに、地道に進めていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

|

|

|

|

|

【2018.01.07】

|

|

横屋様からのコメント |

|

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

昨年、静岡で頑張っている独立系のITC Kさんとお酒を飲みながら話す機会がありました。彼のITCとしての活動は、まさに会長が言うように、ショートタームのリターンを求めない、ボランティアやプロボノ活動ではないですが、地道で丹念な町医者的な取り組みです。このような活動をとおして中小企業経営者の懐に入り、信頼を勝ち取る。その結果が「ITCになってから雌伏10年、ようやく芽が出ました」と。Kさんは感慨深げに話しをしてくれました。

私の下記ブログでも、「見直そう! ITコーディネータ」のタイトルで、上記の内容を書いてあります。

ご参考までに

|

|

|

会長からのコメント |

|

おめでとうございます。

小生の新年の挨拶ブログに対して、しっかりフォローいただき、長年継続されている横屋さんのブログにも大きく取り上げていただき、本当にありがとうございます。

今更ですが、11月にも私の「トリムタブ」の話を取り上げてくださっていますね。いつもご支援いただき、とても心強いです。 横屋さんの趣味は、私と同じ自転車。福井でも金沢でも颯爽と自転車を乗り回しておられ、いつまでもお若い横屋さんを今年もしっかり見習って、自転車と、そして「第2の創業計画」のペダルを一歩一歩着実に漕いで行きたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。 |

|

【2017.12.26】

|

|

蔵本様からのコメント |

|

お世話様になります。 最後にITCの立ち位置をはっきりさせる方法のひとつとして、資格の名称を『IT経営コーディネータ』と変えることを提案させて頂きます。 |

|

|

会長からのコメント |

|

蔵本さん 是非、ITコーディネータの価値を信じて、ご一緒に明るく前向きに進めていければ幸いです。よろしくお願いいたします。 |

|

【2017.12.22】

|

|

新里様からのコメント |

|

渋谷会長様 会長ブログを始められて、我々とのコミュニケーションが取れるルートが出来たこと有意義なことと感じます。今後とも末永く続くこと期待します。 |

|

|

会長からのコメント |

|

新里さん、熱いコメントを有難うございます。「第2の創業計画」の方向性を強くご支援をいただいていること、感謝申し上げます。(昨年、早々にコメントをいただいたのに、遅くなり失礼いたしました。) |

|

|

新年あけまして、おめでとうございます。ITコーディネータ協会会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。今年もよろしくお願いいたします。

今年のお正月は、全国的に晴天に恵まれたところが多かったようですね。皆さん、それぞれのお正月を楽しまれたのではないかと思います。

|

|

|

1.第二の創業計画、いよいよ実行フェーズに

昨年6月に会長に就任して以来、全国のITコーディネータの皆さん、優れた実績を挙げておられる経営者の方々、あるいは各関係機関の皆さんとお会いし、いろいろなことをお聞きし、お話をさせていただきました。

そのなかで、経営者との対話を通じてITを経営の力としていくITコーディネータの役割が、中小企業がおかれた厳しい状況のなかで、今ほど求められているときはないと感じ、「第2の創業計画」という改革案をつくってきました。今年は、その実行の年です。

まずは、ITコーディネータによるITコーディネータのための協会をつくり、多くのITコーディネータが運営会員(今後、「正会員」と呼ぶ予定)になって協会運営に主体的にコミットし、一緒に改革を進めていくことのできる態勢をつくるために、定款を根本である「目的」や会員制度から見直していきます。 |

|

新定款案は、理事会で論議を行い、3月には臨時総会を開いて審議・承認をいただきたいと考えています。そのうえで、東京都に申請して6月からは新定款のもとでの新たな協会運営を行っていきたいと思います。詳細は、また会長ブログ等でお知らせしていきます。

是非、正会員になっていただき、主体的に協会運営にご参画ください。一緒にITコーディネータの価値を高め、日本の中小企業を元気にしていきましょう。

|

|

|

2.顧客を創造すること

さて、正月休みに、ふと昔読んだドラッカーを思い出し、本棚から取り出してみました。これが、とても新鮮でした。やはり本当に深く考えている人の著作は古びることがないですね。

「企業の目的の定義は一つしかない。それは顧客を創造することである。」

顧客はそこにいるものではなく、創造するものだと。深いですね。そのためには、顧客が求めている欲求やニーズを深く理解し、あるいは感じ、まだ潜在的なことも含めてそれらを満たしていかなくてはいけないと。

この言葉は、私たちの「第2の創業計画」に大きな示唆を与えてくれているように思います。すなわち、

ITコーディネータの「顧客」を改めて「創造する」こと(顧客の再創造)。

昨年お会いした皆様との対話のなかで、中小企業の経営者の中には、ITの重要さには気づいているものの、多かれ少なかれITに対して心のバリアがあり、何らかのトラウマを感じている方が多いという現実があることに気づかされました。ここを乗り越えないと、経営者との対話が成り立たないし、ITを経営の力としていくことが難しいという実態があります。

中小企業の経営者の持つITに対する心のバリアをどう取り除き、経営変革のテコとして役立つものという認識に変えていくか?が、私たちの「顧客の再創造」のために最も重要なことではないかと思います。 そのためには、ショートタームのリターンを求めない、ボランティアやプロボノ(*)活動のような地道で丹念な取り組みが有効なのかもしれません。このような取り組みの中で、経営者がお持ちの課題や疑問をお聞きし一緒に解決していくような事例が生まれ、徐々に、経営者のITに対する心のバリアが溶け出していくというムーブメントを起こすことが大切なのではないでしょうか。

また、企業内ITCが、職場だけでは十分にITCとしての能力を発揮できるチャンスがない場合でも、ボランティやプロボノの場で社会貢献の手ごたえを感じることができれば、これまたITCの存在感を高め、新しい働き方の創出にもつながるでしょう。

いろいろ考えること、やるべきことがありそうですね。

|

|

|

|

|

是非、皆で和気あいあいと楽しく対話しながら、今年一年、ITコーディネータが持てる力をフルに発揮し、日本の中小企業を元気にしていくことができるように、第二の創業計画を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

※プロボノ(Pro bono)は、各分野の専門家が、職業上持っている知識・スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動全般のことをいう。 |

|

|

|

|

|

|

| 2017年12月26日 |

|

|

| N・T様、コメントありがとうございました。 | ||

| 2017年12月13日 | ||

| 会長ブログはじめました。 | ||

|

|

N.T.様からのコメント |

|

カンファレンスでITコーディネータ協会の事務所移転をお聞きしました。

ITCのワークスペースを作っていただけるのは非常にありがたいことですが、都営新宿線と非常にアクセスしにくい場所なので、あまり利用できないと思っています。もしまだ検討余地があるならJRの駅の近くでご検討頂けると幸いです。

|

|

|

会長からのコメント |

|

N.T.様 コメントありがとうございます

新オフィスについては、少し情報が足りなかったですね。 カンファレンスでは時間の制約もあり一番近い都営新宿線の浜町駅しかご案内しませんでしたが、実際は、次のとおり多くの駅からアクセスできる場所です。

・都営新宿線「浜町」駅徒歩2分

・東京メトロ日比谷線 都営浅草線「人形町」駅徒歩6分

・東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩7分

・JR総武本線・横須賀線「馬喰町」駅徒歩11分

住所は、東京都中央区日本橋浜町2-17-8 浜町平和ビル7Fです。

ここは、人形町の味のある美味しいお店が終結する「甘酒横丁」に面したところでもありますので、ワークスペースご活用のあと、いろいろ楽しみも広がるのではないかと思います。

因みに、「第2の創業計画」はITコーディネータによるITコーディネータのための協会をつくっていこうとするものでもあり、そのため会員制度の改革も準備しています。カンファレンスでも申し上げたように、総会での議決権をもつ運営会員が67名しかいらっしゃらない現状では、とてもITコーディネータによるITコーディネータのための協会とはいえないと思います。

協会の運営に主体的にコミットしていただく運営会員(今後、「正会員」と呼ぶ予定です)を増やすために正会員ならではのアドバンテージも提供していく必要があると考えており、ワークスペースのご提供もその一環として考えておりますので、お含みおきいただければ幸いです。

澁谷

|

|

|

|

|

|

皆さん、こんにちは。今年もあとわずかになってきましたが、お元気でお過ごしのことと思います。ITコーディネータ協会・会長の澁谷裕以(ひろゆき)です。

私も6月19日の就任以来、早くも半年が経過しました。その間、全国の届出組織にお邪魔して、多くのITコーディネータの皆さんと懇談をさせていただき、皆さんと楽しく美味しいお酒を飲みかわすことができました。ありがとうございました。改めてどこに行ってもそれぞれの場所で美味しい食事や旨い酒があるこの国に生まれてよかったとしみじみ思っています。

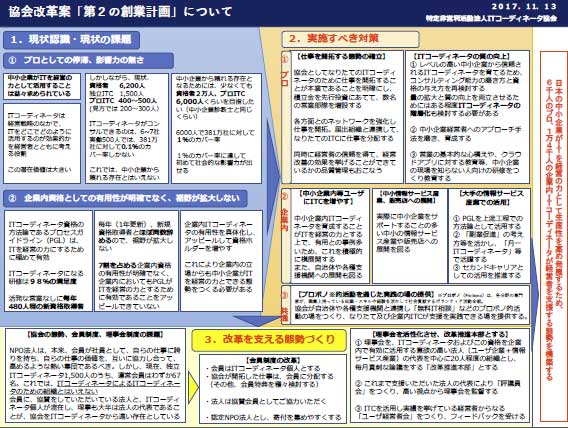

さて、訪問した地域の皆さん、あるいはカンファレンスに出席いただいた皆さんには、私が就任以来、皆さんのご意見を拝聴しながらつくってきた協会改革案(以下、「第2の創業計画」)の話をさせていただいていますが、6200名のITコーディネータすべての方々とは、まだ直接お話はできていません。

そこで、会長ブログを定期的に発信することで、皆さんとの対話を深めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。

記念すべき第一回目は、「第2の創業計画」について、一枚にまとめたペーパーとカンファレンスでのご挨拶の動画をご紹介させていただきます。カンファレンスでの挨拶は30分。最初はカンファレンスでの講師の方々の紹介をしていますが、7分40秒のところから見ていただくと、その後はすべて「第2の創業計画」の話になっています。これが一番まとまっていて判り易いと思いますので、是非、ご覧になっていただきたいと思います。

「第2の創業計画」は2017年11月13日の理事会で方向性について承認をいただき、現在、定款変更案づくりの段階に入っています。改革を支える態勢づくり、つまりこの協会を真に「ITコーディネータによるITコーディネータのための組織」にしていく態勢をつくるためです。定款の変更は総会での議決が必要なので、(改めてご案内しますが)3月末頃には臨時総会を開きたいと思っています。

ITコーディネータがその持てる力をフルに発揮して、日本の中小企業がITを経営の力として生産性を高め発展していくことができるように、いろいろな対策を打っていく必要があると考えます。添付のペーパーでも動画でも、今考えていることの一端を紹介させていただいていますが、その一つひとつは、理事会で今後しっかり論議しながら進めていきたいと思っています。

そのためにも、まずはITコーディネータ代表の方々を中心として、毎月熱い論議を重ねることができる「改革推進本部」のような理事会をつくること、そして、自分たちの仕事に誇りを持ち、この仕事の価値を自分たちで高めていこうとする多くのITコーディネータの方々に総会での議決権をもつ正会員になっていただいて熱い論議を積み重ねていくことが重要です。

第2の創業計画の進捗については、随時、このブログでご案内していきたいと思いますが、是非、皆さんからのご意見を聞かせていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

ご意見、ご感想をお待ちしています。

|

|

|

|

|

ITCカンファレンス2017 会長の挨拶「第2の創業計画」について ※下記をクリックすると再生されます。(表示されるまで時間がかかります。) |

|

|

|

|

|

「第2の創業計画(PDFダウンロード)」  |

1