|

IT Coordinators Association |

| サンプラス(株) |

作成者:サンキョウ クオリス(株)

矢崎 和洋

ITC認定番号:0007712001C |

作成年月日:2002年10月7日 |

【概要】

サンプラス(株)は、島根県出雲市に本社をおく環境機器、NC工作機械、工具、省力化機械、空調機器の卸総合商社であり、

給排水・上下水道・空調設備工事も行っている創業55周年を迎える企業である。同社は、バブル崩壊で業績が悪化していた中で大幅な業務改革を行い、

業務改革の一環としてIT導入に取り組み社員の意識レベルの向上から会社業績の向上へと成功した企業であり、

未だバブル崩壊の後遺症に苦しみ立ち直りきれない企業にとっては、大変参考になる事例であり示唆に富んでいる。

【事業ドメイン】

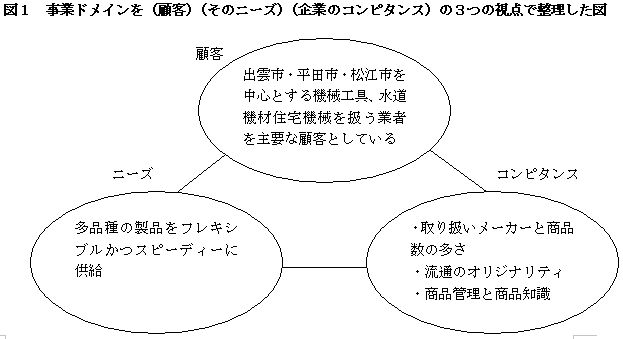

サンプラス(株)を理解するために、事業ドメイン(注1)を同社のホームページの情報と報告事例から図1に整理してみた。

同社のホームページの情報によれば水道機材部・機械工具部とも100社以上のメーカーの製品を扱い、機械工具部だけでも2万点以上の商品を取り扱っている。

商品は多彩な材質と種類の豊富さから覚えるのも容易でないためその商品管理と商品知識は重要な独自能力と考えられ、

また、その商品をお客様にスピーディーに届ける他社と差別化するための流通システムのオリジナリティも同社に求められている。

したがって、同社の事業において基本的に取り組むべきことは、専門的な商品知識をもって商品管理を行い、

多品種の商品をスピーディーに供給する仕組み作りであると考えられる。そして、その仕組み作りにおいてIT化が未着手または不十分であるとすれば、

IT化から着手することも当然考えられる。しかし、同社はコンサルタントの指導により社員の意識改革から着手した。

なぜ、社員の意識改革がまず必要であったのか明らかにしてみたい。

【ビジネスエクセレンスモデルから見た業務改革の位置付け】

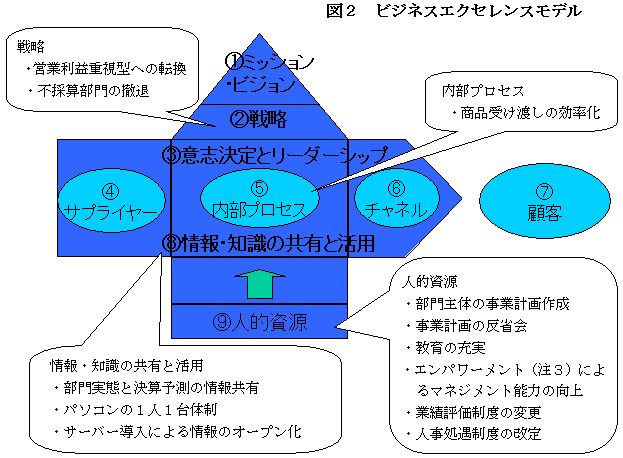

同社が行った業務改善をビジネスエクセレンスモデル(注2)上で分類して図2のように整理してみる。

業務改革のためのマネジメント要件は、重要成功要因を達成するためにビジネスエクセレンスモデル図の主要な視点である9つの視点から検討する。

同社の現状において専門的な商品知識をもって商品管理を行い、

多品種の商品をスピーディーに供給する仕組み作りためのマネジメント要件は図のようにまとめられたことがわかる。

業務改革のためのマネジメント要件は、顧客、チャネル、サプライヤーではなく内部的な問題、特に、人的資源の視点に集中しているがこれは、

この視点での課題が多いことを示す。

また、マネジメント要件は、対象組織の成熟度に合わせた実現可能性や業種業態特性に合わせて検討されるが、

マネジメント要件におけるプライオリティーと改善活動の重要成功要因は収益構造モデルを図式化するなかで因果関係を明らかにして決定されていく。

【バランススコアカード経営の視点で見た活動の関係】

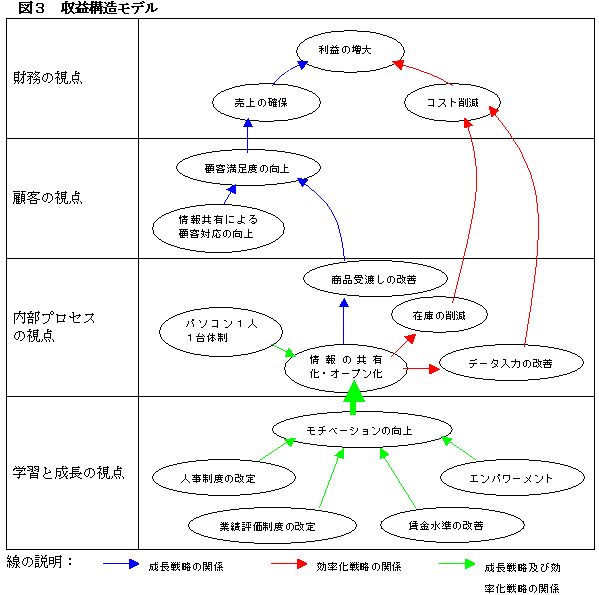

業務改革を進める際には、それぞれのマネジメント要件がどのように関連しているのか図3のような収益構造モデルを図式化して共通認識を図ることができる。

収益構造のモデル化においては、バランススコアカード(注4)の視点が有効である。バランススコアカードの四つの視点は相関性があるため、

財務の視点を除いた三つの視点「顧客の視点」「内部プロセスの視点」「学習と成長の視点」から検討して「財務の視点」に収斂していく。

財務の視点をつかさどる戦略のパターンは大きく分けて成長戦略と効率化戦略の二通りに分けられる。

同社の業務改革事例を成長戦略と効率化戦略という2つの切り口でまとめてみる。

同社の事例でマネジメント要件をモデル化すると図表3のようになるが、

社員のモチベーションの向上が情報の共有化・オープン化の前提になり重要成功要因であることが読み取れる。

多くの企業がこの分析を怠ることにより、ツールであるITばかりに関心を示し、業務改革=業務のIT化となることがある。

業務改革を進める場合には、まず事業ドメインを認識し、

マネジメント要件を現状に照らして明らかにし優先順位をつけ重要成功要因を決定していくステップが重要であことをこの事例は示している。

【活動の成果のモニタリング】

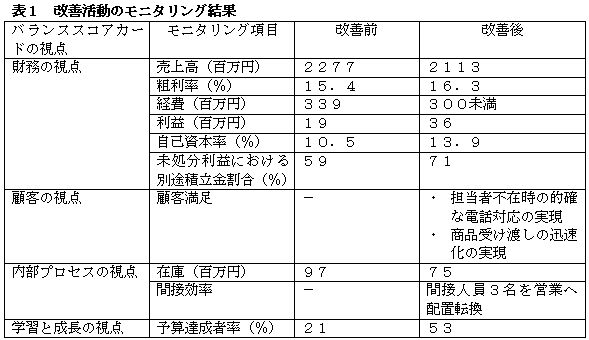

同社は業務改善の成果について事例本文で報告しているが、バランススコアカードの考え方で整理すると表1のようになる。

[参考資料]

ITコーディネータ専門知識教材「経営の成熟度」

財団法人 社会経済生産性本部

ITコーディネータ専門知識教材「経営戦略策定プロセス」

株式会社 日本マンパワー

2002年度版 日本経営品質賞 アセスメント基準書

財団法人 社会経済生産性本部

サンプラス株式会社ホームページ

http://www6.ocn.ne.jp/~sunplus/

NEC ITスクエア 最新IT解説

http://www.sw.nec.co.jp/word/

注1:事業ドメイン

事業ドメインは、組織の生存領域を表すもので、事業領域あるいはドメインとも呼ばれている。

今日のように市場が成熟化し、さらには企業が保有する経営資源が相対的に希少化してくると、投下する経営資源の効果や効率を最大化することが必要となってくる。

その際、競争市場のどの領域に長期的存立を委ね、どのように自社の競争優位的な存立基盤を築くのかという戦略的意思決定が求められるようになる。

この戦略的に意思決定された生存領域のことを「事業ドメイン」という。

注2:ビジネスエクセレンスモデル(Business Excellence Model)

ITコーディネータが実際活動する際に基本的に遵守する「基本原則」と「アプローチ」、

「メソッド・機能」等を示すITCプロセスガイドラインの戦略策定フェーズで用いられるモデルである。

このモデルは経営戦略策定フェーズでの分析の結果導き出される「最重要成功要因」を実現するためのマネジメント項目を明らかにする目的で用いられるとともに、

モデルに示された項目は組織の経営力(=組織能力)のレベルを明らかにするための視点を示すものである。

なお、ビジネスエクセレンスモデルは、9つの視点で構成されている。

注3:エンパワーメント(Empowerment)

組織の戦略目標が社員に理解された上で、現場に大幅な権限が委譲された状態を指す。激しい経営環境の変化に対応し迅速で柔軟な経営を実現するため、

現場での主体的かつ迅速な意思決定を促す仕組み。社員の自律によるやる気を通じて、

組織の生産性向上に結びつく側面も持つとともに社員の無力感を取り除きモチベーションを高める効用がある。

注4:バランススコアカード(BSC:Baranced ScoreCard)

'90年代初頭に米国で開発され、その後、米国の製造業、サービス業に広く浸透した業績管理手法。

企業活動を「学習と成長の視点」「顧客の視点」「社内ビジネス・プロセスの視点」「財務的視点」という4つの視点で捉え、

たとえば情報システムの再構築による経営革新構想などを、長期の企業ビジョンと戦略にリンクさせようとする手法である。

過去の企業努力や業績を評価するというよりも、むしろ将来の企業価値を創造していくことを目的としている。先の見通しが難しい現代社会において、

有効な経営手法といえる。

バランス・スコアカードの「バランス」とは、財務的指標と非財務的指標のバランス、社内と社外とのバランス、過去と将来とのバランスなど、

さまざまな意味がある。また、組織の最終的な目標が財務的な成果だけではない地方自治体などでも、

このバランス・スコアカードのプログラムが幅広く展開されるようになっている。 |

|