2013年11月15日

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会(ITCA)

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

近年、ITはIT関連産業の枠を超え、他産業・分野との融合によってイノベーションを起こし、新たなサービスを創造する役割を担いつつあります。2012年9月14日に発表された、経済産業省産業構造審議会人材育成WGの報告書(以下「産構審人材育成WG報告書」)では、このような異分野とITの融合領域において、イノベーションを創出し新たな製品やサービスを自ら生み出す人材を育成することが喫緊の課題と位置づけられました。同時に新製品・新サービスの創出プロセスや必要な能力、及び人材像なども提示されました。

この「産構審人材育成WG報告書」での提言を受け、ここで示された「次世代高度IT人材」を「融合IT人材」と位置付け、更に検討を進めるため、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と特定非営利活動法人ITコーディネータ協会(ITCA)とは共同で各機関に呼びかけを行い、2013年7月、企業、学会、業界団体など12組織より有識者が参加する「融合IT人材育成連絡会」を立ち上げました。

この連絡会は、我が国の経済、産業の活性化を目指すイノベーションへの取り組みを加速するため、産官学が一体となって「融合IT人材」の育成と組織のイノベーション環境作りを促進することが重要であるとの認識のもと、情報交換と意見交換を行う場として位置付けられました。

このたび、当連絡会における上期の成果物として「中間報告」がまとまりましたので、ここに公開するものです。

政府・自治体、企業・団体、大学・教育機関等、イノベーションとこれに関わる人材育成に関心ある方々のご参考になれば幸いです。

当連絡会では引き続き来年3月まで継続することにしており、より具体化した育成施策を取りまとめ、政府のイノベーション施策に対しても、積極的な提言を行う予定にしています。

① 連絡会開催に当たっての呼びかけ文書 「融合IT人材育成連絡会へのご参画のお願い」

① 融合IT人材育成連絡会 中間報告 「「融合IT人材」育成のあり方」

「中間報告」内容のサマリをお知りになりたい方は、プレスリリースをご覧いただくことをお勧めいたします。

② 「融合IT人材育成連絡会」の参加メンバーとスケジュール (中間報告の47p参照)

③ 「融合IT人材育成連絡会」での各機関の取組み事例報告 (中間報告の51pサマリ参照)

・ 株式会社 NTTデータ経営研究所様 「求められるIT人材像と育成の方向性」

・ 東京海上ホールディングス株式会社様 「融合IT人材の論議の方向感について」

・ 株式会社 リクルートテクノロジーズ様 「リクルートグループの人材・組織の取り組み」

・ 一般社団法人 経営情報学会様 「融合IT人材育成の議論に向けて」

・ 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会様 「融合IT人材育成に関連した取組みのご紹介」

・ 一般社団法人 情報サービス産業協会様 「JISAにおけるイノベーション人材の検討」

・ 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 「ITCのイノベーション実践力向上を目指して」

① 「融合IT人材育成連絡会」の今後の予定 (中間報告の37p参照)

「中間報告」の公開について、11月15日午後プレスリリースを行いました。

(5)本件のお問い合わせ先

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会(ITCA)

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス9階

IT経営研究所 前田 信太郎 Tel 03-6912-1081 Mail institute@itc.or.jp

独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階(総合受付13階)

人材育成本部 HRDイニシアティブセンター 秋元 裕和 / 木村 美子 / 武田 敏幸 Tel 03-5978-7544

(問い合わせ用HP) https://ipa-rcpt.ipa.go.jp/inquiry/input/ex1/

(IPA融合IT人材取組み紹介HP) http://www.ipa.go.jp/jinzai/hrd/yuugou_it/index.html

以上

|

日頃、ITコーディネータ協会の活動にご協力ありがとうございます。

このたび、ITコーディネータ協会(ITCA)ではITCAのシステムをITC+(アイティーシープラス)としてリニューアルオープンし、ホームページも刷新いたしましたのでお知らせいたします。 今回のオープンにあたりましては、ITコーディネータ資格者(ITC)の皆様、ITCA会員の皆様、また広くITCに関心を持っていただく皆様に、便利で使いやすいシステムとなることを目指しました。 オープンにあたりましては、ITCの皆様、ITCA理事の皆様始め、様々な方々からご協力をいただきました。心からお礼申し上げます。

今後はさらに事務局職員一同、利用者のご要望にお応えしてITC+の一層の機能の充実に取り組み、ITC+を利用される全ての方々にとって、文字通りご自身の活動にプラスとなる魅力的なものにしてまいります。ITC+が多くの方々に喜んでご利用いただけることを願っております。

引き続き、ITCAの活動にご理解とご協力をお願い申し上げます。 |

|

2016年2月12日

特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会

事務局長 中塚 一雄

|

| (名古屋会場)最新IT経営実感セミナー(連続2日コース)~IT経営と最新IT利活用の融合~ | |||

|

◆開催日程 |

|||

| 2013年12月6日(金)9:30~17:30、7日(土)9:30~17:30 | |||

|

◆会場 |

|||

| 名古屋ソフトウェアセンター | |||

| 名古屋市中区金山5-11-16 電話:052-883-1200 | |||

|

◆プログラム詳細 |

|||

| 第Ⅰ部:IT経営認識プロセス講座 | |||

|

◇企画主旨 |

|||

|

ITコーディネータ-プロセスガイドライン2.0版から定義された「IT経営認識プロセス」は、経営体の環境変化に対する気付きをどのような手順で整理するか、そのプロセスだけを提示しています。そこには、経営体に関わるメンバの暗黙知を形式知にする仕掛けにより、新しい経営戦略策定の必要性をメンバ全員が認識することができます。 本講座では「IT経営認識プロセス」を理解し、中小規模企業の経営者に「IT経営実現プロセス」の着手の必要性を説くことができるITCを目指してグループ演習によるケース研修を行います。 ※当日配布する冊子「ITコーディネータ-プロセスガイドライン2.0版」費用は、受講料に含まれます。 |

◇プログラム

第1日目(金)9:30~17:30

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 9:30~ | 9:40 | 主催者あいさつ | ITコーディネータ協会事務局 |

| 9:40~ | 10:20 | はじめに「第Ⅰ部の構成と研修のねらいについて」 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 講義「PGL1.1からPGL2.0への進化」 | |||

| 講義「変革認識フェーズ」 | |||

| 10:20~ | 11:00 | 課題Ⅰ「変革のための企業体質の確立」 | |

| ディスカッション、発表、Q&A、まとめ | |||

| 11:00~ | 11:10 | 休憩 | |

| 11:10~ | 11:30 | ケース企業の確認 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 11:30~ | 12:30 | 課題2(1)「IT経営の気づき」経営者・従業員の気づき | |

| ディスカッション | |||

| 12:30~ | 13:30 | 昼食休憩 | |

| 13:30~ | 14:30 | 課題2(2)「IT経営の気づき」気づき情報の集約 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| ディスカッション、発表、Q&A、まとめ | |||

| 14:30~ | 14:40 | 休憩 | |

| 14:40~ | 15:40 | 課題3(1)「課題/解決策の可視化」課題案の抽出 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| ディスカッション | |||

| 15:40~ | 15:50 | 休憩 | |

| 15:50~ | 16:30 | 課題3(2)「課題/解決策の可視化」本質的な課題の理解 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| ディスカッション、(Q&A) | |||

| 16:30~ | 17:30 | 課題3(3)「課題/解決策の可視化」課題解決策リスト | |

| ディスカッション、発表、Q&A、まとめ | |||

| (進行状況により、課題の一部を第2日目に行うこともあります) | |||

| 17:30 | 終了(予定) |

第2日目(土)9:30~12:30

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 9:30~ | 9:40 | 昨日の振り返りと今日のねらい | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 9:40~ | 10:20 | 課題4(1)「変革に対するコミットメント」IT経営推進の判断 | |

| ディスカッション | |||

| 10:30~ | 11:10 | 課題4(2)「変革に対するコミットメント」変革構想書の作成 | |

| ディスカッション | |||

| 11:10~ | 11:20 | 休憩 | |

| 11:20~ | 12:00 | 課題4(3)「変革に対するコミットメント」変革構想書の発表 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 発表、Q&A、まとめ | |||

| 12:00~ | 12:30 | 講演「IT経営認識プロセスの全体像と第Ⅰ部のまとめ」 | |

| 12:30 | 終了(予定) | ||

| 12:30~ | 13:30 | 昼食休憩 |

| 第Ⅱ部:中小企業のタブレット・スマートフォン活用事例講座 | |||

| ◇企画主旨 | |||

|

タブレット・スマートフォンは使い方次第で中小企業の経営に大きな効果をもたらすと期待されています。IT導入に消極的と言われる企業側も、操作が容易なタブレット・スマートフォンには興味を示しています。 本研修では、全国の中小規模企業に向けたタブレット&スマートフォンのわかりやすい活用事例書 「会社で使う タブレット・スマートフォン2013」 )をテキストとして活用し、中小規模企業での活用の実際について理解を深めます。 ※当日配布する冊子「会社で使う タブレット・スマートフォン2013」費用は、受講料に含まれます。 |

◇プログラム詳細

第2日目(土)13:30~17:00

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 13:30~ | 13:45 | 研修の狙い、テキストの紹介 | ITコーディネータ:堀明人 |

| 13:45~ | 14:00 | 現場でサッと見る、見せる、記録する | |

| 14:00~ | 14:40 | Skype講演「事例紹介”鈴木観光いちご園”」 | ITコーディネータ:本田秀行 |

| Q&A、ディスカッション | |||

| 14:40~ | 14:50 | 休憩 | |

| 14:50~ | 15:30 | Skype講演「事例紹介”株式会社アクタ”」 | ITコーディネータ:和田喜充 |

| Q&A、ディスカッション | |||

| 15:30~ | 16:10 | 講演「事例紹介”加賀農園”」 | ITコーディネータ:堀明人 |

| Q&A、ディスカッション | |||

| 16:10~ | 16:20 | 休憩 | |

| 16:20~ | 16:50 | その他の事例、講師部会の説明 | ITコーディネータ:堀明人 |

| 16:50~ | 17:00 | 全体に関するQ&A、ディスカッション | |

| 17:00 | 終了 |

◇資格復帰・認定申請手続き

第2日目(土)17:00~17:30

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 17:00~ | 17:30 | 資格復帰・認定申請手続き | ITコーディネータ協会事務局 |

| ◆費用 | |||

| セミナー受講料:63,000円(消費税込み)教材テキスト費用含む。 | |||

| 資格認定手続き費用:21,000円(消費税込み) | |||

|

※12月中に資格認定手続き費用をお支払いいただくと、2014年1月の認定となります。 振込み口座:みずほ銀行 シラカバ支店 551 普通 1885000 |

|||

| ◆特典 | |||

|

セミナー受講後、ITCカンファレンス2013(2013.8.23~24開催) Web版「Webカンファレンス2013」(費用:消費税込み5,250円)を無料で視聴できます。 別途、受講者にご案内いたします。 |

|||

|

◆申込方法・お問合わせ |

|||

|

お問合わせ先: ITコーディネータ協会事務局 復帰キャンペーン担当 multipoint@itc.or.jp |

| 最新IT経営実感セミナー(連続2日コース)~IT経営と最新IT利活用の融合~(大阪会場) | |||

|

◆開催日程 |

|||

| 2013年12月13日(金)9:30~17:30、14日(土)9:30~17:30 | |||

|

◆会場 |

|||

| 大阪府私学教育文化会館 | |||

|

住所:大阪府大阪市都島区網島町6−20 電話:06-6352-3751 |

|||

|

◆プログラム詳細 |

|||

| 第Ⅰ部:IT経営認識プロセス講座 | |||

|

◇企画主旨 |

|||

|

ITコーディネータ-プロセスガイドライン2.0版から定義された「IT経営認識プロセス」は、経営体の環境変化に対する気付きをどのような手順で整理するか、そのプロセスだけを提示しています。そこには、経営体に関わるメンバの暗黙知を形式知にする仕掛けにより、新しい経営戦略策定の必要性をメンバ全員が認識することができます。 本講座では「IT経営認識プロセス」を理解し、中小規模企業の経営者に「IT経営実現プロセス」の着手の必要性を説くことができるITCを目指してグループ演習によるケース研修を行います。 ※当日配布する冊子「ITコーディネータ-プロセスガイドライン2.0版」費用は、受講料に含まれます。 |

◇プログラム

第1日目(金)9:30~17:30

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 9:30~ | 9:40 | 主催者あいさつ | ITコーディネータ協会事務局 |

| 9:40~ | 10:20 | はじめに「第Ⅰ部の構成と研修のねらいについて」 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 講義「PGL1.1からPGL2.0への進化」 | |||

| 講義「変革認識フェーズ」 | |||

| 10:20~ | 11:00 | 課題Ⅰ「変革のための企業体質の確立」 | |

| ディスカッション、発表、Q&A、まとめ | |||

| 11:00~ | 11:10 | 休憩 | |

| 11:10~ | 11:30 | ケース企業の確認 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 11:30~ | 12:30 | 課題2(1)「IT経営の気づき」経営者・従業員の気づき | |

| ディスカッション | |||

| 12:30~ | 13:30 | 昼食休憩 | |

| 13:30~ | 14:30 | 課題2(2)「IT経営の気づき」気づき情報の集約 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| ディスカッション、発表、Q&A、まとめ | |||

| 14:30~ | 14:40 | 休憩 | |

| 14:40~ | 15:40 | 課題3(1)「課題/解決策の可視化」課題案の抽出 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| ディスカッション | |||

| 15:40~ | 15:50 | 休憩 | |

| 15:50~ | 16:30 | 課題3(2)「課題/解決策の可視化」本質的な課題の理解 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| ディスカッション、(Q&A) | |||

| 16:30~ | 17:30 | 課題3(3)「課題/解決策の可視化」課題解決策リスト | |

| ディスカッション、発表、Q&A、まとめ | |||

| (進行状況により、課題の一部を第2日目に行うこともあります) | |||

| 17:30 | 終了(予定) |

第2日目(土)9:30~12:30

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 9:30~ | 9:40 | 昨日の振り返りと今日のねらい | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 9:40~ | 10:20 | 課題4(1)「変革に対するコミットメント」IT経営推進の判断 | |

| ディスカッション | |||

| 10:30~ | 11:10 | 課題4(2)「変革に対するコミットメント」変革構想書の作成 | |

| ディスカッション | |||

| 11:10~ | 11:20 | 休憩 | |

| 11:20~ | 12:00 | 課題4(3)「変革に対するコミットメント」変革構想書の発表 | ITコーディネータ:稲垣実 |

| 発表、Q&A、まとめ | |||

| 12:00~ | 12:30 | 講演「IT経営認識プロセスの全体像と第Ⅰ部のまとめ」 | |

| 12:30 | 終了(予定) |

| 第Ⅱ部:中小企業のタブレット・スマートフォン活用事例講座 | |||

| ◇企画主旨 | |||

|

タブレット・スマートフォンは使い方次第で中小企業の経営に大きな効果をもたらすと期待されています。IT導入に消極的と言われる企業側も、操作が容易なタブレット・スマートフォンには興味を示しています。 本研修では、全国の中小規模企業に向けたタブレット&スマートフォンのわかりやすい活用事例書 「会社で使う タブレット・スマートフォン2013」をテキストとして活用し、中小規模企業での活用の実際について理解を深めます。 ※当日配布する冊子「「会社で使う タブレット・スマートフォン2013」」費用は、受講料に含まれます。 |

◇プログラム詳細

第2日目(土)13:30~17:00

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 13:30~ | 13:45 | 研修の狙い、テキストの紹介 | ITコーディネータ:堀明人 |

| 13:45~ | 14:00 | 現場でサッと見る、見せる、記録する | |

| 14:00~ | 14:40 | Skype講演「事例紹介”鈴木観光いちご園”」 | ITコーディネータ:本田秀行 |

| Q&A、ディスカッション | |||

| 14:40~ | 14:50 | 休憩 | |

| 14:50~ | 15:30 | Skype講演「事例紹介”ラパス動物病院”」 | ITコーディネータ:野中栄一 |

| Q&A、ディスカッション | |||

| 15:30~ | 16:10 | 講演「事例紹介”加賀農園”」 | ITコーディネータ:堀明人 |

| Q&A、ディスカッション | |||

| 16:10~ | 16:20 | 休憩 | |

| 16:20~ | 16:50 | その他の事例、講師部会の説明 | ITコーディネータ:堀明人 |

| 16:50~ | 17:00 | 全体に関するQ&A、ディスカッション | |

| 17:00 | 終了 |

◇資格復帰・認定申請手続き

第2日目(土)17:00~17:30

| 開始時刻 | 終了時刻 | 内容 | 講師 |

| 17:00~ | 17:30 | 資格復帰・認定申請手続き | ITコーディネータ協会事務局 |

| ◆費用 | |||

| セミナー受講料:63,000円(消費税込み)教材テキスト費用含む。 | |||

| 資格認定手続き費用:21,000円(消費税込み) | |||

|

※12月中に資格認定手続き費用をお支払いいただくと、2014年1月の認定となります。 振込み口座:みずほ銀行 シラカバ支店 551 普通 1885000 |

|||

|

◆特典 |

|||

|

セミナー受講後、ITCカンファレンス2013(2013.8.23~24開催) Web版「Webカンファレンス2013」(費用:消費税込み5,250円)を無料で視聴できます。 別途、受講者にご案内いたします。 |

|||

|

◆申込方法・お問合わせ |

|||

|

お問合わせ先: ITコーディネータ協会事務局 復帰キャンペーン担当 multipoint@itc.or.jp |

|

ITpro EXPOは終了しました。 350名以上のITコーディネータ資格者や、 想定をはるかに超える方にブースにお越し頂きました。 ありがとうございました。 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

協会ブースの場所が確定しました。 (東京ビッグサイト東4,5,6ホール。小間番号22-10) 会場図はこちら |

| 日経BP主催ITpro EXPO 2013出展のお知らせ |

|

来る10月9日(水)~11日(金)東京ビッグサイトで開催される、日経BP主催「ITpro EXPO 2013」にITコーディネータ協会から出展をいたします。 |

| 本件に関するお問い合わせは、担当:鈴木修、山川までご連絡ください。 | |

| 2017年04月03日 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 フォローアップ研修事務局 |

| 「フォローアップ研修の受講期間について」 |

|

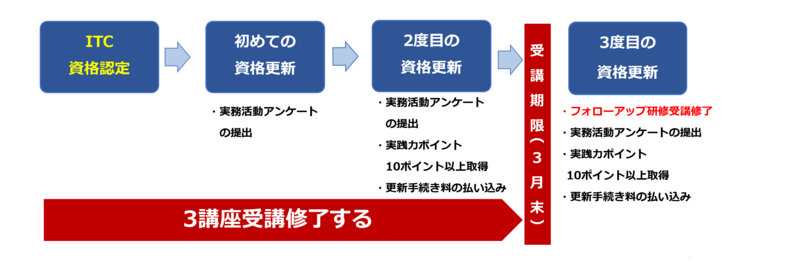

既にご案内の通り、2012年度より改訂した「新ケース研修」を受講され、ITコーディネータ資格を認定された方は、3年度間に協会の指定する「フォローアップ研修」を3講座以上受講することが必須となります。 |

|

| なお、フォローアップ研修は、実践力ポイントにもなりますので、計画的に研修を受講されるようにお願いいたします。 フォローアップ研修に関するご質問等は「フォローアップ研修事務局(shusai-ent@itc.or.jp)」までメールにてご連絡ください。 |

| フォローアップ研修のコース一覧はこちら |

| CBT業者変更に伴う受験者各位へのご案内 |

|

|

| 「イノベーションに関わるガイドライン、研修に関するご意見、ご提案の募集」の回答 |

|

IT経営研究所 2013/9/4 |

|

イノベーション実践力の向上を目指すために指針となるガイドラインと研修の開発にあたって骨格がまとまったため、それを公開して、7月23日から8月6日まで、ITコーディネータの方々、協会会員の方々に、ご意見をいただきました。短期間にも関わらず、7人のご意見と9件の研修ご提案が集まりました。ご多用な中、貴重なご意見、ご提案をいただき、ここに深く御礼申しあげます。

<回答3> |

| 2013/9/4 |

|

「eラーニング形式」のITCA後援研修スタート! 各地の届出組織が行うITコーディネータ協会後援研修の新しい形態の研修が始まりました。 eラーニングによる研修で、「どこでも」「いつでも」受講できます。 テーマ: 2013年第1回「2013年中小企業IT経営力大賞受賞企業から学ぶ」 主 催: ITマネジメント・サポート協同組合 時 間: 約120分 実践力ポイント: 1ポイント URL: http://www.itms.or.jp/event/online_semi.html |

第28回ITコーディネータ試験・受験者説明会のご案内(東京・大阪)

特定非営利活動法人ITC-METRO主催で実施される第28回ITコーディネータ試験向けの受験者説明会(東京会場および大阪会場)をご案内いたします。

主旨はITコーディネータ資格取得を目指される方に、出題の基本であるプロセスガイドラインについて理解を深めていただくこと、並びにさまざまなITコーディネータ関連情報をご紹介し、資格取得の励みにしていただく狙いで受験者説明会を行ないます。

なお、当説明会はITコーディネータ試験の合格を保証するものではありません。

- 記 -

(1) 開催日時・場所

〔東京会場〕 説明会の内容、会場はいづれも同一内容です。

・1回目 8月28日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始)

・2回目 9月14日(土)10時00分~12時30分( 9時30分受付開始)

・3回目 9月25日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始)

・4回目 10月11日(金)14時00分~16時30分(13時30分受付開始)

・5回目 10月30日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始)

・会場:港区立商工会館

東京都港区海岸1-7-8 東京産業貿易会館6階

交通: JR浜松町駅 北口徒歩7分

地下鉄大江戸線 大門駅徒歩7分

新交通ゆりかもめ 竹芝駅徒歩3分

アクセス: http://www.minato-shoukou.jp/access

・お申込み定員 各30名

説明会終了後、個別相談会を開催致します。

〔大阪会場〕 説明会の内容、会場はいづれも同一内容です。

・1回目 8月23日(金)18時30分~21時00分(18時00分受付開始)

・2回目 9月20日(金)18時30分~21時00分(18時00分受付開始)

・3回目 10月 4日(金)18時30分~21時00分(18時00分受付開始)

・4回目 10月19日(土)10時00分~12時30分( 9時30分受付開始)

・5回目 10月30日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始)

・会場:AAホール本館(エビスビル)

大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2番9号

交通: 地下鉄 御堂筋線「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩6分

地下鉄 堺筋線「北浜駅」 6番出口より徒歩6分

地下鉄 中央線「本町駅」 1番出口より徒歩6分

アクセス: http://www.aa-hall.com/conference/ebisu.html

・お申込み定員 各20名

説明会終了後、個別相談会を開催致します。

(2) 内容

・ITコーディネータ資格制度概要

・プロセスガイドラインについて

1)効率の良いPGLの学習方法

2)ITC実践力ガイドラインの読み方

3)有効な試験対策と手段

・ケース研修について

(3) 受講料 無料

(4) お申込み

特定非営利活動法人 ITC-METRO メールアドレス: shiken@itc-metro.or.jp 宛て、

氏名、所属、メールアドレス、東京会場、大阪会場の区分、受講予定日を記載してご連絡ください。

(5) お問合せ

特定非営利活動法人 ITC-METRO

Tel:03-3432-2346受験者説明会担当まで

主催 特定非営利活動法人 ITC-METRO

協賛 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会

| 更新:2016年2月12日 |

| ITコーディネータ協会事務局 |

|

◆分からない点や、相談ごとがあれば、遠慮なく問い合わせください。 問い合わせ先:ITコーディネータ協会事務局 資格更新担当 |

|

||||||

満員御礼 |

||||||

| 謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 | ||||||

|

弊協会では、本年8月23日(金)・24日(土)の日程で、東京プリンスホテル(東京都港区)におきましてITC Conference 2013を開催する運びとなりました。ITC Conference は、弊協会が主催する全国規模のカンファレンスであり、企業の経営とITを橋渡しするITコーディネータの知識向上と、ITコーディネータや関連機関とのネットワーク形成、情報交換を主な目的として開催するものです。2002年に第1回を実施し、今年で12回目の開催となります。

このたび、このITC Conference2013において、ユーザー企業・ITC・ベンダー・関係機関による展示を行うことにいたしましたので、出展のご案内を送らせていただきます。 |

||||||

| ◆出展対象 | ||||||

|

ITC Conferenceご出講者の企業 ITC-Bizへ掲載いただいている企業 ITコーディネータ協会内WG、研究会等で活動していただいている方・企業 その他ITコーディネータ制度を支援いただいている方・企業(協会会員等) |

||||||

| ◆出展内容 | ||||||

|

出展にあたっては、ITC Conference2013開催の主旨「いま、イノベーションを実現するITコーディネータ ~新たなビジネス創造へのチャレンジ~」をご理解いただき、来場者の皆さんの関心や理解を深めていただく内容としてください。 中小企業支援、ITコーディネータ知識向上を促進するような内容とし、金銭のやり取りをする販売は行わないでください。ただし後日販売の予約等は可です。 <出展例> ・出講企業の商品、製品の展示、紹介 ・ITベンダ商品、製品の展示、紹介 ・ワーキンググループ、研究会等の成果展示、紹介 ・その他中小企業支援、ITコーディネータ知識向上を促進するような内容の展示、紹介 |

||||||

| ◆出展日時 | ||||||

|

平成25年8月23日(金)8時30分~平成25年8月24日(土)16時30分 ※8月22日(木)17時から19時まで前日準備が出来ます、なるべく前日までに準備を終えてください ※8月23日(金)は8時30分から会場に入れます ※8月24日(土)は16時30分には片づけを完了してください ※全日とも招待受付にお越しいただき、受付担当へお声かけ下さい。腕章をお渡しいたします ※23日(金)は8時30分~17時30分、24日(土)は8時30分~16時30分が出展時間です ★出展者による来場者への主な説明時間は、プログラムの間の休憩時間となりますのでご注意ください。 |

||||||

| ◆出展場所 | ||||||

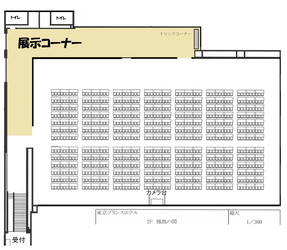

| 東京プリンスホテル「鳳凰の間」周囲廊下 | ||||||

| ( 参考として見取り図はこちら。 ★レイアウトは変更になる事がございます) | ||||||

|

||||||

| ◆出展ブースの概要 | ||||||

|

・机1台(1800mm×600mm)予定 ・いす2脚 ・ホワイトボード1台(キャスター付き、1800mm×600mm ※脚部分込み)予定 ・電源 電気容量の制限があり、1ブースにつきノートPC1台程度を想定しています 電源使用希望の時には、申込用紙にその旨記入願います ※ブース間600mm(予定)、パーティション仕切りはありません |

||||||

| ◆出展費用 | ||||||

|

・ITC Conference2013期間中を通じて、1ブース:50,000円 ・出展が決定した後、ご請求書を送付させていただきます |

||||||

| ◆出展特典 | ||||||

|

出展に必要なブースの基本的仕様(机1、いす2、ホワイトボード1)の他に次の特典がございます。 ・カンファレンス当日に配布するパンフレットに広告を掲載(1/2ページ)いたします ・カンファレンス当日の休憩時間にPR映像(1ブース1分)を流します ※出展準備に来ていただく22日に撮影をさせていただきます。 ・Web Conference 2013の特典映像として2014年3月31日までPR映像の配信を行います |

||||||

| ◆注意事項 | ||||||

|

・諸経費の負担 出展ブースの基本的な仕様(机1台、いす2脚、ホワイトボード1台)は主催者で用意いたしますが出展に係る 資材・機器・経費等(パネル等の展示に係る物品、昼食、交通費等)については、出展者で負担をお願いします。 ・火気の使用について 使用できません ・スペースの都合上、出展場所を調整させていただく場合がありますので、予めご了承願います。 配置割り当ては主催者で決定させていただきます。 ・出展者の常駐 出展関係者は開催期間中、基本的に出展ブースに常駐し、来場者への対応、出展物の管理等にあたってください。 ・出展申込 別紙「出展申込書」に記入の上、提出してください。 ・会場での販売 会場での販売(金銭のやり取り)は、行わないでください。 問題、トラブルが起こった場合、責任は負いかねます。 |

||||||

| ◆出展者の決定 | ||||||

|

出展申込書により、内容を確認の上決定いたします。 出展ブース数の都合上、申込順に受け付けさせていただきますのでご了承ください。 |

||||||

| ◆スケジュール | ||||||

|

7月31日(水)出展申込書提出期限 (満員になり次第、受付を締め切らせていただきます) 受付、出展者決定は申込順に随時行ってまいります。 出展者説明会は行いません、ご不明な点がありましたら担当(中村・山川)までご連絡ください。 |

||||||

| 【申込・問合せ】 満員御礼 募集は締め切りました。 | ||||||

| 【問合せ先】 | ||||||

|

特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 |

||||||

|

||

|

★イノベーション研修第1弾!★ |

||

| 熱血社長 越智正昭の実践イノベーション | ||

|

『経営とは”事業の定義を変えること”』 |

||

| ■日時: |

2013年8月9日(金) 15:00~17:00 |

|

| ■場所: |

アーバンネット神田カンファレンス |

|

| 東京都千代田区内神田三丁目6番2号 | ||

| 地図:http://kanda-c.jp/access.html | ||

|

■内容: |

1.ご挨拶 (15:00~15:15) |

|

|

~ITC協会が行うイノベーション研修について~ |

|

| 講演者 ITコーディネータ協会 | ||

| 会長 播磨 崇 | ||

| 2. 講演 (15:20~17:00) | ||

|

講演題目 『経営とは”事業の定義を変えること”』 |

|

| ~潰してこい!と命じられたほどの崖っぷち会社 | ||

|

の経営立て直しを通して学んだこと~ |

||

| 講演者 株式会社ハレックス | ||

|

代表取締役社長 越智 正昭 氏 |

||

|

■受講料 |

2,000円(税込み) | |

|

※ITC資格者の方には知識ポイント「1p」が付与されます。 |

||

|

※受付終了いたしました。 |

||

| ■定 員 | 80名 | |

| ■主 催 | 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 | |

| ■問合せ先 | ITコーディネータ協会主催研修事務局担当 鈴木修/小礒 | |

| (電話)03-6912-1081 (メール)shusai-ent@itc.or.jp | ||

|

||||||||

|

第27回ITコーディネータ試験・受験者説明会のご案内(東京・大阪)追加分 |

|

特定非営利活動法人ITC-METRO主催で実施される、第27回ITコーディネータ試験向けの受験者説明会(東京会場および大阪会場)をご案内いたします。

開催主旨はITコーディネータ資格取得を目指される方に、出題の基本であるプロセスガイドラインについて理解を深めていただくこと、並びにさまざまなITコーディネータ関連情報をご紹介し、資格取得の励みにしていただく狙いで受験者説明会を行ないます。 - 記(追加分) -

|

|

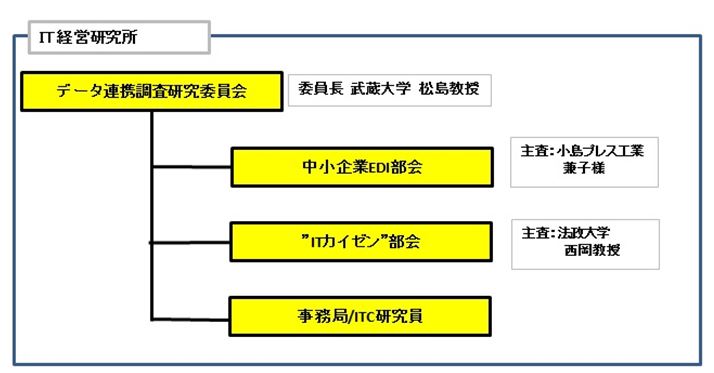

2013/06/01 ITコーディネータ協会 IT経営研究所事務局 |

|

|

|

|

|

|

|

本調査研究の成果を次に示します。 |

|

| 1. | 中小企業EDI部会の成果 |

|

|

|

| 2. |

“ITカイゼン”部会の成果 |

|

サポイン製造業(サポーティングインダストリー:ものづくり基盤技術)の基幹業務に“ITカイゼン”ツールを導入してデータ連携に関する実用化検討を継続して実施しました。平成23年度に実施した東京都産業交流事業の集合型“ITカイゼン”研修に引き続き平成24年度も継続して本事業に採択されました。本年度の研修コースは企業のIT活用成熟度レベルに応じた研修に組替え、「基礎コース」と「応用コース」として実施しました。これにより短時間での研修で現場主導の新しい中小企業IT導入支援を行なえる目処をつけることができました。この成果によりこれまで十分なIT活用サービスを享受できなかった小規模中小製造業へ、企業規模に応じた身の丈にあったIT投資での支援が実現に近づきました。さらに東京商工会議所様においてもITコーディネータ協会との共催で「基礎コース」を開催し、同様の効果を確認することができました。今後、多くのITコーディネータによる活用加速をどう図っていくかが大きな課題であり、当協会として情報の幅広い発信、周知に取り組んで行きます。 |

|

| 【報告書について】 | |

|

|

お客様各位

ITコーディネータ協会ホームページをご利用いただき誠にありがとうございます。

下記の通り、システムメンテナンスのため、ホームページの一部サービスがご利用頂けません。

お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

■実施日時について

問合せページを運用しておりますサーバにて、ハードウェア障害の兆候が確認されたため

サーバメンテナンスを実施しております。

・2013年6月4日(火) 18:00 (終了予定)

■メンテナンスによる影響

お問合せおよび一部のWEBサービスがご利用いただけません。

【メンテナンス期間中にお問い合せのお客様へ】

お問い合せにつきましては以下のURLよりご利用可能です。

□お問い合せ先URL

https://www.itc.or.jp/zenpan_toiawase.html

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

|

2013年3月29日 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 |

|

|

2013年度資格更新申請に関するご案内を致します。 今回の資格更新は2011年度に新たに資格更新された方、2012年度資格更新者 2012年度に復帰申請された方が対象になります。 ご多用中とは存じますが、資格更新いただき、引き続きITコーディネータとして ご活躍くださるようお願い申し上げます。 |

|

1.資格更新について |

|

| (1) | 内容 |

|

2013年度ITコーディネータ資格更新 |

|

| (2) | 申請期間 |

|

2013年4月1日(月)15:00から5月31日(金)10:00まで (厳守下さい) |

|

| (3) | 対象者 |

|

2011年度新規認定者 2012年度資格更新者 2012年度復帰認定者 |

|

| (4) | 申請方法 |

|

協会HPの「ITコーディネータの方へサイト「資格更新」」から ログインして、知識ポイントの 入力、実務活動報告書の入力、 更新申請をお願い致します。 |

|

| (5) | 更新審査 |

|

7月より更新結果通知を順次発送致します。 |

|

2.留意事項 |

|

|

(1) |

過去3年間の取得ポイントの合計(≧30P)と「実務活動報告書」の提出が更新条件となりますので、 内容を十分確認の上、申請をお願い致します。 なお、2年度連続で累計30ポイントに満たない場合、資格更新が出来ませんのでご注意をお願い致します。 |

|

(2) |

現在も登録可能な2012年度の知識ポイントや、更新の条件である「実務活動報告書」の入力も、 更新申請の前にお願い致します。 |

|

(3) |

「資格更新」に関する全般や知識ポイントの「実績状況」、「実務活動報告書」などの申請内容等の詳細は ホームページをご覧下さい。 |

| (4) | 資格更新申請は更新手数料の支払い後完了となります。 |

|

(5) |

資格更新申請時にはITC実践力体系の自己診断も合わせて実施をお願いします。 次年度に1ポイントが付与されます。 |

| (6) | ご不明の事項は下記ホームページ「お問い合せ」の「資格更新担当」までお願い致します。 |

|

|

|

|

◆お問合わせ先: 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会:資格更新担当 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート センターオフィス9階 |

|

3月23日(土)~24日(日)のメンテナンス作業は予定通り終了し、

その後協会ホームページは正常に稼働しております。

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。

メンテナンスのため、協会ホームページを停止いたします。

ご利用の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますがご理解ご了承の程よろしくお願いいたします。

■停止期間

3/23(土)9時~20時の間

3/24(日)9時~20時の間

■停止するページ

・協会ホームページ(https://wwu.itc.or.jp/ 、https://wws.itc.or.jp/ 、https://wwk.itc.or.jp/で始まるページ)

ケース研修の受付・申込ページ、各種セミナーの案内ページ、主催セミナーの受付ページ、

資格者個人情報登録ページ、ITCプロフィール登録ページ、ポイント登録ページ、資格更新ページ等)

|

2013年3月12日 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 |

|

このたびITコーディネータ協会では、株式会社日立システムズ(以下、日立システムズ)、中小企業支援SaaS利用促進コンソーシアム(略称:SPCS)と共に、東北3県(福島県、宮城県、岩手県)の中小企業復興と事業継続のためのクラウドサービス無償提供キャンペーンに参加することにいたしました。

ITコーディネータ協会は、日立システムズを窓口として地域のユーザーから寄せられた、日立システムズの中小企業向けクラウドサービス「Dougubako(どうぐばこ)」の6か月間の無償提供に関する相談・要望に対して、地域のITコーディネータをご紹介し、クラウドサービスの導入による中小企業のIT経営促進を支援いたします。 ITコーディネータ協会としては、無償提供キャンペーンへの取り組みを通じて、地域のユーザーとITコーディネータとのビジネスマッチングをはかり、東北3県の中小規模企業におけるIT利活用促進へのITコーディネータの貢献を実現してまいります。 詳細内容はこちら。(PDF:356 KB) |

|

特定非営利活動法人ITC-METRO主催で実施される、第27回ITコーディネータ試験向けの受験者説明会(東京会場および大阪会場)をご案内いたします。 主旨はITコーディネータ資格取得を目指される方に、出題の基本であるプロセスガイドラインについて理解を深めていただくこと、並びにさまざまなITコーディネータ関連情報をご紹介し、資格取得の励みにしていただく狙いで受験者説明会を行ないます。 なお、当説明会はITコーディネータ試験の合格を保証するものではありません。 |

|

|

- 記 - |

|

| (1)開催日時・場所 | |

| 〔東京会場〕 | 説明会の内容、会場はいづれも同一内容です。 |

|

・1回目 3月13日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) ・2回目 4月10日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) ・3回目 5月 8日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) ・4回目 5月25日(土)13時30分~16時00分(13時00分受付開始) ・5回目 6月12日(水)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) |

|

|

会場: |

港区立商工会 |

|

交通: |

JR浜松町駅 北口徒歩7分 地下鉄大江戸線 大門駅徒歩7分 新交通ゆりかもめ 竹芝駅徒歩3分 |

|

アクセス: |

http://www.minato-shoukou.jp/access |

| お申込み定員: |

30名 説明会終了後、個別相談会を開催致します。 |

|

|

|

| 〔大阪会場〕 | 説明会の内容、会場はいづれも同一内容です。 |

|

・1回目 3月 8日(金)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) ・2回目 4月12日(金)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) ・3回目 5月10日(金)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) ・4回目 5月18日(土)13時30分~16時00分(13時00分受付開始) ・5回目 6月14日(金)18時30分~21時00分(18時00分受付開始) |

|

|

会場: |

AAホール本館(エビスビル) 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2番9号 |

|

交通: |

地下鉄 御堂筋線「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩6分 地下鉄 堺筋線「北浜駅」 6番出口より徒歩6分 地下鉄 中央線「本町駅」 1番出口より徒歩6分 |

|

アクセス: |

http://www.aa-hall.com/conference/ebisu.html |

|

お申込み定員: |

20名 説明会終了後、個別相談会を開催致します。 |

| (2) 内容 | |

|

・ITコーディネータ資格制度概要 ・プロセスガイドラインについて 1)効率の良いPGLの学習方法 2)ITC実践力ガイドラインの読み方 3)有効な試験対策と手段 ・ケース研修について |

|

|

(3) 受講料金 |

無料 |

|

(4) お申込み |

特定非営利活動法人 ITC-METRO メールアドレス: shiken@itc-metro.or.jp 宛て、 氏名、所属、メールアドレス、東京会場、大阪会場の区分、受講予定日を記載してご連絡ください。 |

|

(5) お問合せ |

特定非営利活動法人 ITC-METRO Tel:03-3432-2346受験者説明会担当まで 主催 特定非営利活動法人 ITC-METRO 協賛 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 |

| 1. | 概要 | ||||||||||||||

|

大学院経営学博士課程修了、並びに技術経営学(MOT)博士課程修了により学位を取得した場合、関連他資格対象資格に追加致します。 |

|||||||||||||||

| 2. | 主旨 | ||||||||||||||

|

ITコーディネータ資格更新時の知識ポイント獲得では資格対象範囲を拡張し、2012年度時点で計40資格が対象資格範囲になっています。 今回、大学院経営学博士課程修了資格者、並びに技術経営学(MOT)博士課程修了者にも対象範囲を広げ、両博士課程修了者にも「関連他資格取得」による知識10ポイント取得を認めることになりました。2012年度(4月に遡り)より適用致します。 |

|||||||||||||||

| 3. | 詳細 | ||||||||||||||

| (1)現行ガイドライン(対象部分抜粋) | |||||||||||||||

知識ポイントの対象となる関連他資格

|

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| (3)運用と公表、並びに資格更新ガイドラインの改訂 | |||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

2012年度よりの適用とする(2012年4月に遡り)。

以上 |

|||||||||||||||

| 4. | ポイント入力 | ||||||||||||||

|

2012年度資格更新実績登録から入力 |

|||||||||||||||

|

1 |

知識取得 関連他資格でプルダウンから | ||||||||||||||

|

経営学博士又は技術経営博士を選択し「新規」登録 |

|||||||||||||||

| 2 | 登録画面 | ||||||||||||||

|

・取得年月日 2012/04/01(資格取得した日を記入) |

|||||||||||||||

| 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 資格更新担当 |

|

役立つ試験対策情報 / 資格紹介セミナー |

| 実施機関 | 講座名 | 費用 |

| I&Iファーム東京 | 無料 | |

| ITC-METRO | ・第43回ITコーディネータ試験・受験者説明会のご案内 (東京・大阪)【オンライン併設】  |

無料 |

| IKC人材開発センター | 無料 | |

| ITマネジメント・サポート協同組合 (ITMS) |

・ITC資格取得を考えている方への無料説明会 | 無料 |

| NPO法人ITC近畿会 | ・ケース研修説明会のご案内 | 無料 |

| 特定非営利活動法人ITC愛媛 | ・『事業継続力を高める人財【ITコーディネータ】』説明会 | 無料 |

| 一般社団法人ITC-Pro中部 | ・ITC資格取得のための無料ガイダンス |

無料 |

| NPO法人ITコーディネータ京都 | ・IT経営「ケース研修 in 京都」無料相談会 |

無料 |

2020/9/24 n

※ 閲覧時に既に終了されている場合はご容赦ください。

※ 「ITコーディネータ試験 受験対策講座のご紹介」は→ こちら

特定非営利活動法人 ITC-METRO主催で実施される、第26回ITコーディネータ試験対策セミナー(東京会場および大阪会場)3日間(模擬試験付)をご案内いたします。

主旨はITコーディネータ資格取得を目指される方に、出題の基本であるITCプロセスガイドラインをベースにITC実践力ガイドラインの要点を踏まえ、ITコーディネータ資格取得要件であるITC試験、及びケース研修に対応すべく必要な専門知識を解説、修得して頂くため実施いたします。

なお、当セミナーはITコーディネータ試験の合格を保証するものではありません。

- 記 -

(1) 開催日時(東京・大阪とも同時開催)全3日間

・第1日 2月 2日(土)9時30分~17時00分(9時15分受付開始)

・第2日 2月 3日(日)9時30分~17時00分(9時15分受付開始)

・第3日 2月11日(祝) 9時30分~17時00分(9時15分受付開始)

(2)会場

・【東京会場]:港区立商工会館

東京都港区海岸1-7-8 東京産業貿易会館6階

交通: JR浜松町駅 北口徒歩7分

地下鉄大江戸線 大門駅徒歩7分

新交通ゆりかもめ 竹芝駅徒歩3分

アクセス: http://www.minato-shoukou.jp/access

・定員 30名

【大阪サテライト会場】:AAホール本館(エビスビル)

大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2番9号

交通: 地下鉄 御堂筋線「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩6分

地下鉄 堺筋線「北浜駅」 6番出口より徒歩6分

地下鉄 中央線「本町駅」 1番出口より徒歩6分

アクセス: http://www.aa-hall.com/conference/ebisu.html

・定員 20名

(2) 内容

【第1日目】2月2日(土)

1.ITCの概要とIT経営

2.IT経営認識プロセスⅠ

・変革認識

3.IT経営共通プロセス

・プロセス&プロジェクト

・モニタリング&コントロール

・コミュニケーション

【第2日目】2月3日(日)

4.IT経営実現プロセス

・経営戦略と経営改革

・IT戦略策定

・IT資源調達

・IT導入

・ITサービス活用

5.IT経営認識プロセスⅡ

・是正認識

・持続的成長認識

【第3日目】2月11日(祝)

6.模擬試験

7.ITC試験とITC実践力ガイドラインの勘所

8.まとめ

(3) 受講料

一般:52,500円

日経リサーチ・ITC-METROマスターコース受講者:無料

日経ITCプロジェクト・ITC-METROケース研修受講(予定)者:無料

(4)申込方法

下記項目を記載して

=======================================================================

氏名:

所属:

メールアドレス:

受講会場(選択): 東京 大阪

=======================================================================

shiken@itc-metro.or.jp 宛てお送りください。

折り返し、詳細案内をお送りします。

(5) お問合せ

特定非営利活動法人 ITC-METRO

Tel:03-3432-2346 受験者説明会担当まで

主催:特定非営利活動法人 ITC-METRO

運営事務局:株式会社Team-COMPACT

復興特別所得税関係(源泉徴収関係)

平成25年1月1日より、源泉徴収税率が変わります。

以下をご参照ください。

【制度概要】

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。

このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について

源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。

【情報】

・個人の方に係る復興特別所得税のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm

・復興特別所得税(源泉徴収関係Q&A)

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

・平成25年度分 源泉徴収税額表

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

○対 象

ITコーディネータ試験の受験を予定されている方

○日 程

2013年01月20日(日)

2013年02月09日(土)

○時 間

10:00~17:00 (受付開始 9:30~)

○受講料

10,000円(税込)/人

※受講料は、事前にお振込みいただきます。

○定 員

30名

○会 場

虎ノ門IT経営支援センター 研修ルーム

(東京都港区虎ノ門3-6-2 第2秋山ビル)

○講 師

虎ノ門IT経営支援センター ケース研修インストラクター

○お申し込み

こちらよりお申し込み下さい

http://www.itc-toranomon.jp/itc試験対策講座/

○主 催

(株)従心会倶楽部 / 虎ノ門IT経営支援センター

事務局 TEL : 03-6402-8140

mail:info@itc-toranomon.jp(担当:辻・太田)