| メルマガバックナンバー一覧(351号~400号) |

| 配信日 | 号数 | メルマガタイトルと見出しなど |

| 2019/01/11 | 400 | 【ITC向け】メルマガ400号記念読者プレゼントキャンペーン開催! |

| 【一般向け】メルマガ400号記念読者プレゼントキャンペーン開催! | ||

| 2018/12/21 | 399 | 【ITC向け】住所確認のお願い/年末年始休業のお知らせ 他 |

| 【一般向け】ケース研修のお申込はお早めに/年末年始休業について 他 | ||

| 2018/12/07 | 398 | 【ITC向け】実務活動報告書公開/ITCカンファレンス写真集のお知らせ 他 |

| 【一般向け】ケース研修お申込期間延長しました! 他 | ||

| 2018/11/22 | 397 | 【ITC向け】\ITCカンファレンスご来場ありがとうございました/ 他 |

| 【一般向け】ケース研修お申込受付中!/ITCカンファレンスお礼 他 | ||

| 2018/11/09 | 396 | 【ITC向け】ITCカンファレンス開催間近!/セレンディップ試読のご紹介 他 |

| 【一般向け】ケース研修お申込受付中!/セレンディップ試読のご案内 他 | ||

| 2018/10/26 | 395 | 【ITC向け】ITCカンファレンス見どころ紹介/会長ブログ更新 他 |

| 【一般向け】ケース研修お申込受付中!/会長ブログ更新 他 | ||

| 2018/10/12 | 394 | 【ITC向け】ITCカンファレンス2018見どころ/ SERENDIP無料試読紹介 他 |

| 【一般向け】ケース研修お申込受付中!/SERENDIP無料試読紹介 他 | ||

| 2018/09/28 | 393 | 【臨時号】メディア掲載のお知らせ 他 |

| 2018/09/21 | 392 | 【ITC向け】ITCカンファレンス早割料金は9月末まで 他 |

| 【一般向け】ケース研修お申込受付中! | ||

| 2018/09/07 | 391 | 【ITC向け】機関誌24号発売開始しました! |

| 【一般向け】ケース研修お申込受付開始しました! | ||

| 2018/08/24 | 390 | 【ITC向け】ITCカンファレンス2018お申込受付中! |

| 【一般向け】ITC試験の申込は9月6日まで | ||

| 2018/08/10 | 389 | 【ITC向け】ITCカンファレンス2018お申込み開始! |

| 【一般向け】ITCカンファレンス2018お申込み開始! | ||

| 2018/07/20 | 388 | 【ITC向け】PDUポイントが取得できるようになりました。 |

| 【一般向け】ITC試験申込みスタートしました | ||

| 2018/07/06 | 387 | 【ITC向け】会長ブログ更新しました/補助金説明会のお知らせ |

| 【一般向け】ITC試験申込みは7/10より受付開始です。 | ||

| 2018/06/22 | 386 | 【ITC向け】川崎市主催/先端技術見本市2018に出展します |

| 【一般向け】ケース研修のお申込みは本日まで! | ||

| 2018/06/08 | 385 | 【ITC向け】2018年度ITC資格更新ありがとうございました |

| 【一般向け】ケース研修のお申込みは6/22まで! | ||

| 2018/05/25 | 384 | 寄稿のご紹介/ITC資格更新は5月末まで! |

| 2018/05/11 | 383 | 【ITC向け】IT経営推進プロセスガイドライン(PGL)の改訂について |

| 【一般向け】IT経営推進プロセスガイドライン(PGL)の改訂について | ||

| 2018/04/27 | 382 |

【ITC向け】会長ブログ更新しました/資格更新のお知らせ

|

| 【一般向け】会長ブログ更新/ケース研修申込受付中! | ||

| 2018/04/12 | 381 | 【ITC向け】ITC資格更新はじまりました/事務所移転のお知らせ |

| 【一般向け】ケース研修申込受付中!/事務所移転のお知らせ | ||

| 2018/03/23 | 380 | 【ITC向け】ITCポイント取得はお早めに! |

| 【一般向け】ケース研修のお申し込み受付開始しました | ||

| 2018/03/09 | 379 | 【ITC向け】事務所移転のお知らせに/ポイント取得はお早めに! |

| 【一般向け】まもなくITC試験申込締切/ケース研修の募集について | ||

| 2018/02/23 | 378 |

2018年度資格更新について/機関誌23号発売しました!

◆【重要】2018年度ITC資格更新について

◆機関誌「架け橋」23号販売開始いたしました!

|

| 2018/02/09 | 377 |

会長ブログ更新/試験申込開始しました!

◆会長ブログ更新しました!

◆ITコーディネータ試験 申込み開始!

|

| 2018/01/26 | 376 |

住所確認のお願い(ITC向け)/お知らせいろいろ ◆ITコーディネータの皆様へ:郵送先住所確認のお願い |

| 2018/01/12 | 375 |

新年のご挨拶/ITC Web カンファレンス公開!

◆澁谷会長より年頭挨拶

◆「ITC Web カンファレンス 2017」公開しました

|

| 2017/12/22 | 374 |

会長ブログはじめました/ITCコラム紹介

◆会長ブログはじめました

◆ITCコラム紹介:PMI/ISOのPM最新動向のご紹介

|

| 2017/12/08 | 373 |

ITCカンファレンスお礼/年末年始休業について

◆ITCカンファレンス 2017へのご参加、ありがとうございました!

◆年末年始休業のお知らせ

◆読者プレゼントのお知らせ

|

| 2017/11/21 | 372 |

実務活動報告書の集計データ公開しました。

◆実務活動報告書 集計データを公開しました

◆ITCカンファレンス2017 受付方法のご案内(再掲)

|

| 2017/11/10 | 371 |

ITCカンファレンス2017/セミナーのお知らせいろいろ ◆ITCカンファレンス2017 受付方法のご案内 |

| 2017/10/27 | 370 |

ITpro EXPO出展レポート/お知らせいろいろ ◆ITpro EXPO ご来場ありがとうございました ◆内閣府からのお知らせ |

| 2017/10/11 | 369 |

ITproEXPO出展中!/ITCカンファレス見どころ紹介その2 ◆ITpro EXPO出展中! ◆ITC Conference 2017 みどころ紹介(その2) |

| 2017/09/22 | 368 |

ITCカンファレス2017 まもなく早割締切! ◆ITC Conference 2017 みどころ紹介 ◆メルマガ読者プレゼントのお知らせ |

| 2017/09/08 | 367 |

ケース研修のお申し込み開始/ITpro EXPO 2017 出展します ◆ケース研修のお申し込み開始しました ◆ITpro EXPO 2017 出展します |

| 2017/08/25 | 366 |

ITコーディネータ試験、まもなく締切! ◆ITコーディネータ試験の申込みは8月末まで! ◆第5回 会員様限定無料セミナーのご案内 |

| 2017/08/09 | 365 |

\ITCカンファレンス2017申込み開始/ ◆ ITC掲示板(本のご紹介) ◆【メルマガ読者限定】読者プレゼントのお知らせ |

| 2017/07/21 | 364 |

ITCカンファレンス2017開催します! ◆ ITC協会からお知らせ ◆セミナーのご案内(ちょっと多め) |

| 2017/07/10 | 363 |

ITコーディネータ試験はじまる/セミナー情報いろいろ ◆ITC掲示板(連載の紹介) ◆関連団体からのお知らせ |

| 2017/06/23 | 362 |

会長交代のお知らせ/新書籍発刊しました ◆会長交代のお知らせ ◆『IoT導入ガイド』発刊しました! ◆関連団体からのお知らせ |

| 2017/06/09 | 361 |

事業計画に対するご意見公募について ◆平成29年度事業計画に対するご意見公募について ◆ITC資格更新ありがとうございました! ◆ITC掲示板(本の紹介) |

| 2017/05/26 | 360 |

ITC資格更新、まもなく締切です。 ◆ITC資格更新まもなく締切【5月末まで】 ◆ITC掲示板(本の紹介) |

| 2017/05/12 | 359 |

◆ITC協会からお知らせ

◆ITC掲示板(ITCの事例紹介 言語デイサービス編) |

| 2017/04/28 | 358 |

テーマ研究・調査活動報告書を公開しました! ◆ITC協会からお知らせ ◆「攻めのIT経営銘柄2017」「攻めのIT経営中小企業百選2017」発表会 |

| 2017/04/17 | 357 |

新書籍発刊キャンペーン!メルマガ読者限定プレゼント!

◆新ITC実務ガイド、IT経営アプローチ事例を発刊しました!

◆2017年度ITC資格更新のお知らせ ◆中小企業庁主催「IT導入で商売繁盛!プラスITフェア」のご案内 |

| 2017/03/27 | 356 |

ITC実践力ポイント取得は今のうちに! 他 ◆ITC協会からお知らせ ◆中小企業庁主催「IT導入で商売繁盛!プラスITフェア」のご案内 |

| 2017/03/13 | 355 |

ケース研修が募集開始になりました! 他 ◆【重要】2017年度ITC資格更新手続きのご案内(再掲) ◆ITC掲示板(ITC事例のご紹介) |

| 2017/02/24 | 354 |

2017年度ITC資格更新のご案内 他 ◆【重要】2017年度ITC資格更新手続きのご案内 ◆ITコーディネータ試験のご案内 |

| 2017/02/10 | 353 |

ITコーディネータ試験はじまる/会員特別セミナーのご案内 ◆ITコーディネータ試験 申込み開始! ◆第4回会員様向け特別無料セミナー&交流会のご案内 |

| 2017/01/27 | 352 |

インバウンドビジネス最終回/新PGL eラン公開 等 ◆インバウンド駆動型地方創生ビジネス 最終回 ◆関連団体よりお知らせ(情報処理推進機構より |

| 2017/01/13 | 351 |

新年のご挨拶/ITC Web カンファレンス公開! ◆新年のご挨拶 ◆ITC Web Conference 2016 公開しました! |

|

今回、当選の方には「IoT導入ガイド」をお送り致します! 今回の抽選方法はくじ引きです! |

|

まずは一人目です。 |

|

|

一人目の抽選は、常務理事の平さんに引いてもらいます。 ガサゴソガサゴソ・・・・ |

|

パっ |

|

続いて二人目の方は・・・ |

|

|

二人目の抽選は、事務局長の太田さんに引いてもらいます。

ガサゴソガサゴソ・・・・

|

|

パっ |

|

最後に三人目の方は・・・ |

|

|

三人目の抽選は、今回プレゼントする「IoT導入ガイド」の作成事務局をされた鈴木修さんに引いてもらいます。 ガサゴソガサゴソ・・ |

|

パっ 最後の当選者三人目は「24」番の方に当たりました。 当選おめでとうございます。 ←クリックで拡大 |

|

|

|

|

|

|

またね! |

|

・たぐち:まりもちゃんです。

・まりも:資格更新してね。

|

今回、当選の方には、 こちらの書籍セットをお送り致します。 |

|

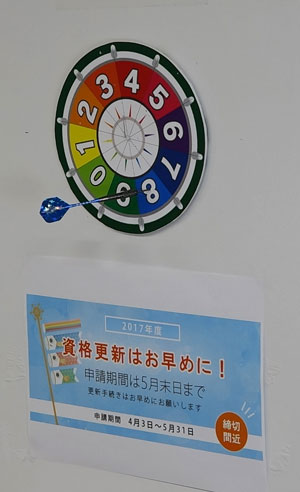

抽選マシーン登場 |

|

まずは一人目です。 |

|

|

くるくるくる・・・・ |

|

しゅたり! |

|

1投目!・・・・「1」 |

|

続いて2投目!・・・・「6」

一人目は、「61」番の方に |

|

続いて二人目の方は・・・ |

|

|

1投目!・・・・「8」 |

|

2投目!・・・・「1」 |

|

3桁目はこのルーレットで

右側「1」~「5」で「1」 とします。 |

|

3投目!・・・・1~5なので「1」 二人目は、「118」番の方に 当選おめでとうございます。 |

|

最後に三人目の方は・・・ |

|

|

1投目!・・・・「7」 |

|

2投目!・・・・ズームで判定 「9」 最後の当選者三人目は「97」番の方に 当選おめでとうございます。 |

|

|

|

|

|

|

またね! |

|

| 掲載日:2017年1月20日 | |

| 執筆者:浅井 治 | |

|

前回は、観光ビジネスの主役であるDMOの概要に触れ、目的や役割について考えてみた。DMOが事業体である以上、マネタイズを志向しなければならない。そして、現地でのキャッシュフローは、ヒト、モノ、カネ、情報を誘引し強いては、地方創生の資金源となり原動力となる。 第3回はこちら |

|

| Ⅳ観光発地方創生 | |

| ■マネタイズ(稼ぐ力) | |

|

事業である以上、収益を生み出す必要がありマネタイズは不可欠である。仮に、売上に関するKPIを設定したとしても、「取らぬ狸の皮算用」にならないようにするためには、具体的なビジネスモデルとキャッシュフローが必要である。観光発のビジネスで地方創生を目指す際、先ず、観光ビジネスでのマネタイズを見る必要があり、観光ビジネスの主役は先に説明したDMOである。DMOに関連するマネタイズには、2つの観点がある。まず、DMOは営利企業なので、DMO自身が収益を得て健全に運営されるためのマネタイズと、次に、DMOの各種の施策に参加する地元の企業が、それぞれ収益を得て最終的に地元が活性化して地方創生に繋がるためのマネタイズである。

|

|

| (1)DMOのマネタイズ | |

|

先ず、前者のDMO自身の収益を考えよう。DMOとしてのサービスは、地元の企業に情報やサービスを提供する立場となるだろう。つまり、収益は地元の企業から得る。これは、会員からの会費という形になるかも知れない。そして提供するサービスは、仕入先としてサービスを提供する企業が存在するだろう。いわゆるクラウドのようなサービスかも知れない。例えば、デジタル広告を提供する場合、広告主は地元の企業であり、広告のクリック数に応じて、広告宣伝料をDMOに支払う形態であったり、販売が成立した場合のアフィリエイト(紹介料)を支払う形かも知れない。

いずれにしても、地元の企業から支払いを受けこれがDMOの収益になる形態は、これまでの自治体ビジネスではなかった新しいモデルである。また、事業の経営となると、ある種の選択と集中があり、「判断」が必要となる。これまでの自治体の事業では、公の立場であったが故、公平性、平等性を担保することが必要であったが、事業化することで、事業戦略の元、この公平、平等の概念がなくなり、選択と集中が発生する。この部分も新しいスキームであることを認識しなければならないだろう。

|

|

| (2)地元企業のマネタイズ | |

|

次に地元企業のマネタイズだが、前述の、DMOから広告宣伝サービスを受ける場合、その広告宣伝料を支払い、その効果として自社の製品やサービスが売れ、売上が増えるという図式である。当然、売れないリスクもあり、これを回避するマーケティングが必要になる。ここでも「判断」が必要となる。

事業を営む以上、これらの「判断」が必要になり、その判断をするための材料が情報である。これは、一般の企業におけるマーケティングという活動であり、DMOではマーケティングをして、戦略的に事業を行うことが求められているのである。とはいえ、DMOにも、地元の企業にも、マーケティングの専門家はいないだろう。そこで、専門知識を有する人材が求められ、ITCにとってはビジネスチャンスになり得るのである。マーケティングは広告周りだけではない。販促、商品企画、差別化、プロモーションなどいろいろな角度での取り組みが考えられ、この部分に投資すること、結果的に、売上が増えるというサクセスストーリーを描き、実施すること。これが、DMOの最終的な目的である。そう考えると、ITCとしてお手伝いできる部分は多く、参入のチャンスも多い。ITCはIT導入を支援するが、それだけではなく、マーケティング戦略を含む事業戦略に食い込むチャンスなのだ。

|

|

| ■DMOとITC | |

|

ここで、DMOの事業とITCとの関連性を見てみたい。DMOの事業でも、ITコーディネータ協会が推奨する「IT経営」を実現することが望まれており、このようなDMOを支援することが、ITCとして活躍する場になり得るのである。IT経営とは、ITの利活用を最適化した戦略の策定と実現であるが、以下のような手順で推進する。

(1)外部/内部環境分析

(2)SWOT分析

(3)セグメンテーションとターゲティング

(4)ポジショニング

(5)コンセプト策定

(6)戦略策定:あるべき姿(バランススコアカードなど)

更に、戦略の実行では以下のマネジメントを行う。

(7)マネジメント体制を確立して

(8)KPIを見ながら、モニタリング&コントロール

このように、DMOが行う戦略の策定や分析プロセスやマネジメントは、「IT経営推進プロセスガイドライン(ver3.0)」※の内容と整合性があり、これらは既に、ケース研修で体験的に学んだ内容である。つまり、ITCは「IT経営」を推進するスキルを持ち合わせているはずである。これはITCにとって強力な武器となり、大きなビジネスチャンスとなるだろう。

|

|

|

IT経営を推進する経営者、コンサルタント(ITCを含む)向けの書籍で、「IT経営」を推進しマネジメントする上での基本的な概念、考え方や手順などを示している。

|

|

| DMOは、観光庁の事業であり、観光ビジネスを駆動させる仕組みである。ところが、仕組みや内容は観光に限らず、いろいろな地方創生に絡めることもできるし、むしろ、そうすべきである。DMO事業の一端として、地域住民の満足度を指標とする場合も考えられる。これは、観光客向けのサービスが、その地域に住む住民に受け入れられているかという指標である。観光のサービスを手掛けるのは、その地域に住む住民の方々である。彼ら自身にメリットがなければビジネスとして立ちいかないのである。地元に誇りをもって生き甲斐ある地元を創造したい。観光ビジネスはその一部に過ぎない。また、観光ビジネスは観光以外の産業にも波及する。以降では、観光以外の活動との関係や観光ビジネスとの相乗効果について紹介する。 | |

| ■Uターン・Iターン・Jターン・移住 | |

|

地元の学校を卒業して、都会の大学などへ進学、卒業後、一旦、都市部で就職することで社会人を経験した後、地元や地方に移り住み新しい人生を送る。そんな価値観を持った人達がいる。この現象は、過疎化が進む地域では人口の流出に歯止めをかけ、成功事例として紹介されている。このような、移住やUターン・Iターン・Jターンのようなトレンドは、積極的な意味での移住と、必ずしも積極的でない移住も存在する。非積極的とは、都会の生活に疲れてしまい、田舎に移り住むという選択である。積極的か、非積極的かはさておき、結果的に移住に伴い、物理的な生活環境が変わり、新天地での生活が始まる。当然、不安も伴い、それ相応の決断も必要だ。これらの施策の成否は、当事者の相談に乗り、コーディネーションすることといっても過言ではない。環境を変え新天地での挑戦する当事者に寄り添うサポートを提供するサービスである。

これらの成功例では、自身の精神的、経済的安定に加え、地域での雇用が創出される可能性もある、その枠を活用して新たな移住が促進され、相乗効果にも成り得る。移住やUターン・Iターン・Jターンが、今後の地方創生の屋台骨となる程のボリュームではないにせよ、地域の活性化の一助となっていることを認識するべきである。

|

|

| ■サテライトオフィスとインキュベーション | |

|

とはいえ、いきなりUターン・Iターン・Jターンで移住するのはリスキーな選択である。そのため、まずはリハーサルとして、地域の生活を体験する場としてサテライトオフィスなどが活用される場合もある。その土地に行ってみなければ分からない、行ってみて初めて知り得るメリットもあるかも知れない。サテライトオフィスのような試みは、自身の新たな可能性やチャンスを見出す手段でもある。また、サテライトオフィスと起業(インキュベーション)は非常に親和性が高く、サテライトオフィスの延長で、起業(インキュベーション)の可能性も十分あり得る。

独立した法人を設立する場合も、株式会社に限らず合同会社等の連携企業であったり、NPOなどの非営利組織であったり、やりたい事業に適した形態での最適な組織を選択することもできる。ここでも不安はつきものであるが、これらを応援する組織や環境が整いつつある。サテライトオフィスやインキュベーションでは、特に若い世代が集まる。そこには、創造性があり、活気があり、新しい価値観がある。類は友を呼び、加速的、相乗的に、ヒト、モノ、カネ、情報が集まる。サテライトオフィスやインキュベーションは、これらを意識的に仕掛けることが可能ではないだろうか。

|

|

| ■雇用創出と人材育成 | |

|

このような、Uターン・Iターン・Jターン、移住、サテライトオフィス、インキュベーションでは、少なからず人的交流が発生し雇用を創出する可能性がある。このためのアクセスやインフラ等が整備されていることが望ましいが、この環境も一義的なものではなく、流動的、選択的な物になってくるだろう。そして人が動き集まれば移動のためのコストが生まれ、衣・食・住の産業が誘致でき、草の根的な地域の活性化に繋がる。これは、ヒトの後に、モノ、カネ、情報が付いてくることで、マネタイズの環境が整うことを意味する。ビジネスとは、人が動き集まるために理由(ストーリー)を考え、仕掛けることである。

また、地方創生の試みは新しい試みであり専門家が少なく、多岐に渡るビジネスであるため、すべてに精通した人材を探すことは難しいかも知れないが、各方面の専門家を集めたり、そのような人材を育てることも必要かも知れない。先に紹介したように、DMOの形成や運営では、ITCのスキルを十分に使うチャンスがあり、更に、そこに係る人材を育てる必要性もある。Uターン・Iターン・Jターンや移住等、社会人経験者を招き入れることも有効だが、地元で生まれ育った若年層を育て、地域に留まり、定着させることも有効だろう。このためには、地元に雇用があること、生き甲斐を感じられ、地域に留まり定住するだけの価値があること。そして、地元でも自分の夢が叶い、人生を設計ができるような環境が整っていること。過疎化による少子高齢化が加速する地方を救うためにも、魅力ある地域を創造しなければならない。観光ビジネスも移住等のビジネスも、人を動かし集めるための仕掛けである。

|

|

| ■利用者目線と現場主義 | |

|

これまで、いろいろな視点でインバウンドや地方創生の話をしてきたが、恐らく根底に流れるのは「利用者目線」であろう。これは、観光ビジネスに限った話ではなく利用者が存在するすべてのサービスに共通することである。「利用者目線」は、先入観や思い込みを捨てる事でもあり、イノベーションの源泉でもある。観光客の「利用者目線」は、実は簡単なことである。何故なら、自分自身も観光客(利用者)になることができるからである。自身が観光客になった場合を想定して、どんな情報が必要で、どんなサービスが欲しいか。自分事で考えることができれば答えは目の前にある。自身の体験に裏付けられた現象は紛れもない真実である。そして現場に出る。現場には現場でしか得られない生の情報があり、現場に出て初めて分かることも多い。机の上だけではなく、現場の声を聴き、肌感覚で感じる。これは、より多くの人の話に耳を傾けることに他ならない。我々は何も知らない、わかっていない、わかっていると思いこんだり、勘違いしているだけなのである。

|

|

| ■結び | |

|

以上、観光ビジネス(インバウンド)から始まり、地方創生に至る道のりを描いて見た。この連載を通じて、これらの一連の活動の中に、いろいろな場面で、ITCの活躍の場があることに気づいていただけたのならば幸いである。例えば、DMOでは、いわゆるPDCAを回して、ビジネスをマネジメントすることが求められるが、ビジネス戦略を立てるプロセスは、まさにPGLで定義したプロセスそのものであるし、このガイドラインに沿った形でコンサルティングできるのは、ある意味、ITCの特権ではないだろうか。 また、DMOでは、KPIを設定して結果を見直すことが求められる。ところが、このKPIの設定が、目標値でなく難なくできる値であったり、真の目標とはかけ離れた数値であることも少なくない。このようなKPIを「実効あるKPI」に見直し、施策を推進する旗振り役が求められているのである。そこで、このような切り口で自治体とお付き合いすることで、ITCとしてのビジネスチャンスが十分あると思われ、一連のアプローチで信頼を勝ち取れば、自治体の有識者や相談役あるいは、外部CIOという立場での支援へも繋がっていくだろう。そのためには、ITC自身も果敢に挑戦し、情報収集をし続けなければならない。 ITCはITの専門家であるので、今回はあえてITの話には言及せず、ビジネス系の話に終始した。DMOのデータの分析においても、レポーティングを行うのは、分析の専門者かも知れないが、そのレポートから戦略に展開するのは、ビジネスを推進するITCの役割であろう。多様性と柔軟性、更に、利用者の目線は、どんなビジネスにも求められるスキルであろうし、ITCはITの導入屋や運用屋ではなく、ビジネスを提案し推進する立場でありたい。それが、IT経営の推進でありITCの使命なのだから。 |

|

|

|

|

|

|

|

お問合せはこちら 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 メルマガ担当  |

| 掲載日:2016年12月22日 |

| 一般社団法人日本CSR協会 |

| 事務局長 秋庭 英夫 |

| ■背景にあるものとは |

|

「お・も・て・な・し」は、2020年東京オリンピック招致のプレゼンで有名になった言葉で皆様もご存じでしょう。「おもてなし規格認証」は初めて耳にしたことと思います。あまり一般に広くPRされていないので当然です。

経済産業省が創設した制度でその背景には「日本のGDPの75%を占めるサービス産業は、製造業に比べ労働生産性が低い」があり、特に中小規模のサービス事業者の足腰を鍛えていくことが重要課題でありながら、この部分への公的な支援が不足していました。

そこで、今回の制度の目的は以下の3つにあります。

1、中小サービス事業者の間接業務を効率化し生産性を高める(ハード面の強化)

2、サービス品質を高める(ソフト面の強化)

3、その結果として、経営品質向上が見込まれる(ブランド力が強化される)

また、2020年のオリンピックには、訪日外国人旅行者が今年の約2倍となる4千万人が見込まれています。このインバウンド(訪日外国人旅行者)を新しいマーケットとして大きく期待しています。そのためにも、サービス産業におけるこの「おもてなし規格認証」が重要であると言えます。 |

| ■「おもてなし規格認証」とは |

|

登録、C認証、B認証、A認証に分類され、それぞれの事業者の現状から上位の認証を目指すことができます。

<規格認証の種類>

「登録」 : おもてなし規格認証制度に賛同し、チャレンジすることを自己宣言する

「C認証」: 基本的な期待に応えるサービス提供者

「B認証」: 独自の創意工夫が凝らされたサービス提供者

「A認証」: 期待を大きく超える「おもてなし」提供者

登録(おもてなし規格認証2016)はこの制度へチャレンジするためのエントリーで要件(※1)を満たせば、無料でマークと登録証を取得することができます。その上位であるC認証以上は、審査機関による審査に合格する必要があり審査手続きは有償です。

この認証では、それぞれのランクで要求される事項が異なりますが(ハードルが高くなる)、基本的には以下の3つが重要視されています。

・ITによる効率化が図られていること

・サービス品質が「見える化」されていること

・人材育成のしくみがあること

2016年8月25日からこの制度の登録が開始されました。審査を伴うC認証以上の運用は2017年4月からになります。2020年に30万社が登録していることを目標にしています。

※1 登録(おもてなし規格認証2016)は、定められた規格30項目のうち15項目以上が該当することで自己適応宣言(既に適応済み、あるいはその意志がある)により登録できます。30項目の要件や認証制度については、「おもてなし規格認証」で検索すると関連する色々な情報が入手できます。ただし、C認証以上は詳細検討中です。 |

| ■ITコーディネータへの期待とメリットは |

|

「おもてなし規格認証」では、“ITによる効率化が図られている”。ここが重要なポイントです。特に中小企業では、間接作業に多くの時間がとられサービスの品質までは手が回らないのが現状です。これでは本末転倒です。そこで「ITコーディネータ」の登場が期待されます。これはITコーディネータしかできないことです。私の思うメリットは、こんな感じです。

|

|

1、お客様と方向性を共有できること

|

|

業務改善など提案してもお客様にはその効果を中々ご理解頂けない場合が多いと思います。今回は30項目のチェックリストがあります。これを利用できます。そしてあるべき姿、将来像を共有化し今何をすべきかを浮き彫りにすることができます。

|

|

2、新規のお客様へ提案のし易さ

|

|

「おもてなし」という言葉は今や市民権を得ています。オリンピックに向けてその言葉は色々な場面で使われていくでしょう。でも、お気づきのように、今回の規格認証は生産性向上にあります。生産性向上、効率化はITコーディネータの実力の見せ所です。ここへ導くツールとして活用できます。

|

|

3、わくわく感

|

|

今までと違ったアプローチですので、難しさもありますが、楽しさを見つけることもできるように思います。

|

| 以上ですが、残念ながらこの規格認証自体が無条件にメリットを生むわけではありません。ITコーディネータの知恵で輝くものと思います。 |

| ■費用面からの工夫は |

|

2017年4月から本格的に始まる「おもてなし規格認証」は審査機関による認証制度(C認証以上)なので、認証やその継続には費用がかかります。詳細はまだ検討中で明記することはできませんが、今回の制度導入では以下のような補助が予定されています。

・「サービス等生産性向上IT導入支援事業」(補助率2/3)

→ITツールの導入に際し、費用の3分の2を補助(上限は40~50万円)

(2016.11.22 日本工業新聞記事を参照)

・IT専門家の派遣事業により専門知識やノウハウの乏しい小規模事業者の支援

→従来のミラサポの継続

これらをうまく活用することにより、サービス事業者に負担を少なくIT化による効率化が図れます。 |

| ■サービス事業者のメリットは |

|

重要なのは、この制度がいかにサービス事業者にメリットとして受入れられるか、という点です。考えられる点は以下のとおりです。

1、公的支援がうけやすい(補助金や公的融資など)・・・まだ可能性の域

→この取組みを政府、自治体などが公的補助の要件にする可能性がある

2、サービス品質の「見える化」

→事業継続(差別化されたサービスの提供)や事業承継(後継問題)には有効

3、人材育成が効果的に取組める

→安定した雇用や従業員満足度を高めることが期待できる

4、インバウンド対応への効果が見込める

→認証シールは、外国人旅行者への安全・安心の担保となる

|

|

■今後の予定、特記事項

|

|

この制度は、現在は登録(無料)が既に開始されています。2017年4月からC認証以上が開始されます。この時、C~Aと言った名称は、「星の数」などわかりやすい表現にかわる予定です。

「おもてなし規格認証」の取組み、制度内容の詳細は、この名称で検索すると今までの経緯をはじめ、登録方法など知ることができます。また、2017年1月1日の日本経済新聞にPR広告が予定されています。

|

|

参考URL: |

|

経済産業省が発表したお知らせ

「おもてなし規格認証」の運用を開始します

~サービスの品質を見える化し、生産性の向上を実現!!~ |

|

おもてなし規格認証(一般社団法人 サービスデザイン推進協議会)

|

| 掲載日:2016年12月14日 | |

| 執筆者:浅井 治 | |

|

前回は、FITが求める「おもてなし」について考えた。今回は、観光をビジネスとして捉えた場合、DMOという組織体の必要性が浮かび上がる。今回は、このDMOの概要に触れ、目的や役割について考えてみよう。 第1回はこちら 第2回はこちら |

|

| Ⅲ観光ビジネス | |

| ■観光ビジネスの主役は着地型 | |

|

これまで、インバウンドビジネスの動向やFITの実態、「おもてなし」について説明してきたが、以降は、これらを実際のビジネスとして捉えて行く。観光ビジネスとは、観光に関連する産業であるが、飛行機や列車などの運輸旅客業や宿泊業、土産物や各種のサービスなど裾野が広い産業である。しかしながら、地域にお金が落ち、地域の活性化という観点で考えると、次の5つの業態に絞られる。これらは「着地型」と呼ばれる産業である。以後、この切口での話としたい。

1)宿泊業

2)現地での二次交通

3)施設の入場券

4)小売サービス業(飲食サービス、土産物販売)

5)現地発のオプショナルツアーなど

これらの着地型の産業が、観光ビジネスの主役であり、地方創生や観光立国の立役者であることを意識したい。その意味でも地元の巻き込みが必須になるのである。

|

|

| ■DMO(Destination Management/Marketing Organization)とは | |

|

昨今、観光庁から、日本版DMOなる事業が展開されている。これは、これまでの補助金による事業展開のように年度予算として補助を行う形態では継続性が保証できず、一過性の施策で終わってしまう。この反省から、DMOでは、PDCAが回る仕組みを作り、継続的な事業を構築することが要件となっている。このため、先の5つの業態だけでなく、広く地域を巻き込み、IoTを活用して情報の利活用により、マーケティングとマネジメントを行うことが必要なのである。

以前、自治体では、PDCAの内、自治体ができるのは、PとDであり、CとAは民間でと言われたことがある。これまではそうだったかも知れない。ただ、その結果「金の切れ目が縁の切れ目」となり、一過性の施策になってしまった。DMOは、これらの反省をベースにしており、同じ轍を踏まないためにも、自治体だけでなく、民間を巻き込んだ形での組織体が前提となる。そして、組織体として利益を追求し事業としての継続性を担保する仕組みを備えなければならない。つまり、これまで、機能していなかったCとAを作り込み、PDCAを回すことが必須条件となる。

DMOでは、地域でお金が回る経済活動を作り込むわけであり、地元不在では考えられない。巻き込みとは、具体的に、地銀、信金、商工会、地元商店街等、更に、これらのサービスを賄う地元の労働者を育成する意味で教育や研修、人材派遣業等にも波及する。特に、地銀、信金、商工会には、地元のヒト、モノ、カネ、情報が集約するハブとなっており、有力企業や、地元の有力者との人的交流もあり、地元でビジネスする上での有効な人脈にも通じる。

|

|

| ■DMOと地方創生 | |

|

このようなDMOの事業は、地域で展開されている、Uターン・Iターン・Jターンやインキュベーションのような雇用創出の事業とも整合性が高い。このように、DMOは観光庁の施策ではあるが、地域にとっては、地方創生や町興し等、観光の範疇に留まらず、裾野の広い産業に波及する可能性があり、地域を上げて取り組むべき事業でもある。とはいえ、便宜的に、一旦、話を観光の範囲に戻して考えてみよう。本当に観光客のニーズを捉えているのか。真の「おもてなし」を提供しているだろうか。多くの自治体では、インバウンド施策として、以下のような施策に取り組まれている。

・外国人向け無料Wi-Fi環境整備

・外国人向けプリぺイドSIM提供

・ゆるキャラの活用

・世界遺産の活用

・案内看板やパンフレットの多言語化

・Web Pageの多言語化

・多言語観光アプリの提供

・外貨系カード決済システムの導入

・免税システムの導入

これらの施策の個々の機能やサービスは、外国人旅行者にとって必要なサービスであり、求められていることを否定するつもりはないが、残念ながら、それぞれの施策が単発的でバラバラの取組になっていることは否めない。担当者の声を借りれば、「我々は、インバウンドの受け入れ対策として、主要駅等の無料Wi-Fi設備を設置している。」と豪語される。ただ、実際に使われているかは無関係である。つまり、施策を実施したことに対する自己満足であり、結果がどうであったかは見ていない場合が多い。また、「隣の市がWi-Fiを設置したので、我が市ではWi-Fiに加えて観光アプリを提供している。」では、このアプリのダウンロード数は何本なのだろう。更に、アプリをダウンロードしてもらうためのプロモーションがどのように仕組まれているのだろうか。

「ゆるきゃら」に頼った施策も如何なものだろう。そもそも、「ゆるキャラ」は海外のメディアや旅行者にはどのように受け止められているかを意識しているのだろうか。恐らく、ディズニーランドのミッキーマウスか、ディスカウントショップの呼び込みキャラクターだと思われ、地元をアピールするキャラクターであることは一切伝わっていないかも知れない。

世界遺産にしても同様である。確かに世界遺産は、観光資源であることには疑う余地はない。ただ、「世界遺産だから何もしなくても客が来る」と思ってはいないだろうか。日本人なら世界遺産に選定された経緯も理解できるが、外国人にとってそのオブジェが何物で、何故、世界遺産になるような貴重で価値あるものなのかの説明が一切ない。「世界遺産に立ち寄って記念写真を撮った」という事実は残るが、楽しんではいないし何も体験していない。これでは満足度が下がり、「行ってみたけどつまらなかった」とSNSに投稿されるだけである。

更に、世界遺産に限らず、貴重な遺産を維持しメンテナンスのための修復が必要である。世界遺産に認定されたから修復予算が確保できた等の事情もあるかも知れないが、認定されない遺跡などが朽ち果てている状況は如何なものであろうか。また、修復の時期にも一考の余地があるだろう、あえてハイシーズンではなく、観光客が少ない時期にスケジュールしたり、複数の施設を同時に修復しない。訪れた観光客にとって修復風景は残念である。まして、すべての遺産が修復中だったらショックでもある。折角来たのだから、せめて1つだけでも修復中でない状態で見たいと思うのが人情だろう。天候が悪くても楽しめる工夫等もこの一環であろう。残念と思われても、代替手段を準備しておくことによりこと、不満足度は軽減される。これらは些細なことかも知れないが、各種の施策を利用者目線で束ね連携させることが、DMOの役割でもある。連携させることで利用者に価値を提供することができることもある。

その上で体験を作り込み、楽しんでもらい、リピートに繋がるストーリーを構築する。また、持続させるためにはマネタイズは必須である。ボランタリーベースでは続かない。観光立国、そして、広い意味で地方創生を担うのは、他ならぬDMOなのである。

|

|

| ■データによる分析とマネジメント | |

|

DMOに求められるのは、先にも触れたように事業の継続性である。将来的には、補助金等を期待せず自走できることが求められ、これには、事業者としてのマネタイズが必要となる。これは、これまでの自治体や、各種の非営利団体でのオペレーションを異なり、営利企業と同様な経営が求められる。ここで、戦略のベースとなるのはデータである。データを活用するという意味では、ITの利活用は不可欠である。情報の分析や評価はそろばんや電卓の時代ではない。DMOの運営では、どんな数字を追いかけるかが重要なポイントとなる。そこで、DMOが収集し分析すべきデータとして、以下の指標が掲げられている。

(出展「日本版DMO形成・確立に係る手引き」[国土交通省 観光庁])

1)観光入込客数

2)延べ宿泊者数

3)旅行消費額←渡航交通費を除いた、現地での消費額

4)来訪者満足度

5)リピーター率

これらは、単に「Wi-Fiスポット敷設数」や「イベント開催数」のように、事業成果を示す目標値ではなく、戦略に基づいて行われた施策の結果として得られる数値目標であることに注意したい。その他、観光資源、宿泊施設、利便性や地域住民の満足度等も収集対象と成り得る。地域経済分析システム(RESAS)の活用も推奨される。

ここでの指標は、すべて国内旅行者を含んだ指標である。実際、外国人旅行者だけの情報では母数が少ない可能性もあり、偏りが出る可能性もある。そこで、国内旅行者を含んだ全体の中で、外国人旅行者を個別に分析することになる。

これらの分析にはいろいろな方法があり、各地の事情によりさまざまだろう。ただ、観光ビジネスにおいての共通点は「おもてなし」である。言い換えれば、「おもてなし」は体験でもあり、「また、訪れたい、知人に紹介したい。」と思っていただくこと。これは、NPS(Net Promoter Score)と呼ばれる指標で、当事者の満足度の先にあるロイヤリティを示すものであり、ある意味「おもてなし」力とも言える指標である。「おもてなし」は、サービスに織り込まれて提供されるものであり、それだけで商品価値があり値段がつけられるものではない。ただ「あなたの心遣いにチップをお支払いしたい。」と申し出る外国人観光客もいるという。課題とソリューションの整合性が取れていることはビジネスの基本であるが、その先には、顧客満足度を得てロイヤリティを育むことでリピーター率の向上に繋がり、成長率や収益率の向上に繋がるのである。

|

|

|

今回は、観光ビジネスを推進するDMOのあり方について考えた。一過性のキャンペーンでなくPDCAを回してマネジメントしマーケティングすることで、自走できる組織体制を構築することは、地場の企業や自治体に取ってチャンスであり挑戦である。また、ここでは、ノウハウと人財が必要となり、ITCにとってもチャンスである。次回は、ITCがDMOの運営にどのように関わっていくかについて考え、観光ビジネス(インバウンド)が、いろいろな産業に波及し相乗効果を産み、地方創生を成就する様子について考えてみよう。

|

|

|

|

| ※第4回の掲載は1月中を予定しております。 | |

|

お問合せはこちら 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 メルマガ担当  |

| 掲載日:2016年11月17日 | |||||||||

| 執筆者:浅井 治 | |||||||||

|

前回は、インバウンドビジネスの市場規模を確認し、いわゆる爆買いブームを含むインバウンド客(外国人旅行者)の動向について確認した。今後、日本が観光立国として脱皮することが求められる。そこで、キーワードとなる「おもてなし」について考えてみよう。 第1回はこちら |

|||||||||

| Ⅱ「おもてなし」の誤解 | |||||||||

| ■体験に織り込む「おもてなし」 | |||||||||

|

第1回でお伝えした通り、「おもてなし」は言語コミュニケーションだけではない。外国人旅行者に対する「おもてなし」は、日本ならではの体験をしてもらい、楽しんでもらうことだと思う。

例えば、座敷に上がる時に靴を脱ぐのは日本独特の習慣であり、外国人旅行者にとっては日本ならではの体験である。これを、見よう見真似で靴を抜いて畳の縁を踏まずに歩く。そのように振舞ってくださいとお伝えすれば、ルールとして受入れられるだろう。

ただ、意味が分からずにルールに従うことは、不自然であり強制的にやらされたと思われてしまうかも知れない。そこで、何故、靴を脱ぐのか。何故、畳の縁を踏まないのか等の理由をお伝えすることで、納得した上で体験してもらうことができるだろう。この体験は、単に畳を前にして靴を脱いだという体験だけでなく、日本の文化に触れ感じたということになり、より深く日本を体験したことになる。そして、恐らくこの体験を自国に帰ってから得意げに土産話をすることになるだろう。この例でもわかるように、体験をより印象的な物としてより深い体験をしてもらうことが、日本を楽しんでもらい「来てよかった」と思っていただくことになるだろう。これが真の「おもてなし」ではないだろうか。

「おもてなし」は形ではなく「心」である。そう考えれば、形だけの「おもてなし」や過剰な「おもてなし」で不愉快な思いをさせることはないだろう。多言語で表示されたメニューやFree Wi-Fiの敷設だけが「おもてなし」ではないのだ。

|

|||||||||

| ■「体験型」観光 | |||||||||

|

FIT(Foreign Independent Tour)が求める旅のスタイルは「体験型」である。体験型とはどんなものだろうか。体験には2つのパターンがある。ひとつは、設計されたストーリーの中に織り込まれた計画された体験で、目的にあった体験である。もう一つは、予定外のシーンで偶然体験する物である。例えば、温泉宿で湯上がりの夕涼みをしている。ここでの目的は温泉の入浴体験であり、ほぼ目的は達成された状態だ。そして浴衣をということになり、いざ羽織ってみると着方がわからない。そこで、ルームサービスを呼んで、中居さんに着付けを教えてもらう。その際、脇で見ていた同行者が見よう見真似で右前に着てしまった。そこで、中居さんが右前と左前の違いを説明する。観光客に取って「なるほど」の体験となる。

体験とは、しっかりと計画された物だけでなく日常的な些細な出来事かも知れない。これにより日本での浴衣体験は忘れられない貴重な体験となる。そして、日本での「体験」を自国に持ち帰り口コミで拡散する。それを聞いた人もきっと、日本に行ってみたいと思うことだろう。このような「体験型」観光を提供したいものだ。そこで「体験型」観光を提供するためのステップや抑えるべきポイントを見て行こう。

|

|||||||||

| ■「ラストワンメートル」は人間系 | |||||||||

|

インターネットの普及過程で、通信業界には「ラストワンマイル」という言葉があった。これは、一般家庭でもインターネット接続が一般化しプロバイダと契約してインターネットに接続した。ここで回線の契約をするのはプロバイダであり、その先にはNTT等の大手通信事業者のインフラが構えているという業界の構造であった。そこで利用者と直接契約すること(「ラストワンマイル」)に妙味があることを意味する言葉であった。

同様に「おもてなし」サービスでも、「ラストワンメートル」に妙味がある。つまり、どんなサービスでも相手に暖かく届けて喜んでいただくためには人手が介在すべきであり、最後の手がとどく距離(ワンメートル)のタッチポイントは人手が介在する部分だという意味である。例えば、昨今のIoTを駆使すればホテルの自動チェックイン等を無人で行うこともできるだろう。ただ、「おもてなし」の観点では、ホテルの玄関で和服の女将と中居さんの丁寧なお辞儀で迎えられた方が満足度は高いだろう。このように心に響く「おもてなし」は、やはり人間系なのである。IoTはその裏方で、人間系の「おもてなし」を下支える黒子と解釈したい。勿論、旅行者個人のスマホを介在させるサービスも可能ではあるが、敢えて人手を介在させることで、より豊かで印象的な体験を演出することができる。

|

|||||||||

| 今回はFITが求める真の「おもてなし」について考えてみた。「おもてなし」とは「心遣い」であり、体験を織り込んだストーリーとして提供するものである。ラストワンメートルは「おもてなし」を丁寧に提供する距離であり、人間系である。IoTはそれを支える黒子と考えるべきである。次回は「おもてなし」をお金に変えるビジネスの視点で考えてみよう。 | |||||||||

|

|||||||||

| 第3回はこちら | |||||||||

|

お問合せはこちら 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 メルマガ担当  |

|||||||||

| 掲載日:2016年10月28日 | |||||||

| 執筆者:浅井 治 | |||||||

|

|||||||

| Ⅰインバウンド市場動向 | |||||||

| ■市場動向とマスコミ | |||||||

|

2020年、東京でオリンピックが開催される。これに伴い、選手や関係者のみならず多くの外国人が日本を訪れるだろう。オリンピックを招致したスピーチ以来「お・も・て・な・し」というキーワードが溢れ、今や、日本の国をあげての国策として、インバウンド事業という特需の風が吹き荒れている。訪日外国人旅行者による経済効果が呼び水となり、日本の救世主になり得るのか、という他力本願的な発想ではなく、受け入れる側、つまり、日本人ひとりひとりが、自分に何ができるのかを考える時かも知れない。

先ず、インバウンドビジネスの市場規模を見てみよう。インバウンドビジネスの市場規模は、年間約3兆円と言われている。これは、日本国内の観光収入のうち外国人旅行者による物である。一方、国内旅行者(日本人旅行者)の規模は22.5兆円とも言われている。つまり、市場規模的は全体で約25兆円のうち、88%は日本人の国内旅行であり、インバウンドが占める割合は12%程度なのである。これは意外に思われた方も多いだろう。確かに、ここ数年の延び率だけを見れば、インバウンドビジネスは魅力的な市場であり注目に値するが、全体像を捉えるとこの程度なのである。ひとり当たりの消費額で見れば、インバウンド客は渡航費用を含むため高額になり、国内旅行者は頻度が高いことは容易に想像できるだろう。

更に、旅行者個人の支出の内訳を見てみよう。インバウンド客の旅行支出のうち、20%程度は、渡航のための交通費と新幹線などの一次交通にかかる費用である。これは、目的地までの移動の費用であり、観光目的で消費される支出ではない。更に、宿泊費が30%程度なので、目的地で純粋に「観光(観る、食べる、遊ぶ)」として消費されるのは、これらを控除した残りの部分(50%程度)となる。この地域での消費額が地元経済の原資であると考えられる。

つまり、この部分を増やすことが地方の活性化の源泉となるのである。(出典:「数字が語る旅行業2016」[一般社団法人 日本旅行業協会])

そう考えると、マスコミなどで報道される爆買いの行動は、主に都市部の量販店での特定の現象であり、これを断片的に解釈したものに過ぎない。つまり、マスコミの報道には一定のバイアスがかかり偏りがある。これを正しく捉えなければマスコミに踊らされて居るだけになってしまう。マスコミは報道的に都合のよい解釈をする。これが悪いというわけではないが、報道を受ける側は慎重に受け止める必要がある。マスコミの報道に惑わされず、自身の目で肌で感じてもらいたいということである。また、このような報道は全国ネットの情報であることが多い。これは、全国版の天気予報は地方では役に立たないのと同じ理屈である。実際、地方の温泉街で爆買いする外国人を見ることはないだろう。大型量販店がない地域にとって、爆買いは全く関係ない現象なのである。

|

|||||||

| ■訪日外国人旅行者の動向 | |||||||

|

さて、実際の訪日外国人旅行者の動向はどうだろうか。マスコミなどが大きく取り上げる爆買いは、観光産業にどのように影響しているのだろうか。先に触れたように、爆買いの経済的な効果は一部の地域や産業に偏っており、爆買いを観光ビジネスの柱として考えるのは、少々安直であるし無理があるのではなかろうか。但し、爆買い自体は一部の都市部にある量販店に限られた話ではあるが、一方では、宿泊や滞在中の飲食などへの波及効果もあり、無視できない存在である。ただ、買い物を優先するがあまり宿泊代や食事代を節約している実態もある。

また、爆買いの中心的品目はいわゆる白物家電やAV家電であり、これらは耐久消費財である。つまり、家庭で必要な台数は限られているし頻繁に買い換える物ではない。更に購入者の世帯収入を考えれば、全ての中国人が購入できる価格帯でもない。冷静に分析すれば、簡単な話である。需要が一巡すれば、爆買いのブームは終わる。

更に、爆買いの目的を考えてみよう。特に中国人旅行者にとっての爆買いには二つの目的があった。一つは、品質の良い日本の製品を着実に手に入れること。もう一つは日本のお土産を持ち帰ることで、日本に渡航したことをアピールすることが目的であった。この背景には、中国国内の市場では、日本製を語るCOPY品(偽物)が多く、本物が手に入らなかった。しかしながら、昨今の爆買いブームにより中国向けの通販サイトなどの信頼性が格段に上がり、偽物を掴まされるリスクが減り、通販でも本物が手に入るようになった。また、日本のお土産として、かさばる電化製品などは敬遠されるようになった。このように二つの目的が代替手段によってクリアされるとなれば、渡航の目的が爆買いではなく本来の観光へと変わっていく。

爆買いブームが下火となった今、本来の観光が始まるのではないだろうか。団体客が少人数になり、画一的なツアーから多様性を求める内容に変わる。いわゆるFIT(Foreign Independent Tour)である。ここで初めて、日本の観光地としての実力や「おもてなし」が問われる。爆買いブームに踊らされるのではなく、FITの受け入れ準備をしておくべきである。 |

|||||||

| ■FIT(Foreign Independent Tour)とは | |||||||

|

「おもてなし」を考える上で、FITという切口は避けて通れないだろう。FITとは、略語が表すように、団体ツアーに参加していない外国人の個人旅行者という意味である。初回の訪日ではツアーに参加したけれど、二回目は時間をかけてじっくりと日本を味わいたい。そのために個人や家族など、気の合う仲間で、好きな日程で、好きな目的地へ出かける。そこには必ず「目的」がある。温泉に入る、近代的なビル街や歩行者天国を散歩する、繁華街の居酒屋で「SAKE」を飲み「SUSHI」を食べるなど、日本を体験して味わう、いわゆる、観る、食べる、遊ぶであり、旅の本来のスタイルなのかも知れない。

そこで求められるのは日本人との「ふれあい」ではないだろうか。これは、ホテルや空港などでの事務的なコミュニケーションではなく、お店や観光施設等での日常的なコミュニケーションだろう。勿論、流暢な会話ができるに越したことはないが、流暢である必要はなく旅行者と意思疎通ができ、情報を提供できればこと足りる。恐らく、英語でいえば中学校で習った英語で十分なレベルかも知れない。ところが、多くの外国人旅行者はコミュニケーションの不便さを訴える。これは、日本の鎖国の歴史や、島国根性の名残もあり、国際社会への立ち遅れや外国人に対する気後れがあることが原因なのかも知れない。ただ、「おもてなし」は、言語コミュニケーションだけではない。多くの外国人旅行者が感じる日本独特の「心遣い」は、心温まるサービスとして受けとめられ満足度の向上に繋がっている。

|

|||||||

| 今回は爆買いに代表されるインバウンド市場の動向について考えてみた。爆買いブーム後は真の観光立国への脱皮が問われる。このため、FITの受け入れ体制を整備することが急務となる。次回は、FITを受け入れるための真の「おもてなし」について考えてみよう。 | |||||||

|

|||||||

| 第2回はこちら | |||||||

|

お問合せはこちら 特定非営利活動法人 ITコーディネータ協会 メルマガ担当  |

|||||||

| 掲載日:2016年9月9日 | |||||||||

| 執筆:森 大樹 | |||||||||

|

皆様こんにちは。ITコーディネータの森 大樹(もり ひろき)です。

大変なブームとなっているスマートフォン向けゲームアプリの「ポケモンGO」ですが、先行リリースされたアメリカでも同様に大ブームとなっています。

マンハッタンにあるニンテンドー・ワールド周辺は有数の「ポケスポット*」密集地となっており、またニンテンドー・ワールド内には無料のWiFi充電スポットが用意されており、沢山のプレイヤーが「ポケモンGO」をプレイしていました。

*ポケスポット : ゲーム内で使用するアイテムや、ポケモンを捕獲出来る場所

<ニンテンドー・ワールド>

この「ポケモンGO」を運営するNiantic社は元々Googleの社内ベンチャーから発足しており、位置情報を初めとしたGoogleの技術が至る所に活用されています。運営サーバには当然GoogleのCloud platformが用いられています。

米国では「ポケモンGO」のサービスイン直後に人気が集中した事によるトラフィック急増の為、一時的にサービスが不安定になったりもしましたが数日で解消されサービスは安定しています。これはトラフィックの増加に合わせる形でClouldサーバが大幅に増強されたという事は想像に難くありません。まさにクラウドの柔軟性が発揮されたといえるでしょう。

ポケモンと言う非常に強力なコンテンツに、Niantic社のアプリケーション技術、Googleのプラットフォームという最強の組合せが実現された「ポケモンGO」はゲームのみならず、Cloudビジネスのロールモデルとしても注目が集まりそうです。

|

|||||||||

|

|||||||||

|

|

|||||||||

|

さて、今回は海外にシステムを導入する際の注意点にフォーカスしてお伝えしたいと思います。基本的なシステムの導入方法には、日本でも海外でも大きな差はありません。一般的にウォーターフォールと言われる顧客要件を仕様に落とし、設計・開発・テストを進めていくという流れが主流を占めています。

ITコーディネータとしては、日本企業が海外拠点へシステム導入する際の導入支援に携わるケースが多くなるかと思います。その中で私が実際に経験したトラブルや事例を元に、まとめてみたいと思います。

|

|||||||||

| ◆注意点1 日本との時差を考慮する | |||||||||

| 時差を甘く見ていた(時差が大きく・WEB会議でのコミュニケーションがメンバーの負担に) | |||||||||

|

海外拠点とのコミュニケーションには、WEB会議システムを使う事はもはや当然と言えます、ただし、WEB会議の実施にあたり、時差が大きな拠点との会議開催については、その時間設定に留意が必要です。 例えば、ニューヨークと東京の時差は夏時間で13時間。冬時間では14時間です。つまり、夏時間における東京の午前9時はニューヨークの20時となります。一般的な企業の定時業務時間は東京もニューヨークも9時~17時ですから、東京とニューヨーク間でWEB会議を設定した場合には、両拠点の定時時間内にWEB会議を開催することが出来ず、どちらかの拠点が早朝出勤や残業をしてWEB会議をせざるを得なくなります。システム導入プロジェクトの期間中など、週次でWEB会議の定例会を組むときにはこの時差を考慮に含める必要があります。 私の経験によれば、ニューヨーク側が残業をして対応する事が多かったのですが、プロジェクトメンバーに毎週固定的な残業を強いるのは無闇な負担を増やす事になりますので、双方拠点が少しずつ時差出勤をして負担を分散したり、会議の開始時間を交代制にする、出席者を絞る、報告の簡潔化など、負担低減に向けた工夫をする事が求められます。 |

|||||||||

| ◆注意点2 導入先国の連休・休暇の違いを予め考慮する | |||||||||

| 各国独自の連休・休暇を予め考慮に入れたスケジューリングをする | |||||||||

|

多国籍のメンバーが参画する所謂「グローバルプロジェクト」では、プロジェクト計画時に各メンバーや関係者の連休を考慮する必要があります。お隣の中国では1月中旬から始まる旧正月の風習が日本でも知られていますが、米国および中南米各国にも同じように独自の休暇や連休があります。

例えば米国では7月4日の独立記念日、12月のクリスマス休暇の連休が有名です。米国の他にも南米のチリにおいては、9月18日(独立記念日)・9月19日(陸軍記念日)と連休がありますし、ブラジルなどでは、毎年3月下旬に聖金曜日と復活祭が重なった連休があります。こういった連休には日本のゴールデンウィークやお盆休みと同様に、当地にいるメンバーやその出身国のメンバーがその時期に合わせてあらかじめ休暇を計画している可能性が高くなります。

そのため、プロジェクトメンバー・取引先・関係会社やユーザのスケジュールを事前にヒアリングした上でプロジェクトの計画を立てておかないと、主力メンバーやキーユーザが連休に入ってしまって進捗がストップするという事態にもなりかねません。

このときに、グローバルプロジェクトではプロジェクトメンバーの休暇取得に対する感覚の違いも考慮に入れておくべきです。例えばプロジェクト稼動の一ヶ月前等のいわゆる「追い込み」の時期にも、海外拠点のプロジェクトメンバーは長期休暇に入ることがあります。

海外においては我々日本人が考えている以上にワーク・ライフバランスは重視され、特に家族との時間を大切にする傾向が強いです。その価値観を正しく理解しないまま、「この時期はプロジェクトの追い込みなので、休暇は取らないだろう。」という思い込みのままにプロジェクトをスケジューリングしてしまうと、思わぬ事態に直面する事になりますので、こういった事態を避けるためにも、プロジェクトメンバーや関係者と必ずコミュニケーションを取って確認しておく事が求められます。

|

|||||||||

| ◆注意点3 日付や通貨の書式(ロケールを考慮) | |||||||||

| 日本と異なる書式に注意を払い、事前に仕様を詰めておく | |||||||||

|

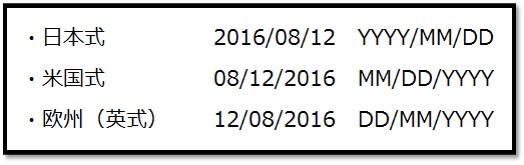

日本では日付書式に年月日 (YYYY-MM-DD)をを用いるのが一般的ですが、米国においてはそれが月日年 (MM-DD-YYYY)での記載となります。 そのため、国をまたぐデータ交換を実施する際などは、国や地域に依存する書式設定(ロケール)の考慮が必要になります。 また欧州や南米では日月年 (DD-MM-YYYY)で記載するケースが見られます。 (2016年08月12日の表示例)  表示例の欧州(英式)で書かれた日付を米国式で読んでしまうと、8月12日が、12月8日と解釈できてしまい、大きく日付がずれてしまいます。国際化対応されたアプリケーションを使用している場合は、自動で日付のコンバージョンが実施されるのでこの問題が顕在化する事は殆どありませんが、拠点間でファイル交換等を行う場合には、拠点間や国毎にコンバージョンのルールを事前に決めておかないと、日付の取り違いが発生し、思わぬ障害に直面する可能性があります。 また、数字の区切り文字も国毎に使い方が異なるケースがあります。 (数字の区切り文字の例)  日本や米国等では桁区切りにカンマ(,)、小数点以下はピリオド (.)を使いますが、イタリア、スペイン等では、使い方が逆になりますので注意が必要です。 システムの導入範囲が広がる程にこういった国ごとのロケールの違いに直面する可能性が高くなりますので、可能な限り導入の初期段階で書式の共通ルール化を策定しておく必要があります。 |

|||||||||

| ◆注意点4 デファクトスタンダードの違いに注意 | |||||||||

| 国毎に異なるデファクトスタンダードを理解しておく | |||||||||

|

上述の日付書式にも関連すると言えますが、日付書式以外にも海外では日本とデファクトスタンダードが異なるケースがあるので、事前に調査・理解をしておく必要があります。 |

|||||||||

| ◆注意点5 インフラ整備状況の違い(電気・交通・通信ネットワークなど) | |||||||||

| 日本のインフラ整備状況とは大きく異なる事を覚悟しておく | |||||||||

|

システム導入先の国のインフラ整備状況の事前確認も必要になります。国によっては電力インフラが安定しておらず、頻繁に停電に見舞われて作業が予定通りに進まないと言う事態もあり得ます。 |

|||||||||

| ◆注意点6 マネジメントスタイル | |||||||||

| 日本的なマネジメントが通用しないケースに注意 | |||||||||

|

最近は残業時間を短くする風潮がかなり浸透してきたと感じていますが、それでもまだ一部には現場で遅くまで頑張るというワークスタイルが残っているのでは無いでしょうか。特にプロジェクトの進捗遅延時などに見られる「遅くまで残業」して挽回すると言う残業策ですが、日本とはワークスタイルが大きく異なる海外では、上手く機能しない事が多いです。そもそも会社に遅くまで残って働くと言う事に対して、日本以上に抵抗を感じる人が多い事を理解しておくべきです。 実際のプロジェクトにおいて進捗遅延の発生時に、安易に残業による挽回を選択した場合に、現場の理解・協力が得られないばかりか、メンバーのモチベーション低下や、コミュニケーション悪化など、更に傷口を広げる事態に繋がることも起こり得ます。こういった事態を避ける為にも、遅延が発生した場合は遅延原因の分析を進め、問題の本質的な解決をメンバーと共に目指すと同時に、事前に策定しておいた代替案の実施やスコープの変更・スケジュールの再設定など、現場の理解が得られる形での施策実施が要求されます。 |

|||||||||

| ◆終わりに システム海外展開時にITCに何が求めらるのか | |||||||||

|

今回は海外にシステムを導入する際の注意点を中心にまとめてみました。もちろんここで記載したものが全てではなく、ほんの一部になります。これらの注意点に共通するのは、日本的なプロジェクト実施方法をそのまま現地に適用した結果として、問題に繋がる事が多いということです。 |

|||||||||

|

|||||||||

| ITCニューヨーク支局通信 Vol. 2 米国での人工知能動向 はこちら | |||||||||

|

|||||||||

| 掲載日:2016年6月7日 |

| 執筆:森 大樹 |

|

皆様こんにちは。ITコーディネータの森 大樹(もり ひろき)です。 NY支局通信の第二回目となりました。 |

|

|

ニューヨークは早くも初夏の陽気が訪れています。先日は早くも最高気温が31度に達しました。とはいえニューヨークは東京と比べると乾燥している為、蒸暑くなる事はまれです。気候が良くなるにつれて観光客の数も増えています。先日の休日にセントラルパークに行ってきたのですが、沢山の人達で賑わっていました。これからの数ヶ月は気候も良く最も過ごしやすい時期だと思っています。 |

休日のセントラルパーク |

|

人工知能で最近話題になった事の一つとして、今年2016年3月にグーグルの研究部門であるGoogle DeepMindが開発したAI囲碁ソフト「AlphaGo」が、韓国の囲碁棋士である李世ドル九段に勝利したというニュースでしょうか。 |

| ◆IBM | |

|

IBMは業界に先駆けて人工知能に対する積極的な研究開発を進めている事で有名です。古くはGoogleの「AlphaGo」からさかのぼること20年、1990年代後半に当時のチェス世界チャンピオンに勝利した人工知能「ディープ・ブルー」があります。 |

|

10億人のユーザーを擁するFaceBookもやはり人工知能の研究に余念がなさそうです。 |

| ◆Microsoft | |

|

最大手のマイクロソフトも同様にAIの研究開発を進めています。特に主力であるWindowsを初めとするOSの利便性向上などを目的としたAI研究が盛んに行われています。また最近は人工知能を用いたパーソナルアシスタント機能の「CORTANA」に注目が集まっています。 |

|

今回は米国のAIをテーマに米国でのメディア記事を中心にお送りいたしました。個人的にもっとも興味深かったものは、MicrosoftのTayが差別的な発言を連発する等、悪い方向に学習してしまったという事件です。 この事件は、「AI=人工知能として賢い」という図式は簡単には成立せず、育ての親(つまりユーザ)次第では悪意を持ったAIが完成してしまうという事例になったのだと思います。 AIといってもやはりシステムに変わりません。従来通り、使い手の運用の仕方次第・つまり育て方次第で便利にも不便にも育つという点は変わりなさそうです。その点、我々はITコーディネータとして、経営者やユーザのニーズを適切に汲み取り、システムを「Tay」の様にさせない事が使命なのだといえるのではないでしょうか。 次回は米国ならびに海外におけるシステム導入時の失敗例を中心にお届けしたいと思います。 こちらで行われるカンファレンスやイベントへの取材や、執筆内容のリクエストもお待ちしております。 |

|

|

|

夜のクライスラービルと満月。 藍色の夜空がとても綺麗です。 |

| ※記事内で紹介しているリンク先は掲載時点のものとなります。 | |

執筆内容の感想やリクエストはこちら

|

| 掲載日:2016年3月25日 |

| 執筆:森 大樹 |

|

皆様はじめまして、私はITコーディネータの森 大樹(もり ひろき)と申します。 この度機会を頂きまして、ITCニューヨーク支局通信として本稿を執筆させて頂くこととなりました。至らぬ点があるかと思いますが、皆様どうぞ宜しくお願いいたします。 |

| ◆ITコーディネータ IN ニューヨーク | |

セミナーで講師を担当する筆者 |

支局通信の記念すべき第一号ですので、先ずは私自身の自己紹介をさせて頂きます。私は大学卒業後にシステムベンダーに入社して以来、一貫してシステムインテグレーション畑を歩いて参りました。ERPを初めとした基幹系システムならびにBIと言われる情報系システムの開発・導入・およびそれらに関するプロジェクトのマネジメントを得意としております。 |

|

私がITコーディネータの資格認定を受けたのは2008年度になります。資格認定後も日本にて企業内ITコーディネータとしてシステムインテグレーション業務に従事していましたが、たまたま機会を得て2013年12月から現地の企業に雇用される形でニューヨークに移住して参りました。駐米暦は今年で三年目を迎えます。 |

|

| ◆海外拠点へのシステム導入の難しさ | |

|

我々日本人にとって、海外へのシステム導入のケースで最も多いケースが、日本に本社を置く企業の海外拠点へのシステム展開のケースでしょう。 |

マディソン街 41ストリートの景色。 マディソン街 41ストリートの景色。休日は多くの観光客で賑わっている |

|

こうなってしまいますと、海外現地法人のユーザから見ると自分達の意見が正しく聞いて貰えないまま、日本主導で自分達にとって使いにくいシステムを押し付けられたと捉えられ、ユーザの不満に直結する事になります。 |

|

| ◆海外でこそITコーディネータの活躍が求められる | |

5番街42ストリートから東側に歩く 中央のビルはニューヨークの 有名な摩天楼の1つクライスラービル |

ここでITコーディネータとして決して忘れてはならないのは、海外拠点をマネジメントする経営者やマネージャの方の存在です。彼らは日本から離れた異国の地で、日本の本社と比べると大変限られた予算と人員という制約のもとに、業務を効率的に回して行くというミッションを背負っています。その中でシステムが担う役割は決して小さくありません。 そんな経営的リソースの限られた経営環境下においてこそ、経営とITの橋渡しを担う我々ITコーディネータの真価が発揮できる場所だと考えています。ITコーディネータ協会のホームページにも記載がありますが、我々ITコーディネータは真に経営に役立つIT利活用に向け、経営者の立場に立った助言・支援を行い、IT経営を実現する人材なのですから。 |

| 次回は米国における人工知能(AI)の利用状況について、メディアの記事を中心にお届けしたいと思います。こちらで行われるカンファレンスやイベントへの取材や、執筆内容のリクエストもお待ちしております。 | |

執筆内容の感想やリクエストはこちら

|

| メルマガバックナンバー一覧(301号~) |

| 配信日 | 号数 | メルマガタイトル |

| 2016/12/22 | 350 |

インバウンドビジネス第3回、寄稿のご紹介 など ◆インバウンド駆動型地方創生ビジネス 第3回 ◆特別寄稿(日本CSR協会) |

| 2016/12/09 | 349 |

年末年始休業のお知らせ/eラーニング公開!など ◆年末年始休業のお知らせ ◆ITコーディネータ協会インフォメーション(ちょっと多め) |

| 2016/11/28 | 348 |

ITCカンファレンスのご参加ありがとうございました! ◆「ITCカンファレンス2016」ご参加ありがとうございました! ◆インバウンド駆動型地方創生ビジネス 第2回 ◆ITC掲示板(ITCの事例紹介) |

| 2016/11/11 | 347 |

来週はITCカンファレス!/新連載のご紹介 等 ◆ITCカンファレンス 受付方法のご案内 ◆インバウンド駆動型地方創生ビジネス 第1回【New】 |

| 2016/10/21 | 346 |

メルマガ配信変更/まだ間に合う!攻めのIT経営百選 他 ◆平成28年度「攻めのIT経営中小企業百選」のご案内 ◆IT経営カンファレンス2016開催のお知らせ |

| 2016/10/07 | 345 |

新PGL発刊/攻めのIT経営中小企業百選 他 ◆ 【重要】新プロセスガイドライン発刊のお知らせ(再掲) ◆平成28年度「攻めのIT経営中小企業百選」のご案内 ◆会員特典拡充のお知らせ。【10月入会はとてもお得!】 |

| 2016/09/28 | 344 |

◆【重要】新プロセスガイドライン発刊のお知らせ

◆【重要】メルマガの配信先データベースを変更します ◆ITコーディネータの活躍がTVで放映されます! |

| 2016/09/21 | 343 |

NY支局通信Vol.3公開/協会スポンサーよりお知らせ 他 ◆NY支局通信Vol.3 海外拠点へのシステム導入時の注意点 ◆協会スポンサーよりお知らせ ◆ITC掲示板(連載のご紹介) |

| 2016/09/09 | 342 |

攻めのIT経営中小企業百選/ケース研修/ 他 ◆平成28年度「攻めのIT経営中小企業百選」募集のお知らせ ◆ケース研修【第2期】募集開始しました! ◆ITC掲示板(ITC事例のご紹介) |

| 2016/08/26 | 341 |

協会会員入会金が無料になりました! 他 ◆協会会員の入会金が無料になりました! ◆協会スポンサーよりお知らせ ◆ITC掲示板(ITCの連載情報のご紹介) |

| 2016/08/10 | 340 |

平成28年度新任副会長・理事のご紹介 他 ◆平成28年度新任副会長・理事よりご挨拶 ◆ITC掲示板(ITC事例のご紹介) |

| 2016/07/22 | 339 |

ITCカンファレンス2016 申込み受付開始! ◆ITCカンファレンス2016お申込みスタート! ◆ITC掲示板(ITCの連載情報のご紹介) |

| 2016/07/08 | 338 |

試験の申込みがスタート!/セミナーのお知らせ ◆ITコーディネータ試験申込み開始 ◆ITC掲示板(ITC連載情報のお知らせ) |

| 2016/06/24 | 337 |

マイナンバー研修【監査編】/会員WGメンバー公募のお知らせ ◆マイナンバー研修。今年もスタートします! ◆会員サービス向上WGメンバー公募について(締切7月1日まで) |

| 2016/06/10 | 336 |

NY支局通信Vol.2公開/事業計画に対するご意見公募について ◆ITCニューヨーク支局通信 Vol.2 米国での人工知能動向 ◆2016年度資格更新 お申込みありがとうございました ◆平成28年度事業計画に対するご意見公募について【協会会員限定】 |

| 2016/05/27 | 335 |

PGL改訂案/攻めのIT経営中小企業百選表彰式 ◆PGL改訂案に関するパブリックコメント募集のお知らせ ◆攻めのIT経営中小企業百選」の発表・表彰式のご案内 |

| 2016/05/13 | 334 |

資格更新の締め切りは5月末です。 ◆【重要】2016年度の資格更新手続きはお早めに ◆今週の資格更新よくある質問 ◆協会法人会員よりお知らせ |

| 2016/04/22 | 333 |

資格更新のお手続きはお早めにお願いします ◆【重要】2016年度の資格更新手続きはお早めに ◆今週の資格更新よくある質問 ◆ ITCA研修が始まります |

| 2016/04/08 | 332 |

2016年度資格更新はじまりました! ◆【重要】2016年度の資格更新はじまりました ◆今週の資格更新よくある質問 TOP3 ◆ITC掲示板 |

| 2016/03/25 | 331 |

2016年度資格更新情報/NY支局通信連載開始 ◆2016年度の資格更新は4月1日(金) 正午から受付開始予定 ◆【新連載】ITコーディネータニューヨーク支局通信 Vol.1 |

| 2016/03/18 | 330 |

補助金情報/架け橋20号発行しました!【ITCAメルマガ】 ◆補助金活用支援、進んでいますか? ◆架け橋20号発行しました! ◆2016年度の資格更新は4月1日からです |

| 2016/03/11 | 329 |

もうログインした?ITC+はじまりました【ITCAメルマガ】 ◆【重要】2016年度資格更新のお知らせ ◆【重要】まだITC+にログインしていないITCの方へ ◆今週の【ITC+】よくある質問 TOP3 |

| 2016/02/19 | 328 |

ホームページリニューアルオープンしました!【ITCAメルマガ】 ◆ITC+オープンのお知らせ ◆【重要】メンバーID届いていますか? ◆【ITC+】よくある質問 TOP3 |

| 2016/01/22 | 327 |

ホームページ停止/協会職員募集/ITC試験予約まもなく開始 ◆【重要】システム更改で『ID』が変わる! ◆ITCA職員公募のお知らせ。一緒に働きませんか? ◆ITコーディネータ試験1月25日より申込み開始 |

| 2016/01/04 | 326 |

新年のご挨拶/システム更改/研究会メンバー募集 ◆2016年 新年のご挨拶(会長 播磨 崇) ◆【重要】システム更改のお知らせ(再掲載) |

| 2015/12/25 | 325 |

【年末特大号】システム更改とPGL改訂のお知らせ ◆【重要】システム更改のお知らせ ◆【重要】PGLの改訂と、意見、WG募集(1/5締切) |

| 2015/12/11 | 324 |

年末年始休業お知らせ/「つなぐIT研究会」活動紹介 ◆年末年始休業のお知らせ ◆「つなぐITカイゼン研究会」の活動紹介 |

| 2015/11/27 | 323 |

会員入会キャンペーン/攻めのIT経営百選募集開始 ◆【12月末まで】協会会員入会金無料キャンペーンのご案内 ◆攻めのIT経営中小企業百選募集開始しました!!! |

| 2015/11/13 | 322 |

『ITCカンファレンス 2015』ご来場ありがとうございました! ◆御礼!ITCカンファレンス 2015へのご参加、ありがとうございます!! ◆【期間限定】協会会員入会金無料キャンペーンのご案内 ◆2016年度からの資格認定・更新制度の改定について |

| 2015/10/23 | 321 |

【開催間近】ITCカンファレンス2015、攻めのIT経営百選表彰式等 ◆ITCカンファレンス 受付方法のご案内 ◆攻めのIT経営中小企業百選表彰式【もうすぐ結果発表】 ◆2016年度からの資格認定・更新制度の改定について |

| 2015/10/09 | 320 |

放課後カンファレンスが復活/「攻めのIT経営」ついに発表! ◆放課後カンファレンスのご案内 ◆ITCカンファレンス2015見どころ紹介 |

| 2015/09/25 | 319 |

架け橋19号お申込み開始/「ITpro EXPO 2015」に出展等 ◆架け橋19号が刊行になりました! ◆ITCカンファレンス2015見どころ紹介 |

| 2015/09/11 | 318 |

ケース研修のお申込み開始/マイナンバー特設ページ開設等 ◆ケース研修お申込み開始 ◆ITCカンファレンス2015見どころ紹介 |

| 2015/08/21 | 317 |

会員限定!特別セミナーを開催します ◆会員様向け特別セミナー×交流会のご案内 ◆ITCカンファレンス2015見どころ紹介(IT経営推進事例) |

| 2015/08/07 | 316 |

締切迫る。割は8/16まで! ITCカンファレンス2015見どころ紹介(基調講演) |

| 2015/07/24 | 315 |

新任理事よりご挨拶/ITCカンファレンス【早割は8/16まで】 ◆平成27年度 新任理事よりご挨拶 |

| 2015/07/10 | 314 | 『マイナンバー導入支援者育成研修』を開催します! |

| 2015/06/26 | 313 |

【早割あります】ITCカンファレンス 2015 申込み受付開始 ◆ITC カンファレンス 2015 開催のお知らせ |

| 2015/06/12 | 312 | 会員向け新サービススタート/創業スクール募集開始! |

| 2015/05/29 | 311 | 資格更新、間もなく締め切りです。 |

| 2015/05/11 | 310 |

資格更新の締め切りは5月末です。 ◆ITコーディネータの皆様へ:2015年度資格更新のお願い ◆つなぐITカイゼン研究会 公募のお知らせ |

| 2015/04/24 | 309 |

もうすぐゴールデンウィークですね。 ◆ITコーディネータの皆様へ:2015年度資格更新のお願い |

| 2015/04/10 | 308 |

2015年度資格更新始まりました! ◆ITコーディネータの皆様へ:2015年度資格更新のお願い |

| 2015/03/27 | 307 |

本日18:00よりホームページメンテナンスです ◆専門家派遣事業(補助金申請サポート事業)に係る派遣専門家の登録について ◆ITコーディネータの皆様へ:2015年度資格更新について |

| 2015/03/13 | 306 |

ポイント足りてますか? ◆ITC実践力ポイントに関するご注意(ITコーディネータの方へ) ◆ITカイゼン研究会:中小企業のIT利活用シンポジウムのご案内 |

| 2015/02/27 | 305 |

ホームページメンテナンスのお知らせ ◆2015年度資格更新について ◆公募情報「ものづくり・商業・サービス革新補助金」開始! |

| 2015/02/13 | 304 |

2015年度の資格更新が始まります! ◆2015年資格更新について |

| 2015/01/30 | 303 |

機関誌「架け橋」は電子版になりました。 ◆2015年資格更新について |

| 2015/01/16 | 302 |

本年もよろしくお願いいたします。 年頭挨拶 ITコーディネータ協会 会長 播磨 崇 ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~ 第9回 |

| 2014/12/12 | 301 | 今年もお世話になりました |

| メルマガバックナンバー一覧(創刊号~50号) |

| 【2004年01月09日】 第50号 |

『年頭所感』 ITC江東の動向 |

| 【2003年12月19日】 第49号 |

『ITコーディネータは時代の要請』 ITC福島の動向 |

| 【2003年12月05日】 第48号 |

『人間としての成長は仕事の報酬』 ITCあおもりの動向 |

| 【2003年11月21日】 第47号 |

『産業の活性化はITコーディネータから』 ITC秋田の動向 |

| 【2003年11月07日】 第46号 |

『IT立国実現、経済復興に向けて』 ITC東京コンソーシアムの動向 |

| 【2003年10月24日】 第45号 |

『ITCの連携プレー強化で成果の拡大を』 ITC-B206研究会の動向 |

| 【2003年10月10日】 第44号 |

『エンタープライズ・アーキテクチャとITコーディネータ』 ITC-METROの動向 |

| 【2003年09月26日】 第43号 |

『ITCの充実に期待する』 ITクリニック研究会 |

| 【2003年09月12日】 第42号 |

『企業経営革新のためのIT化投資とITコーディネータ』 IT-V21世紀協議会の動向 |

| 【2003年08月28日】 第41号 |

『ITコーディネータの皆さんへの期待』 ITC電子自治体実践研究会の動向 |

| 【2003年08月15日】 第40号 |

『ユビキタスネットワークの活用とITC』 ITCコムネットの動向 |

| 【2003年08月01日】 第39号 |

『中堅企業のコンサルティング市場を開拓せよ』 ITC多摩協議会の動向 |

| 【2003年07月18日】 第38号 |

『本当の意味での中小企業支援とは』 ITC武蔵野の動向 |

| 【2003年07月04日】 第37号 |

『ますます期待されるITCの活躍』 ITC群馬の動向 |

| 【2003年06月20日】 第36号 |

『ITで自社の強みを更に強くする』 千葉ITCコンソーシアムの動向 |

| 【2003年06月06日】 第35号 |

『ITの時代への対応は戦略家思想をもて』 ITC千葉の動向 |

| 【2003年05月23日】 第34号 |

『中堅企業情報化と『SCAW』』 所沢ITCファームの動向 |

| 【2003年05月09日】 第33号 |

『コンピュータ、ソフトがあってもただの箱』 ITC埼玉の動向 |

| 【2003年04月18日】 第32号 |

『ヒューマンネットワークの活用でベストソリューションと顧客満足を』 ITC茨城の動向 |

| 【2003年04月04日】 第31号 |

『"学習と成長"の視点から見るバーチャル・コミュニティの薦め』 ITCとちぎの動向 |

| 【2003年03月20日】 第30号 |

『経営ニーズとITソリューションの間にあるGulfの克服』 神奈川ITC会の動向 |

| 【2003年03月07日】 第29号 |

『ITコ-ディネ-タ-の活躍の場』 ITC横浜の動向 |

| 【2003年02月21日】 第28号 |

『プロフェッショナルへの期待』 ITC新潟の動向 |

| 【2003年02月07日】 第27号 |

『顧客の真の価値創造を担うITコーディネータ』 ITC山梨の動向 |

| 【2003年01月24日】 第26号 |

『失敗の本質/成功への鍵とITコーディネータ』 ITC静岡連絡会の動向 |

| 【2003年01月10日】 第25号 |

『相手の立場で』 ITC長野の動向 |

| 【2002年12月27日】 第24号 |

『パートナーを探そう』 中部ITC協議会の動向 |

| 【2002年12月13日】 第23号 |

『ITCは経営とITのわかるプロ・コンサルタントである』 ITC兵庫会の動向 |

| 【2002年11月29日】 第22号 |

『ITで甦れ日本!」』 ITC三重の動向 |

| 【2002年11月15日】 第21号 |

『ワールドクラスを目指して』 石川県ITCの動向 |

| 【2002年11月01日】 第20号 |

『時代の流れとITコーディネータ』 ITC富山の動向 |

| 【2002年10月18日】 第19号 |

『ITCの発展に期待する』 ITC兵庫会の動向 |

| 【2002年10月04日】 第18号 |

『ITコーディネータへの期待』 ITC福井の動向 |

| 【2002年09月20日】 第17号 |

『西岡IT塾に学ぶ』 ITC近畿会の動向 |

| 【2002年09月06日】 第16号 |

『電子政府実現のサポート役として』 ITC京都の動向 |

| 【2002年08月23日】 第15号 |

『ITCは日本再生に不可欠なプロフェッショナル集団』 ITC中国の動向 |

| 【2002年08月09日】 第14号 |

『中小企業は経営の電子化が急務』 ITC中四国倶楽部の動向 |

| 【2002年07月26日】 第13号 |

『中小企業のIT化のスピードアップを』 ITCI広島研究会の動向 |

| 【2002年07月12日】 第12号 |

『第1回大会「ITCカンファレンス2002」開催にあたって』 四国ITC協議会の動向 |

| 【2002年07月01日】 特別号 | 『ご挨拶 ITコーディネータ協会専務理事 下田邦典』 |

| 【2002年06月28日】 第11号 |

『経営とITを支えるSI企業』 ITC九州の動向 |

| 【2002年06月14日】 第10号 |

『全国各地でのITコーディネートを期待します』 ITC山形の動向 |

| 【2002年05月31日】 第9号 |

『ITCの皆さん、出番です』 ITC北海道の動向 |

| 【2002年05月17日】 第8号 |

『ITコーディネータはよき臨床医であれ』 関東地域の動向 |

| 【2002年04月26日】 第7号 |

『ITCはITのホームドクターであれ』 中部地域の動向 |

| 【2002年04月12日】 第6号 |

『ITコーディネータ育成のための支援活動』 近畿地域の動向 |

| 【2002年03月29日】 第5号 |

『ITCAは単なる研修事業屋であってはならない』 中国地域の動向 |

| 【2002年03月15日】 第4号 |

『明日に備える中小企業』 四国の動向 |

| 【2002年03月01日】 第3号 |

『設立2年目にあたり』 九州の動向 |

| 【2002年02月15日】 第2号 |

『プロ職業としての地位の確立を』 東北の動向 |

|

【2002年02月01日】 第1号 創刊号 |

『創立1周年にあたって』 北海道の動向 |

|

【2002年01月18日】 第0号 創刊準備号 |

『メールマガジン創刊準備号の発信にあたって』 |

| メルマガバックナンバー一覧(51号~100号) |

| 【2006年2月10日】 第100号 |

.☆.+:^ヽ(∇^*)o【♪祝メルマガ100号♪】o(*^∇)ノ^;+.☆. ITCビジネス成功事例情報、他 |

| 【2006年1月27日】 第99号 |

ITCビジネス成功事例情報 顧客感動度を向上させる!、他 |

| 【2006年1月13日】 第98号 |

関会長年頭ご挨拶 ITCビジネス成功事例情報、他 |

| 【2005年12月22日】 第97号 |

ITCビジネス成功事例情報 「ものづくり応援隊in大田区」の活動を広げよう!、他 |

| 【2005年12月09日】 第96号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITは重要な経営資源である:5×2の法則より、他 |

| 【2005年11月25日】 第95号 |

関会長ご挨拶 ITC協会会長就任挨拶、ITCビジネス成功事例情報、他 |

| 【2005年11月11日】 第94号 |

ITCビジネス成功事例情報 私のITCへの想いと独立からの経緯、他 |

| 【2005年10月28日】 第93号 |

ITCビジネス成功事例情報 お客様にとっての最高品質を提供することの意味、他 |

| 【2005年10月14日】 第92号 |

ITCビジネス成功事例情報 金融機関とITC団体のコーディネータ役として、他 |

| 【2005年09月26日】 第91号 |

ITCビジネス成功事例情報 私のITCビジネスへの取り組み方について、他 |

| 【2005年09月09日】 第90号 |

ITCビジネス成功事例情報 ベンダー内ITCとしてのビジネスモデル、他 |

| 【2005年08月26日】 第89号 |

IT経営応援隊の活動トピックス より積極的に地域社会への浸透をめざして、他 |

| 【2005年08月12日】 第88号 |

特別寄稿 「ITコーディネータの活動を全国に伝えています」、他 |

| 【2005年07月22日】 第87号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITCは地方公共団体に対して役に立つ存在です、他 |

| 【2005年07月08日】 第86号 |

ITCビジネス成功事例情報 コンピュータ屋さんから地元の経営者のIT経営ホームドクターへ、他 |

| 【2005年06月24日】 第85号 |

協会からのお知らせ 知識ポイント取得セミナー・研修コース 新着情報、他 |

| 【2005年06月10日】 第84号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITCネットワークを活用して、他 |

| 【2005年05月27日】 第83号 |

ITCビジネス成功事例情報 町工場から企業への脱皮をITが支援、他 |

| 【2005年05月13日】 第82号 |

ITCビジネス成功事例情報 2005年度日本国際博覧会のIT事業に携わって、 他 |

| 【2005年04月22日】 第81号 |

ITCビジネス成功事例情報 不動産会社でのITSSP事業(情報化実施計画書作成)の取り組み、他 |

| 【2005年04月08日】 第80号 |

ITCビジネス成功事例情報 小規模商業者への情報化支援のポイント、他 |

| 【2005年03月25日】 第79号 |

ITCビジネス成功事例情報 経営改革の支援に徹して、他 |

| 【2005年03月11日】 第78号 |

ITC協会からのお知らせ 知識ポイント取得新着情報、他 |

| 【2005年02月25日】 第77号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITCとして、自らの会計事務所を経営改革、他 |

| 【2005年02月10日】 第76号 |

ITC協会便り 知識ポイント取得について解説、他 |

| 【2005年01月28日】 第75号 |

ITCビジネス成功事例情報 三原市役所における活動事例、他 |

| 【2005年01月14日】 第74号 |

ITC協会からのお知らせ 知識ポイント取得セミナー 新着情報、他 |

| 【2004年12月24日】 第73号 |

ITCビジネス成功事例情報 越後湯沢温泉旅館協同組合でのITを活用した地域再生の取組み、他 |

| 【2004年12月10日】 第72号 |

ITCビジネス成功事例情報 名古屋ソフトウエアセンターとITCによる新ビジネスモデルの構築、他 |

| 【2004年11月26日】 第71号 | 関東ITC連絡会の動向 |

| 【2004年11月12日】 第70号 | ITC秋葉原の動向 |

| 【2004年10月22日】 第69号 | NPO法人 IT静岡の動向 |

| 【2004年10月08日】 第68号 | NPO法人 ITCあおもりの動向 |

| 【2004年09月24日】 第67号 |

『メールマガジンのリニューアルにあたって』 ITSSPユーザー会」とのコラボレーションによる「ITC佐賀」の活動 |

| 【2004年09月10日】 第66号 |

『ITコーディネータの活躍に期待』 日本再生は「沖縄となにわ」から |

| 【2004年08月20日】 第65号 |

『ITコーディネータ協会理事就任にあたって』 名古屋ソフトウェアセンターとのコラボレーションによるITCビジネスの推進 |

| 【2004年07月23日】 第64号 |

『遅々として進まぬ地域の情報化?ITCとの連携でブレーク!』 ITC長野の自治体向け活動 |

| 【2004年07月09日】 第63号 |

『ITCの役割再考:"企業のビジネス成功引受人"』 広島銀行との提携 |

| 【2004年06月25日】 第62号 |

『ITコーディネータ制度、次のステージに向けて』 革新を起こす!ITコーディネータ顧問制度 |

| 【2004年06月11日】 第61号 |

『企業におけるITCの育成』 戦略経営ネットワーク協同組合の動向 |

| 【2004年05月28日】 第60号 |

『それぞれの『プロジェクトX』をめざして!』 ITC京都のNPO法人化 |

| 【2004年05月14日】 第59号 |

『中小企業からITコーディネータへの期待』 医業IT研究会の動向 |

| 【2004年04月30日】 第58号 |

『デジタル・インフラとITC』 ITCやまぐち協同組合の動向 |

| 【2004年04月16日】 第57号 |

『ユビキタス社会構築の推進役として』 ITC梁山泊の動向 |

| 【2004年04月02日】 第56号 |

『ITC5,000名の意味と期待』 ITC-Labo.の動向 |

| 【2004年03月19日】 第55号 |

『地方中小企業における経営のためのIT化実験』 ITC総研の動向 |

| 【2004年03月05日】 第54号 |

『ITによって新たな事業・サービスを創出する』 ITコーディネータパートナーズの動向 |

| 【2004年02月20日】 第53号 |

『ITC協会の設立4年目を迎えるに当り』 ITコーディネータ・ネットワークの動向 |

| 【2004年02月06日】 第52号 |

『アナログ的視点の強みを生かそう』 ITコーディネータ実務研究会の動向 |

| 【2004年01月23日】 第51号 |

『人間の本質、コトの本質、トキの本質』 ITC京葉の動向 |

| メルマガバックナンバー一覧(101号~150号) |

| 【2008年04月11日】 第150号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「小さな企業体でもできるIT活用型地域コミュニティー形成事例/前編」他 |

| 【2008年03月28日】 第149号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「「島根」と「モノづくり応援隊in大田区」とのコラボの成果」他 |

| 【2008年03月14日】 第148号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「商工会議所との連携によるITセミナー・IT相談会を開催」他 |

| 【2008年02月22日】 第147号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「<IT化、入口基準と出口基準>」他 |

| 【2008年02月08日】 第146号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「ITCの海外進出企業支援ビジネスの展開へ~上海プロジェクト~」他 |

| 【2008年01月25日】 第145号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「経営課題の解決へ「戦略づくり」が近道、企業支援の体験から"」、他 |

| 【2008年01月11日】 第144号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「年頭ご挨拶」、他 |

| 【2007年12月28日】 第143号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「全国コミュニティ大会に参加して」、他 |

| 【2007年12月14日】 第142号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「CIO育成研修会を終えて。」、他 |

| 【2007年11月22日】 第141号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「ITソリューションフェア in ママカリ」のご報告」、他 |

| 【2007年11月09日】 第140号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「成長するオフショア開発基地・・・中国南京への視察旅行報告」、他 |

| 【2007年10月26日】 第139号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「ITC長野シンポジウム『地方でのITCの自立方法を探る』について」、他 |

| 【2007年10月12日】 第138号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「本音を引き出すコーチング・ファシリテーション」、他 |

| 【2007年09月28日】 第137号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「中小企業基盤整備機構で経営支援アドバイザーとして頑張っているITC」、他 |

| 【2007年09月14日】 第136号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「中小企業IT経営力大賞の案件公募に向けて」、他 |

| 【2007年08月10日】 第135号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「IT経営百選」最優秀企業を支援して・・・」、他 |

| 【2007年07月27日】 第134号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 福井IT経営応援隊での敦賀信用金庫との連携、他 |

| 【2007年07月13日】 第133号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 アンスコの将来を決める経営改革の実践、他 |

| 【2007年06月22日】 第132号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「IT経営Conference 2007 in NAGOYA」開催!、他 |

| 【2007年06月08日】 第131号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 ITコーディネータの支援機関での活動、他 |

| 【2007年05月25日】 第130号 |

ITCビジネス成功事例情報 昔ながらの「外商型スタイル」をITによって改革!、他 |

| 【2007年05月11日】 第129号 |

ITCビジネス成功事例情報 北海道におけるITC組織活動、他 |

| 【2007年04月27日】 第128号 |

ITCビジネス成功事例情報 「IT経営キャラバン隊」セミナーin松戸の報告と感想、他 |

| 【2007年04月13日】 第127号 |

ITCビジネス成功事例情報 企業内ITCとしての営業現場からの報告、他 |

| 【2007年03月23日】 第126号 |

ITCビジネス成功事例情報 「ITコーデイネータ」事始(ことはじめ)、他 |

| 【2007年03月09日】 第125号 |

ITCビジネス成功事例情報 ベンダー営業とITCプロセス、他 |

| 【2007年02月23日】 第124号 |

ITCビジネス成功事例情報 知識と智恵、他 |

| 【2007年02月09日】 第123号 |

ITCビジネス成功事例情報 信頼と連携の広がり、他 |

| 【2007年01月26日】 第122号 |

ITCビジネス成功事例情報 企業内ITCとしての活動報告、他 |

| 【2007年01月12日】 第121号 |

年頭ご挨拶 ITC協会会長 関隆明 ITCビジネス成功事例情報、他 |

| 【2006年12月22日】 第120号 |

ITCビジネス成功事例情報 終身斉家治国平天下、他 |

| 【2006年12月08日】 第119号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITC導入自治体拡大中!、他 |

| 【2006年11月24日】 第118号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITコーディネータとしてのビジネス活動、他 |

| 【2006年11月10日】 第117号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITCとしてのやりがいと喜び、他 |

| 【2006年10月27日】 第116号 |

ITCビジネス成功事例情報 企業所属のITCによる地元地域産業への貢献活動の意義、他 |

| 【2006年10月12日】 第115号 |

ITCビジネス成功事例情報 「合意形成」・・・結び束ねる、他 |

| 【2006年9月22日】 第114号 |

ITCビジネス成功事例情報 ITC愛媛はがんばります、他 |

| 【2006年9月08日】 第113号 |

ITCビジネス成功事例情報 税理士のITCノウハウの活用、他 |

| 【2006年8月11日】 第112号 |

ITCビジネス成功事例情報 富山モデル推進中!~ITCが活躍できる土壌作り~、他 |

| 【2006年7月28日】 第111号 |

ITCビジネス成功事例情報 E-ビジネスベンチャー企業に対する経営支援、他 |

| 【2006年7月14日】 第110号 |

ITCビジネス成功事例情報 企業内ITCとして如何に振る舞うべきか?、他 |

| 【2006年6月23日】 第109号 |

ITCビジネス成功事例情報 地方の弱小NPO法人の救世主は・・・、他 |

| 【2006年6月09日】 第108号 |

ITCビジネス成功事例情報 東北地方でITコーディネータとして独立してみて思うこと、他 |

| 【2006年5月26日】 第107号 |

ITCビジネス成功事例情報 会社の歯車を回し始める潤滑油として、他 |

| 【2006年5月12日】 第106号 |

ITCビジネス成功事例情報 小規模卸売業による取引業者全体としての効率化の取り組み、他 |

| 【2006年4月28日】 第105号 |

ITCビジネス成功事例情報 自治体のIT調達コスト適正化からBPRへ、他 |

| 【2006年4月14日】 第104号 |

就任のご挨拶(ITC協会 事務局長 久保寺 良之) ITCビジネス成功事例情報、他 |

| 【2006年3月24日】 第103号 |

ITCビジネス成功事例情報 「はんなり京都」のITコーディネータさん なにしてはんの?、他 |

| 【2006年3月10日】 第102号 |

ITCビジネス成功事例情報 「地域ワークショップ(京都)」に参加して、他 |

| 【2006年2月24日】 第101号 |

ITCビジネス成功事例情報 地域金融機関のITコーディネータとしての最近感じたこと、他 |

| メルマガバックナンバー一覧(151号~200号) |

| 【2010年6月25日】 第200号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~「工事進行基準」対応システムを導入 ~小坂工務店(青森県三沢市) |

| 【2010年6月11日】 第199号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~トップダウンのIT経営改革を実行 ~小坂工務店(青森県三沢市) |

| 【2010年5月28日】 第198号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~「トータルカーケア」の新提案へ ~イワセキ(岩手県奥州市) |

| 【2010年5月14日】 第197号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~全社システムの統合へ ~イワセキ(岩手県奥州市) |

| 【2010年4月23日】 第196号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~ITC-Labo.の取り組み |

| 【2010年4月9日】 第195号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~ITCのスキルを活用する部署を新設 |

| 【2010年3月26日】 第194号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~地域ITC団体の取り組み ~モノづくり応援隊in大田区 |

| 【2010年3月12日】 第193号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ITによる攻めと守りの経営革新 ~共栄産業株式会社のIT活用~ |

| 【2010年2月26日】 第192号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ITCAの取り組み |

| 【2010年2月12日】 第191号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 吉田みかんを日本一のみかんにする!~継続は力なり ~フレッシュつちやま |

| 【2010年1月29日】 第190号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 生産の「見える化」で課題払拭 ・・・共立電機製作所 |

| 【2010年1月15日】 第189号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 人を活かすためのIT活用 ~近江商人の精神を実現する天彦産業~ |

| 【2009年12月25日】 第188号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ウェブビジネスを主軸に成長・・・ライフステージ |

| 【2009年12月11日】 第187号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「物創り」ストーリーを描き続けるネットショップ -ヤマト工芸のIT活用- |

| 【2009年11月27日】 第186号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営力大賞」シリーズ 平山牛舗 |

| 【2009年11月13日】 第185号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 【受けたバトンをIT活用で輝かせて】 -有限会社大宮工機- |

| 【2009年10月23日】 第184号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 【八州電工(上)IT化で経営の理想形へ】 |

| 【2009年10月9日】 第183号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 【経営革新塾で「目からウロコ」】 ~ビジネス旅館「さとや」の新たな挑戦~ |

| 【2009年9月25日】 第182号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 【「IT経営」コーディネート企業活性化にITCの妙手】 |

| 【2009年9月11日】 第181号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 【ITが顧客を創造、社員と会社の変革を生んだ 富山県南砺市:株式会社山秀木材・ヤマヒデホーム】他 |

| 【2009年8月14日】 第180号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 【東北IT経営応援隊の活動状況について】 【企業支援の効果を最大化する企業とITCのマッチングとは?】他 |

| 【2009年7月24日】 第179号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「◇中小企業IT経営力大賞「IT経営実践認定企業」◇ 【「社長の熱い思いが実現させたIT経営~八州電工(株)~」】他 |

| 【2009年7月10日】 第178号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「◇中小企業IT経営力大賞「IT経営実践認定企業」 【ITをフル活用でローコスト経営を実現・・・株式会社スーパーホテル】他 |

| 【2009年6月26日】 第177号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「◇中小企業IT経営力大賞「情報処理推進機構理事長賞 【(株)クレブ:PaaSの活用で 「中小企業IT経営力大賞2009優秀賞」受賞(後編)】他 |

| 【2009年6月12日】 第176号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「◇中小企業IT経営力大賞「情報処理推進機構理事長賞 【(株)クレブ:PaaSの活用で 「中小企業IT経営力大賞2009優秀賞」受賞(前編)】 ◇中小企業IT経営力大賞「IT経営実践認定企業」◇ 【SaaS/ASPでリアルタイム経営の強化・・・株式会社オオクシ】 」他 |

| 【2009年5月22日】 第175号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「 ◇中小企業IT経営力大賞「IT経営実践認定企業」◇ 【「商品センター+オペレーション+IT」三位一体改革成功のポイント ・・・湘栄産業株式会社】 」他 |

| 【2009年4月24日】 第174号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「◇中小企業IT経営力大賞「IT経営実践認定企業」◇ 【不況下では強みをさらに強くする戦略を・・・ 喜多方の耶麻印刷(株)】 【地域に根ざした活動拠点を目指して ITC三重】 【ITCあおもりの活動報告】】 」他 |

| 【2009年4月10日】 第173号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「◇中小企業IT経営力大賞「IT経営実践認定企業」◇ 【≪2年連続で認定企業≫不況に強い旅館業での頻客の作り方】 【NPO法人 福井県情報化支援協会の取組】」 他 |

| 【2009年3月27日】 第172号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【IT経営力大賞は応募することに意義がある】 」他 |

| 【2008年3月13日】 第171号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【きっかけは「助かった、ありがとう。だんだん」】 【新感覚のビジネス思考組織「FIRSTITPRO」が誕生しました!】 」他 |

| 【2009年2月27日】 第170号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【“第二次”独立への想い】 」他 |

| 【2009年2月13日】 第169号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【独立のコンセプトは“全社的経営者マインドの共有”】 」他 |

| 【2009年1月23日】 第168号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【「中立ながらも経営者寄りのITCでありたい。」】 」他 |

| 【2009年1月9日】 第167号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【年頭ご挨拶】 【「お客様の喜びが私達の幸福です」】 」他 |

| 【2008年12月26日】 第166号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【『今を真摯に』 ~一人の独立系ITコーディネータの心構え~】」他 |

| 【2008年12月15日】 第165号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【社長の気付きで会社が変わる ~ITを活用し安心・安全を消費者にアピール~】 」他 |

| 【2008年11月28日】 第164号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【株式会社紅屋様のIT化における経営的視点】」 「【静岡大学情報学部でITコーディネータを紹介】」他 |

| 【2008年11月14日】 第163号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【フジ矢株式会社様シテム導入プロジェクトの成功ポイント】 」他 |

| 【2008年10月31日】 第162号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【『NPO法人大分IT経営推進センター』の設立】 【ITC-Labo.の行動指針(後編)】」他 |

| 【2008年10月17日】 第161号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【アンドール株式会社の取り組み -デザインのデジタル化とデータ共有化が経営を革新した-】 【ITC-Labo.の行動指針(前編)】」他 |

| 【2008年09月26日】 第160号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【ITコーディネータの支援と報酬】」他 |

| 【2008年09月12日】 第159号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【顧客満足度を上げて、リフォーム受注を獲得】」他 |

| 【2008年08月08日】 第158号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【経営トップ主導による全社最適化を実践!情シス部門不在環境ながら現場の業務運用からタイムリな経営情報の抽出までトータルシステムを構築/後編~利益管理を徹底するしくみづくり~】」 |

| 【2008年07月25日】 第157号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【中小運送事業者の生き残りを掛けた継続的な取り組み/後編】 【~携帯電話を活用した鮮度の高い取引情報の提供~ 情シス部門不在環境ながら現場の業務運用からタイムリな 経営情報の抽出までトータルシステムを構築/前編】」 |

| 【2008年07月11日】 第156号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【牛乳販売店チャネルに地方名産品・健康食品等を卸売り/後編】 【中小運送事業者の生き残りを掛けた継続的な取り組み/前編 ~携帯電話を活用した鮮度の高い取引情報の提供~】」 |

| 【2008年06月27日】 第155号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【徹底的なIT経営の実践により顧客ニーズの見える化と経営の見える 化を達成!】 【牛乳販売店チャネルに地方名産品・健康食品等を卸売り/前編】 【生産性向上と技術ノウハウの蓄積・継承を実現するための 3D- CADデータを基盤にした技術情報の統合管理に取り組む/後編】」 |

| 【2008年06月13日】 第154号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「【生産性向上と技術ノウハウの蓄積・継承を実現するための3D- CADデータを基盤にした技術情報の統合管理に取り組む】/前編」 |

| 【2008年05月23日】 第153号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「北海道ブランドの食品を全国へ発信する「(株)共栄水産」/後編」 |

| 【2008年05月09日】 第152号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「北海道ブランドの食品を全国へ発信する「(株)共栄水産」/前編」 |

| 【2008年04月25日】 第151号 |

ITCビジネス成功事例情報・活動事例情報 「小さな企業体でもできるIT活用型地域コミュニティー形成事例/後編」他 |

| メルマガバックナンバー一覧(201号~250号) |

| 【2012年9月13日】 第250号 |

ITCカンファレンス2012総括 |

| 【2012年8月16日】 第249号 |

【臨時号】協会移転とカンファレンスのご案内 |

| 【2012年8月10日】 第248号 |

おめでとうシリーズ!【スペシャル】10周年を迎える届出組織 ◆ITCおきなわ 西平 点様 |

| 【2012年7月27日】 第247号 |

ITコーディネータ試験合格体験記更新!! |

| 【2012年7月13日】 第246号 |

おめでとうシリーズ!第1弾・10周年を迎える届出組織 ◆アイティコーディネータやまぐち協同組合 代表理事 三宅 功一郎様 |

| 【2012年6月22日】 第245号 |

おめでとうシリーズ!第1弾・10周年を迎える届出組織 ◆特定非営利活動法人ITコーディネータ三重 代表 村阪 浩司様 |

| 【2012年6月8日】 第244号 |

おめでとうシリーズ!第1弾・10周年を迎える届出組織 ◆ITコーディネータ多摩協議会 代表 鮫島 正英様 |

| 【2012年5月25日】 第243号 |

ITC掲示板つくりました! |

| 【2012年5月11日】 第242号 |

メルマガリニューアル!! |

| 【2012年4月27日】 第241号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆「干し芋」作りにIT生かす ~幸田商店 |

| 【2012年4月13日】 第240号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆「改善」への意識づけにも寄与 ~大森精工(下) |

| 【2012年3月23日】 第239号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆成長の"礎"を築く ~大森精工(上) |

| 【2012年3月9日】 第238号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆ITCの発案で、イレギュラーを解決 ~ビッグシェフ(下) |

| 【2012年2月24日】 第237号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆溢れる取引伝票、どう処理する? ~~ビッグシェフ(上) |

| 【2012年2月10日】 第236号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆ITCは通訳、生産リード10%削減 ~仙崎鐵工所(下) |

| 【2012年1月27日】 第235号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆ITベンダーへの"トラウマ"が障害 ~仙崎鐵工所(上) |

| 【2012年1月13日】 第234号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆「改円隊」とITCで、IT改革断行 ~千代田漬物株式会社(下) |

| 【2011年12月22日】 第233号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆「改円隊」とITCで、IT改革断行 ~千代田漬物株式会社(上) |

| 【2011年12月9日】 第232号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆自社内のIT化だけで問題は解決しない!発注先10社との生産情報共有を実現 ~田中精工株式会社 |

| 【2011年11月25日】 第231号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆発注者ごとに異なるEDI仕様 利用者が業界標準企画し、普及へ動いた! ~こじま事業協同組合連合会 |

| 【2011年11月11日】 第230号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆イスからも頼りにされる時計修理技術を工程把握システムで収益事業に育てる ~共栄産業株式会社 |

| 【2011年10月28日】 第229号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆創造的なデザイン業務は効率化できる?ノウハウを財産にし、人海戦術から脱却 ~アンドール株式会社 |

| 【2011年10月14日】 第228号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆八百屋の廃業を食い止める!大型店と協調し共存するための策とは? ~松山中央青果商業協同組合 |

| 【2011年9月30日】 第227号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆短サイクル小ロット型のヤング服へ転換 店舗と市場のデータで翌週の品揃えを決定! ~株式会社紅屋 |

| 【2011年9月9日】 第226号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆事業の評価は売上ではなく粗利で社員の自主性伸ばし、より強い会社へ ~第一交易株式会社 |

| 【2011年8月12日】 第225号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆小さな旅館を変えたホームページ 身の丈に合ったIT活用で町を活性化する! ~花ホテル滝のや |

| 【2011年7月22日】 第224号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆小売の要は鮮度のある売り場提案結果を視覚的にとらえ、すぐ手を打つには? ~株式会社アビ・ヒサツネ |

| 【2011年7月8日】 第223号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆民間工事型への変革期を乗り切るデータとカメラで現場を「見える化」 ~株式会社照正組 |

| 【2011年6月24日】 第222号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆誰からも信頼されるクリーンな顧客対応で循環型社会をリードする会社 ~~株式会社オガワエコノス |

| 【2011年6月10日】 第221号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆複雑、多品種・少ロット生産を受けて立つ 利益は環境を活かした「仕組み」から! ~日進電装株式会社 |

| 【2011年5月27日】 第220号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆売上アップに欠かせない現状分析/会社を伸ばす道筋が見えた!! ~有限会社 杉尾自販 |

| 【2011年5月13日】 第219号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆家族的経営から組織化への脱皮 店舗間の情報活用を突破口に! ~株式会社フラワーネットワーク |

| 【2011年4月22日】 第218号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆ITによる攻めと守りの経営革新 ~共栄産業株式会社 |

| 【2011年4月8日】 第217号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆仕入れ、製造、物流を次々「差別化」 ピンチをチャンスに変え、畳を売る! ~株式会社 備後ムラカミ |

| 【2011年3月25日】 第216号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆IT導入が引き出した社員の結束力 ~株式会社 矢代仁 |

| 【2011年3月15日】 第215号 |

震災臨時号 |

| 【2011年2月25日】 第214号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆きっかけはISO14001 ~株式会社 セイブクリーン |

| 【2011年2月10日】 第213号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆人を活かすためのIT活用 ~株式会社 天彦産業 |

| 【2011年1月28日】 第212号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆図面提案と自社ショールームでお客様が納得のいく外構工事を! ~ハンワホームズ株式会社 |

| 【2011年1月14日】 第211号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆吉田みかんを日本一のみかんにする! ~フレッシュつちやま |

| 【2010年12月24日】 第210号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆IT導入がヒトの変革をもたらす ~株式会社福井洋傘 |

| 【2010年12月12日】 第209号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆受けたバトンをIT活用で輝かせて ~有限会社大宮工機 |

| 【2010年11月26日】 第208号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆ITを活用し卸売販売業の体質改善 ~株式会社かねひろ |

| 【2010年11月12日】 第207号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆「お客さま第一」が伝わるホームページ ~有限会社平山牛舗 |

| 【2010年10月22日】 第206号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆試行錯誤のなかからIT経営の道へ ~コンチネンタル株式会社 |

| 【2010年10月8日】 第205号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ◆ベンダーとの情報共有で売場の活性化を図る ~株式会社アビ・ヒサツネ |

| 【2010年9月10日】 第204号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「物創り」ストーリーを描き続けるネットショップ ~株式会社ヤマト工芸 |

| 【2010年8月20日】 第203号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ITが顧客を創造・社員と会社の変革を生んだ ~株式会社山秀木材 ヤマヒデホーム |

| 【2010年7月23日】 第202号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) ITによる攻めと守りの経営革新 ~共栄産業株式会社 |

| 【2010年7月9日】 第201号 |

ビジネスイノベーションケース(業務改革事例) 「IT経営」コーディネート 企業活性化にITCの妙手 ~総集編 独立系ITCは地域活性化の原動力 |

| メルマガバックナンバー一覧(251号~300号) |

| 配信日 | 号数 | メルマガタイトル |

| 2014/11/28 | 300 | フォローアップ研修のコースが増えます! |

| 2014/11/14 | 299 | ITCAイノベーション経営セミナー開催間近! |

| 2014/10/24 | 298 | 「ITpro EXPO 2014」開催レポートUPしました! |

| 2014/10/10 | 297 |

10月15~17日はITpro EXPOです! ◆ITコーディネータ試験合格を目指している方へ |

| 2014/09/26 | 296 |

今年も出ます!ITpro EXPO 2014! ◆ITコーディネータによるユーザー事例のご紹介 後編 ◆ITCカンファレンス2014 参加者の声のご紹介 |

| 2014/09/12 | 295 |

カンファレンスご参加ありがとうございました! ◆ITコーディネータによるユーザー事例のご紹介 前編 ◆ITC掲示板 |

| 2014/08/08 | 294 |

夏休み合併号 ◆ITC Conference 2014見どころ紹介 ◆おめでとうシリーズ ~届出組織編~ 第16回 相模ITコーディネータ協議会(相模ITC) 事務局 今井 彬伯 様 |

| 2014/07/25 | 293 |

ITC Conference 2014見どころ紹介中! ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~ 第7回 サイボウズ株式会社 サイボウズ Office プロダクトマネージャー 和田 武訓 様 ◆ITC Conference 2014見どころ紹介 |

| 2014/07/11 | 292 |

ITC Conference 2014出展ブース公開!! ◆ようこそITCシリーズ 第3回 赤堀 明 様 ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~ 第7回 サイボウズ株式会社 サイボウズ Office プロダクトマネージャー 和田 武訓 様 |

| 2014/06/27 | 291 |

ITコーディネータ資格更新は6月末まで! ◆ITC Conference 2014見どころ紹介 ◆ITCお役立ち情報 |

| 2014/06/13 | 290 |

ITC Conference 2014申込受付開始! ◆ITC Conference 2014について ◆ITCお役立ち情報 ◆ITコーディネータの方へお知らせ |

| 2014/05/23 | 289 |

平成26年度通常総会のお知らせ ◆ようこそITCシリーズ 第2回 太田 綾子 様 ◆ITC掲示板 ◆ITコーディネータ資格を目指す方へ |

| 2014/05/09 | 288 |

資格更新についての重要なお知らせ ◆ようこそITCシリーズ 第1回 高橋 友賀 様 ◆ITC掲示板 ◆ITC資格更新、資格認定に関するお知らせ ◆ITコーディネータ資格を目指す方へ |

| 2014/04/25 | 287 |

ITCカンファレンス2014開催日決定! ◆おめでとうシリーズ ~届出組織編~ 第15回 ITフロンティア ◆ミラサポよりご案内 ◆ITC掲示板 ◆ITC資格更新に関するお知らせ(ITコーディネータ向け) ◆ITコーディネータ資格を目指す方へ |

| 2014/04/11 | 286 |

ITC資格更新手続きがスタートしました ◆おめでとうシリーズ ~届出組織編~ 第14回 C432勉強会 ◆イノベーション東北事務局からのお知らせ ◆ITC掲示板 ◆ITC資格更新に関するお知らせ(ITコーディネータ向け) ◆ITコーディネータ資格を目指す方へ |

| 2014/03/28 | 285 |

【再告知】移行に伴うシステム停止のお知らせ ◆おめでとうシリーズ ~届出組織編~ 第13回 ITC C332 ◆ITCお役立ち情報 ◆ITC掲示板 ◆移行に伴うシステム停止のお知らせ |

| 2014/03/14 | 284 |

【重要】移行に伴うシステム停止のお知らせ ◆おめでとうシリーズ ~届出組織編~ 第12回 ブレークスルー恵比寿ファーム 代表 小池 龍輔 様 ◆ITCお役立ち情報 ◆ITC掲示板 |

| 2014/02/21 | 283 |

第4回トレンドセミナー開催します!! ◆おめでとうシリーズ ~届出組織編~ 第11回 ITコーディネータ実務研究会 会長 大久保 利一久 様 ◆ITC掲示板 |

| 2014/02/07 | 282 |

『中小企業IT経営力大賞2014』結果発表!! ◆おめでとうシリーズ ~届出組織編~ 第10回 ビジネスファーム MCIB(Manufacturing Cloud ITC Business farm)代表 新里 泰久 様 ◆ミラサポよりご案内 |

| 2014/01/24 | 281 |

2月はIT経営カンファレンスに行こう! ◆自治体にはITCの仕事がいっぱいあるぞ! 第6回 NPO)熊本県ITコーディネータ協会 理事長 杉原 健一 様 ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~ 第6回 JECCICA(ジェシカ)/一般社団法人ジャパンEコマースコンサルタント協会 代表理事 川連一豊 様 |

| 2014/01/10 | 280 |

あけましておめでとうございます ◆年頭挨拶 ITコーディネータ協会 会長 播磨 崇 |

| 2013/12/13 | 279 |

2013年を振り返って ◆2013年を振り返って ITコーディネータ協会 専務理事 高橋 明良 ◆ITC掲示板 |

| 2013/11/22 | 278 |

IT経営カンファレンス順次開催中 ◆自治体にはITCの仕事がいっぱいあるぞ!第5回 株式会社クロスミット 代表取締役 新田 実 様 ◆ビジネスマッチングからお知らせ |

| 2013/11/08 | 277 |

第2回トレンドセミナー開催決定! ◆自治体にはITCの仕事がいっぱいあるぞ! 第4回 総務省ICT地域マネージャー 地域情報化アドバイザー 一般社団法人ITC-Labo. 理事 米田 宗義 様 ◆ご紹介シリーズ ~支援機関編~ 第5回 特定非営利活動法人 itSMF Japan 事務局長 小山 條二 様 |

| 2013/10/25 | 276 |

プロフィールページのススメ ◆自治体にはITCの仕事がいっぱいあるぞ! 第3回 NBIコンサルティング株式会社 代表取締役社長 本田 秀行 様 ◆ご紹介シリーズ ~支援機関編~ 第4回 公益財団法人 ハイパーネットワーク社会研究所 主任研究員 原田 美織 様 |

| 2013/10/11 | 275 |

10/30にトレンドセミナーやります! ◆ご自治体にはITCの仕事がいっぱいあるぞ! 第2回 株式会社ユーキャン 代表取締役 山田 義治様 |

| 2013/09/27 | 274 |

10/9~11開催ITPro EXPO 2013に出展 ◆ご自治体にはITCの仕事がいっぱいあるぞ! 第1回 New!! 総務省ICT地域マネージャー 埼玉県行政ITアドバイザー 武城 文明 様 ◆ITC掲示板 (連載の紹介) |

| 2013/09/13 | 273 |

中小企業IT経営力大賞2014応募受付中 ◆ご紹介シリーズ ~支援機関編~ 第3回 モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC) 検定事務局 田島 正興 様 ◆ITC掲示板 (連載の紹介) |

| 2013/08/16 | 272 |

ITCカンファレンス2013直前号 ◆ITCカンファレンス2013 受付嬢からのお知らせ♪(再掲載) ◆ITCカンファレンス2013 見どころ紹介(パネルディスカッション) |

| 2013/08/09 | 271 |

ITCカンファレンス 8/23・24開催! ◆ITCカンファレンス2013 見どころ紹介(出展ブース) ◆ITCカンファレンス2013 受付嬢からのお知らせ♪ |

| 2013/07/26 | 270 |

ITCカンファレンス 見どころ紹介中! ◆ご紹介シリーズ ~支援機関編~ 第2回 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS) 佐藤 亘 様 ◆ITCカンファレンス2013 見どころ紹介 (特別講演) |

| 2013/07/12 | 269 |

ITCカンファレンス2013受付開始 ◆女性ITコーディネータスペシャル!第2弾 座談会 後編 ◆おかえりITC 第4回 渡部 玲司様 ◆ITCカンファレンス2013 見どころ紹介 (基調講演) |

| 2013/06/28 | 268 |

女性ITC座談会開催しました! ◆女性ITコーディネータスペシャル!第2弾 座談会 前編 ◆事務局長就任のご挨拶 新事務局長 平 春雄 |

| 2013/06/14 | 267 |

ITCカンファレンス2013Webサイトオープン! ◆ご紹介シリーズ ~支援機関編~第1回 一般社団法人 情報サービス産業協会(JISA) 事務局次長 手計将美様 ◆おかえりITC 第3回 ロジスト株式会社 山之内 謙太郎様 |

| 2013/05/24 | 266 |

フォローアップ研修見どころ紹介中! ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~第5回 CompTIA日本支局 シニアコンサルタント 板見谷 剛史様 ◆おかえりITC 第2回 株式会社ウイング 石垣 比呂志様 |

| 2013/05/10 | 265 |

資格更新は5/31まで! ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~第4回 共立コンピューターサービス株式会社 マネージャー 平光 英則様 ◆おかえりITC 第1回 佐賀県 玄海町役場 情報専門官 小川 正夫様 |

| 2013/04/26 | 264 |

ワーキンググループ(WG)に参加しませんか? ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第12回 前田 理子 様 ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~第3回 セコム山陰株式会社 システムデザイン部 ゼネラルマネージャ 錦織 隆 様 |

| 2013/04/12 | 263 |

今年度も張り切ってスタートです! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第11回 都甲 喜代見 様 ◆2013年度に向けて ITコーディネータ協会 会長 播磨 崇 |

| 2013/03/22 | 262 |

2012年度最終号! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第10回 清水 惠子 様 ◆2012年度を振り返って ITコーディネータ協会 常務理事・事務局長 久保寺 良之 |

| 2013/03/08 | 261 |

今年度も残りわずか・・・・ ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第9回 北口 祐規子 様 ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~第2回 株式会社JJC 取締役CEO/公認会計士 寺坂茂利 様 |

| 2013/02/22 | 260 |

機関誌14号受付開始しました!! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第8回 渡部 一恵 様 ◆ご紹介シリーズ ~法人会員企業様編~第1回 株式会社ARU 様 |

| 2013/02/08 | 259 |

中小企業IT経営力大賞2013発表! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第7回 玉野 聖子 様 ◆お役立ち情報 厚生労働省の「創業支援制度」のご紹介 |

| 2013/01/18 | 258 |

今年初めてのメルマガをお届けします ◆2013年 会長年頭あいさつ ITコーディネータ協会 会長 播磨 崇 ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第6回 用松 節子様 |

| 2012/12/21 | 257 |

今年も1年ありがとうございました ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第5回 山中 美智子様 ◆2012年を振り返って ITコーディネータ協会 専務理事 高橋 明良 |

| 2012/12/07 | 256 |

女性ITC特集~取材スペシャル号! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟 第4回 スペシャル~ ITCふくしま 齋藤 瞳様、我妻 くるみ様 ◆おめでとうシリーズ!第2弾 新規届出組織 ITソムリエ(R)東京 代表 小沢 広文様 |

| 2012/11/22 | 255 |

第3期ケース研修締切間近!! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~ 第3回 松永 菜穂子様 ◆おめでとうシリーズ!第2弾 新規届出組織 GAPS 広報担当 高瀬 均様 |

| 2012/11/09 | 254 |

Webカンファレンス好評配信中! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~ 第2回 大塚 有希子様 ◆おめでとうシリーズ!第2弾 新規届出組織 株式会社 従心会倶楽部 広報担当 辻 輝夫様 |

| 2012/10/26 | 253 |

新特集スタート! ◆輝く女性ITコーディネータストーリー ~花のITC同盟~第1回 二上 百合子様 ◆おめでとうシリーズ!第2弾 新規届出組織 一般社団法人みちのくIT経営支援センター 代表理事 小野 桂二様 |

| 2012/10/12 | 252 | 今年も配信!Webカンファレンス! |

| 2012/09/28 | 251 | 協会移転!試験募集開始! |

| 2014年6月25日 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

第6回の開催は終了しました。 ご参加ありがとうございました。 |

| 第6回ITCサロンのご案内 |

| ITコーディネータ資格者同士で情報交換や、ITコーディネータ同士の交流の場としてご活用ください。 |

| 参加者に関しましては、ITコーディネータ資格者の方としておりますが、ITコーディネータ資格者ではない方も、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです。ご参加お待ちしております! |

| 開催日 | 7/16(水) |

| 開催時間 | 18:30 ~ 20:00 ※会場は18:00より開放 |

| 場所 | ITコーディネータ協会 A会議室 |

| 参加費 | 500円(ワンドリンク・お菓子代) お持ち込みも歓迎です♪ |

| 人数 | 15名程度 |

| 対象者 |

ITコーディネータ資格者 (ITコーディネータ資格をお持ちでない方は、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです) |

| 参加方法 |

お申込みフォームよりお申し込みください。 ※当日参加も大歓迎です! お申し込みは終了しました。 |

|

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 広報担当 田口、中村、山川 |

| 過去の開催模様はこちら |

| 2014/6/25 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

6/4(水)に第5回ITCサロンを開催しました。 今回は「SIビジネスはなくなる?」をテーマにお集まり頂きました。 |

|

|

今回は9名の方にお集まり頂きました! 小池氏からのお話は、 「IT人材白書2014」から、ユーザー側における情報システムは「IT企業に発注して開発するもの」から「サービスを選択して利用するもの」へと変化している事に対してIT企業側との間に大きなギャップがあること。 SIビジネスが崩壊に向かう原因として「ゴールの不一致と相互不信からなる構造的不幸」「ユーザーニーズの変化」(工数積算ビジネスの減少)「テクノロジーの変化」(求められるスキルの変化)の3つの課題があるそうです。 |

|

そして、「クラウド時代におけるビジネスの可能性とは?」では、ユーザー側に「クラウドファースト思考」が浸透してきたことにより、クラウドビジネスモデルが確立され、高速開発と変更への迅速な対応が求められているそうです。 |

|

その後、小池氏にお話頂いた内容を元に皆様でお話頂いたところ、今後のSIビジネスでも企業規模で変わるのではないかとの話があったり、なくなってくる所はニーズの取り方などどう工夫していくのか等をお話されました。 |

|

|

次回は7月に懇親会形式のサロンの開催を予定しております。詳細が決まりましたらお知らせ致します。 皆様のご参加お待ちしております! ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 田口、中村、山川 |

| 過去の開催一覧はこちら |

| 2014年5月15日 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

第5回の開催は終了しました。 ご参加ありがとうございました。 次回は7月頃を予定しております。 詳細が決まりましたらお知らせ致します 開催レポートはこちら |

| 第5回ITCサロンのご案内 |

|

今回は「SIビジネスはなくなる!」をテーマに、皆さまでお話をしてみませんか? ご参加お待ちしております!お気軽にお越しください。 |

| 参加者に関しましては、ITコーディネータ資格者の方としておりますが、ITコーディネータ資格者ではない方も、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです。ご参加お待ちしております! |

| 開催日 | 6/4(水) |

| 開催時間 | 18:30 ~ 20:00 ※会場は18:00より開放 |

| 場所 | ITコーディネータ協会 A会議室 |

| 参加費 | 500円(ワンドリンク・お菓子代) 持ち込み大歓迎!! |

| 人数 | 15名程度 |

| テーマ | 「SIビジネスはなくなる!」 スピーカー:小池氏(ITC) |

| 当日の流れ | 今回のテーマについて、ITC小池氏よりお話しいただき、その後、ITC目線のユーザサービスや提供について(20~30分)→検証(20~30分)→結論といった形式で皆さんで、お話できればいいな。と考えております。 |

| 対象者 |

ITコーディネータ資格者 (ITコーディネータ資格をお持ちでない方は、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです) |

| 参加方法 |

お申込みフォームよりお申し込みください。 ※当日参加も大歓迎です! お申し込みは終了しました。 ※Googleフォームで作成しています。 アクセスエラーの方は下の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください。 |

| 過去の開催模様はこちら |

|

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 広報担当 田口、中村、山川 |

|

ITコーディネータ協会では、ITC同士の交流を目的とする「ITCサロン」を開催しております。 お気軽にご参加ください。 |

| 開催日 | ご案内 |

| 2014/7/16 | 第6回終了しました |

| 2014/6/4 | 第5回終了しました。 |

| 2014/3/20 | 第4回終了しました。 |

| 2013/11/25 | 第3回終了しました。 |

| 2013/9/25 | 第2回終了しました。 |

| 2013/7/25 | 第1回終了しました。 |

|

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 広報担当 田口、中村、山川 |

| 2014/4/10 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

この度、3/20(木)に第4回ITCサロンを開催しました。 今回は「モバイルネットワークの現状と今後の拡張」についてお集まり頂きました。 |

|

今回の参加者は6~8名。当日は協会にて研修があり、その流れで参加された方々もいらっしゃいました。 初めて「テーマ」を持って集合!ということもあり、私たちもどんな感じになるのかドキドキしながらスタート。 |

|

|

まず、今回のテーマについてお話頂いたITC木崎氏。 木崎氏のお話は、3G、LTE、LTE-Advancedなど通信規格違いや今後の展開や、規格が出来てから一般に使えるようになるのがどの位かかるのかなどお話頂きました。 ウェアラブルが急成長市場になってきており、1人が複数の端末を持つ時代が来ると言われているそうです。 |

|

『通信速度や処理速度は20年で1000倍のペースで進化しており、通信速度が現在の1000倍になったらどうなるのか』といったテーマから |

|

今回は、テーマをお話頂き、その後ワイワイという |

|

|

次回は「SIビジネスはなくなる!」をテーマに開催予定です 詳細が決まりましたらお知らせ致します。 皆様のご参加お待ちしております! ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 田口、中村、山川 |

| 過去の開催一覧はこちら |

| 2014年3月14日 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

第4回の開催は終了しました。 ご参加ありがとうございました。 開催レポートはこちら |

| 第4回ITCサロンのご案内 |

|

今回は「モバイルネットワークの現状と今後の拡張」をテーマに、皆さまでお話をしてみませんか? ご参加お待ちしております!お気軽にお越しください。 |

| 参加者に関しましては、ITコーディネータ資格者の方としておりますが、ITコーディネータ資格者ではない方も、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです。ご参加お待ちしております! |

| 開催日 | 3/20(木) |

| 開催時間 | 18:30 ~ 20:00 ※会場は18:00より解放 |

| 場所 | ITコーディネータ協会 A会議室 |

| 参加費 | 500円(ワンドリンク・お菓子代) 持ち込み大歓迎!! |

| 人数 | 15名程度 |

| テーマ | 「モバイルネットワークの現状と今後の拡張」 |

| 当日の流れ | 今回のテーマについて、ITC木崎氏よりお話しいただき、その後、ITC目線のユーザサービスや提供について(20~30分)→検証(20~30分)→結論といった形式で皆さんで、お話できればいいな。と考えております。 |

| 対象者 |

ITコーディネータ資格者 (ITコーディネータ資格をお持ちでない方は、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです) |

| 参加方法 |

お申込みフォームよりお申し込みください。 ※当日参加も大歓迎です! お申し込みは終了しました。 ※Googleフォームで作成しています。 アクセスエラーの方は下の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください。 |

|

過去の開催模様はこちら 第3回の様子 第2回の様子 第1回の様子 |

|

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 広報担当 田口、中村、山川 |

| 2013/12/9 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

この度、11/21(水)に第3回ITCサロンを開催しました。 今回は6名のITコーディネータ資格者さんが集まりました。 ご参加頂いた皆様ありがとうございました! |

|

第3回の開催日はボジョレー・ヌーボーの解禁日。 なんと!ボジョレー・ヌーボーを差し入れ頂きました! ありがとうございます! (すっかり忘れていました) 今回は、会長も初めてITCサロンに参戦です。 |

|

|

「ITコーディネータ」を正式に名乗る為には、、 |

|

|

今回は、参加者によるセミナー(届出組織のセミナー)のご紹介があったり、本の話題になった際は、普段読んでいる本や、参考になる本の紹介がありメモをしている参加者もいらっしゃいました。 そして、3Dプリンタの話からデータベース、そしてなぜか55才世代で盛り上がっていました(笑) そろそろ年末です。飲みすぎ・食べ過ぎにはご注意くださいね。 |

|

|

第4回は1月 or 2月下旬開催を予定しております。 詳細が決まりましたらお知らせ致します。 皆様のご参加お待ちしております! ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 田口、中村、山川 |

| 第2回ITCサロンの様子はこちら |

| 第1回ITCサロンの様子はこちら |

|

第3回の開催は終了しました。 ご参加ありがとうございました。 開催レポートはこちら |

| 2013年10月25日 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

| 第3回ITCサロンのご案内 |

| ITコーディネータ資格者同士で情報交換や、ITコーディネータ同士の交流の場としてご活用ください。 |

| 参加者に関しましては、ITコーディネータ資格者の方としておりますが、ITコーディネータ資格者ではない方も、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです。 |

| ご参加お待ちしております! |

| 開 催 日 :11/21(木) |

| 開催時間:18:00 ~ 20:00 |

| 場 所:ITコーディネータ協会 A会議室 |

| 費 用:500円(ワンドリンク・お菓子代) 持ち込み大歓迎!! |

| 人 数:20名(先着) |

|

対 象 者 :ITコーディネータ資格者 (ITコーディネータ資格をお持ちでない方は、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです) |

| 参加方法:当日お好きな時間にご参加下さい。(事前申込不要) |

|

過去の開催模様はこちら 第2回の様子 第1回の様子 |

|

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 広報担当 田口、中村、山川 |

| 2013/10/11 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 |

|

この度、9/25(水)に第2回ITCサロンを開催しました。 当日はあいにく台風でしたが、8名のITコーディネータ資格者の方が集まりました。 ご参加頂いた皆様ありがとうございました。 (今回は事前予約無) |

|

今回は「お持込み大歓迎!」としたところ、ワインやお酒、お菓子の差し入れを頂きました! 前回はほぼ独立系ITCの方が多かったですが、なんと今回の参加者の半分は企業内ITC! 参加者の年代は70代~30代であまり前回と変わらず。 |

|

|

前回に引き続きご参加頂いた方もいらっしゃいましたが、初めて来てみました!と言う方も続々。 |

|

|

「サロンの件、何で知りました?」と伺ったところ、SNS(特に協会職員のFacebookだったり・・)が多く、中には当日たまたま知ったと言う方も。サロンの開催はメルマガ、HP、SNS等で広報していますが、まだまだ周知が足りないようです・・・。 ITCサロンは、ITC同士の交流の場ですが、協会で開催しているので、協会への要望もお気軽にお話し頂ける場でもあります。 今回も、参加者の方より「各地域の届出組織の特色が知りたい!」ということや、「メルマガでこういう事を載せて欲しい」などのお話しをお伺いしました。今後も開催していく予定ですので、お気軽に足をお運びくださいね。 |

|

|

第3回は11月下旬開催を予定しております。 詳細が決まりましたらお知らせ致します。 皆様のご参加お待ちしております! ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 事業促進部 田口、中村、山川 |

| 第1回ITCサロンの様子はこちら |

| 2013年8月30日 |

|

第2回の開催は終了しました。 ご参加ありがとうございました。 開催レポートはこちら |

| ITコーディネータ資格者同士で情報交換や、ITコーディネータ同士の交流の場としてご活用ください。 |

| 参加者に関しましては、ITコーディネータ資格者の方としておりますが、ITコーディネータ資格者ではない方も、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです。 |

| ご参加お待ちしております! |

| 開 催 日 :9/25(水) |

| 開催時間:18:00 ~ 20:00 |

| 場 所:ITコーディネータ協会 A会議室 |

| 費 用:500円(ワンドリンク・お菓子代) 持ち込み大歓迎!! |

| 人 数:20名(先着) |

|

対 象 者 :ITコーディネータ資格者 (ITコーディネータ資格をお持ちでない方は、ITコーディネータ資格者の方と同伴であれば参加OKです) |

| 参加方法:当日お好きな時間にご参加下さい。(事前申込不要) |

|

※今回ご参加頂きました方にはITC Conference 2013で出展頂いたSquare様が配布が配布していたSquareリーダーをプレゼントします!(数に限りあり) Squareリーダーとは? ※マイナビニュースより |

|

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 広報担当 田口、中村、山川 |

|

この度、7/24(水)に第1回ITCサロンを開催しました。 当日はあいにく雨でしたが、7名のITコーディネータ資格者の方が集まりました。 (当日参加の方も1名いらっしゃいました) |

|

|

当日の様子。皆さん和気あいあい。 「お久しぶりですー」と挨拶される資格者の方も。 参加者は独立されてる方が中心で、年代も30代前半から70代まで幅広い方が集まりました。 |

|

ITコーディネータ資格者という共通点はありますが、 |

|

|

|

ご参加頂きました皆様ありがとうございました! |

|

第2回は9月に開催を予定しております。 詳細が決まりましたらお知らせ致します。 ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

| ITコーディネータ協会 広報担当 田口、中村、山川 |